1 地上からの地質環境調査(サイトスケール)

1_10 ボーリング孔を利用した調査・解析

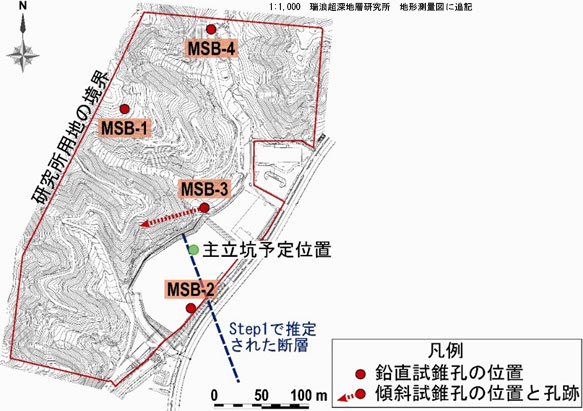

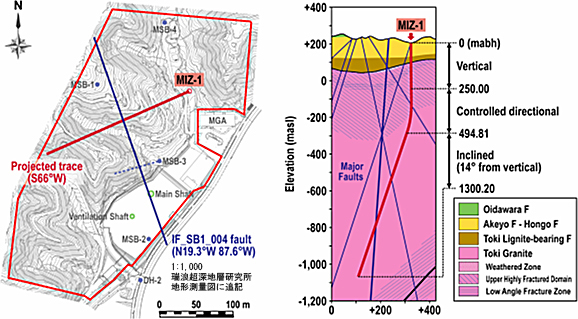

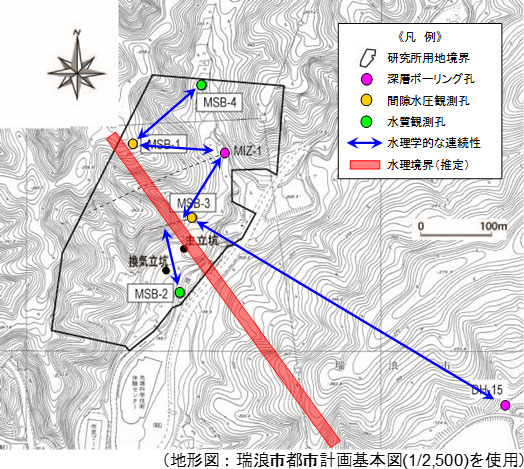

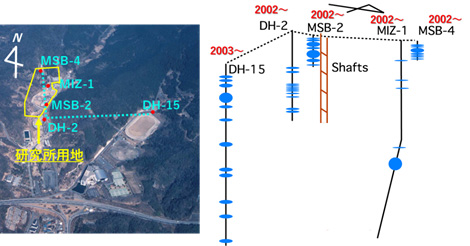

サイトスケール領域において,地表地質調査や地上物理探査に基づき推定された不連続構造(断層など)および地質構造の空間分布を確認するとともに,岩盤中の透水性分布,特に水みちとなる構造とその分布を把握すること,地下水の水質の三次元分布および岩盤の物理・力学特性を詳細に把握することを重点に,主に堆積岩部を対象とした浅層ボーリング孔(4本:MSB-1~4号孔)と花崗岩部を対象とした深層ボーリング孔(1本:MIZ-1号孔)による調査を行いました。これらの結果に基づき,地質・地質構造(1_10_1, 1_10_2)や,その透水性,地下水圧,水理学的連続性(1_10_3),水質(1_10_4),初期応力(1_10_5)の深度分布を詳細に把握し,地質環境モデルの更新および研究坑道の設計に反映しました(1_11)。この際,広域地下水流動研究で掘削され,研究所用地に隣接するDH-2号孔(深度約500m)および研究所用地から約800m離れた地点にあるDH-15号孔(深度約1,000m)で得られた情報も参照しました。これらのボーリング調査終了後,地下施設の建設に伴う間隙水圧や水質の変化を把握するために,間隙水圧・水質モニタリング装置を設置し長期モニタリングを開始しました(1_10_6)。

得られた主な知見

サイトスケール領域におけるボーリング調査で,以下の地質環境に関する知見が得られ,モデルに反映されました(1_11)。

- 浅層ボーリング調査により反射法物理探査で抽出されていた瑞浪層群中の地層境界面や土岐花崗岩との不整合面などの境界深度を確認するとともに(1_10_1),深層ボーリング調査で上部割れ目帯の境界深度と,その中に新たに確認された低角度割れ目集中帯の分布,研究所用地を横切る断層を数条(地表地質調査および地上物理探査で予測されていたものに加え,新たに確認された断層も含む)確認しました(1_10_2)。さらに,弾性波および比抵抗トモグラフィ探査ならびにマルチオフセットVSP探査と反射法弾性波探査による詳細な補足調査により上記の地質構造の連続性の推定精度を向上しました。

- 浅層ボーリング調査により土岐花崗岩中の上部割れ目帯の水理特性が確認されるとともに,深層ボーリング調査により行われた単孔式水理試験や電気伝導度検層などにより,上部割れ目帯とその中に新たに確認された低角度割れ目集中帯,下部割れ目低密度帯の透水性のコントラスト(低角度割れ目集中帯と上部割れ目帯の間には40倍程度,上部割れ目帯と下部割れ目低密度帯の間には6倍程度の透水性のコントラスト)が確認されるとともに,研究所用地を横切りその領域の地下水流動に影響を与える北北西走向,北西走向,東西走向の断層の幾何学形状および水理特性や連続性が把握されました(1_10_3)。さらに,孔間水理試験により取得された非定常データに基づき地下水流動解析が行われ,水理地質構造モデルのキャリブレーションにより,断層の異方性などが推定されました。

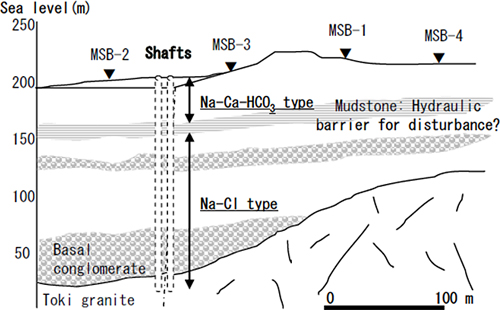

- 浅層ボーリング調査により,瑞浪層群浅部の地下水がNa-Ca-HCO3型水質を示し,トリチウムが検出されることから滞留時間が数年~数十年スケールであることに加え,瑞浪層群深部と土岐花崗岩上部ではNa-Cl型水質を示し,瑞浪層群の低透水層を境界に水質が変化することを確認しました。深層ボーリング調査では,土岐花崗岩深部にはNa-Ca-Cl型地下水が存在しており,その同位体組成や溶存化学成分比から化石海水や長期にわたる水-岩石反応を経て生成した塩水が希釈されたものである可能性が示されました(1_10_4)。

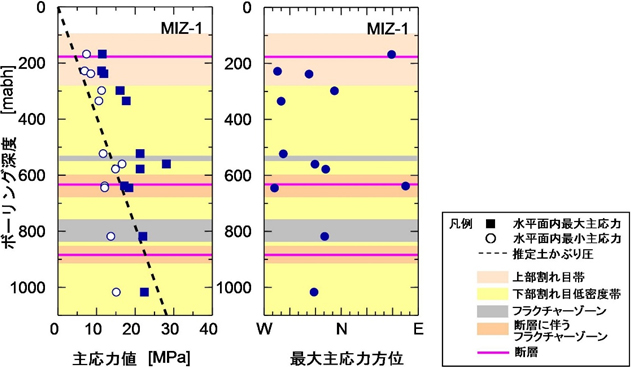

- 深層ボーリング孔における水圧破砕法による初期応力測定により,主応力の大きさは深度に対し比例的に増加するが,深度600mを境にして増加傾向が大きく変化しており,深度600mを境に初期応力状態により2つのゾーンに区分できることが確認できました(1_10_5)。

また,ボーリング調査をとおして,ボーリング掘削技術(1_12_3),ボーリング孔における各種の調査・試験技術(1_12_4,1_12_5,1_12_6,1_12_7,1_12_8)の適用性を確認しました。