1_12_3 ボーリング調査のための掘削技術

達成目標

ボーリング孔の掘削は,1本のボーリング孔からできる限り品質の良い情報を取得可能なよう実施することが必要です。このため,ボーリング孔を利用する調査・試験を見据えて孔の仕上げ方を検討したり,掘削中に得られる情報を取得・整理してその後の試験方法や試験位置を決めたりするなどの手順を整備することを目標としました。

方法・ノウハウと東濃地域での実施例

ボーリング孔の掘削で考慮すべき項目について,これまで東濃地域で適用した方法(表1)を中心に紹介します。

計画書の作成と見直し

計画の立案段階では,それまでの地質環境の理解に基づき調査対象を特定してその目標を明確にするとともに,調査対象の地質環境の予測結果,時間や予算などの制約条件を踏まえて,ボーリング孔のレイアウトや個別の調査項目・手法などの最適化・合理化を図る必要があります1)。特に,想定されるトラブル(脆弱岩盤による孔壁崩壊,透水性割れ目による逸水など)に対する対応策の検討と,それらの対応によって品質が低下する調査データの項目と許容限度を設定しておいて,その認識を関係者間で共有しておくことが重要です。

東濃地域における実施例

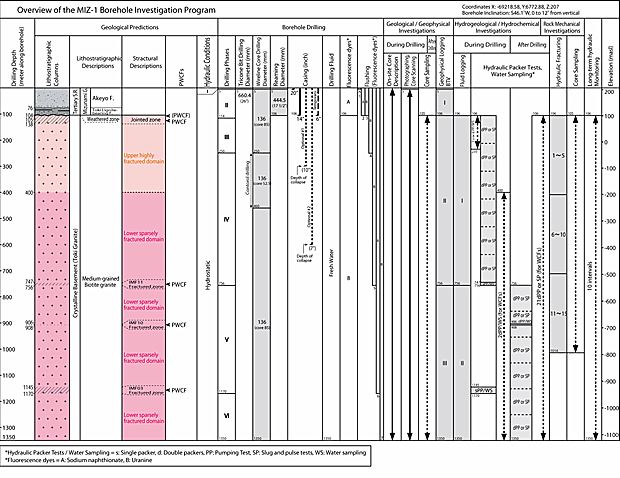

東濃では,正馬様用地のMIU-4号孔や研究所用地のMSB-1号孔~4号孔,MIZ-1号孔の掘削にあたり,その計画書を策定しました2-4)。それらの計画書では,予測される地質環境に対する孔径,ケーシングプログラムなどのボーリング掘削と,孔壁画像調査,流体検層,水理試験,地下水の採水などの実施のタイミング,実施区間などを調整して,その結果をボーリング調査計画図に集約しました4)(図1)。また,孔壁崩壊や逸水などのトラブル発生時の対応オプションなども議論しました。このような作業を行うことで,ボーリング掘削と調査・研究の最適化を図ることができました。また,調査の進展に伴い随時データを整理・解釈しながら,目標達成に向けた進捗確認と,必要に応じて計画を見直すことが重要です4), 6)。

なお,ボーリング調査におけるトラブル対応やデータ取得時の品質管理などの事例は公開情報が少ないため,策定した研究計画に対して国内外の専門家から助言をもらい,より適した調査手順を構築することも非常に有効な手段です。

掘削孔径とケーシングプログラム

ボーリング調査において,その孔径とケーシングプログラムは,掘削予定地点において想定される地質・水理特性や,ボーリング孔を利用する調査試験の方法・調査機器などによって決められます。例えば,水理調査の一環で実施する流体検層は,孔内水を大量に揚水しながら実施することでより詳細に水みちを検出できますが,一般的にポンプは大きいものほど高揚程・高流量であることから,検層に用いる機器の大きさを意識して孔径を仕上げる必要があります。

東濃地域における実施例

東濃では,最終ボーリング孔径を原則として5 1/2″(約135mm)以上としました。その技術的背景は以下のとおりです1), 7)。

- 岩盤の透水性は場所によって大きく異なりますが,特に透水性の高い岩盤を対象に水理試験を実施する場合は,圧力損失の発生に伴うデータ品質の低下が懸念されます。この対策のため,水理試験装置を大型化するなどの改良をしました8)。このため,この装置が挿入可能な孔径を確保する必要がありました。

- 透水性が高い岩盤の場合,短期間で採水調査ができますが,掘削水が岩盤中へ浸透する速度も早い場合があることが想定されます。これは地下水の地球化学特性の汚染につながるため,岩盤へ浸透した掘削水を迅速に回収することを目的に,高揚程・高流量の大きなポンプを挿入できる孔径を確保する必要がありました。

- 一般的に,孔径の小さなボーリング掘削はボーリングコアの採取率が低くなる傾向があります。ボーリングコアは多くの地質学的情報を含む貴重な試料であり,その採取率を向上させるためには十分な孔径が必要でした。

- 不連続構造(断層など)が発達している場合,孔壁の崩壊や大規模な逸水がしばしば発生し,掘削が困難になることが懸念されます。地下深部で掘削が困難となった場合は,それまでに使用している掘削パイプをケーシングに代用し,それ以深の掘削を一回り小さい径で行うことができます。地下深部の調査を確実に実施するためには,このような手段をとれるよう,大きめの孔径で掘削する必要がありました。

掘削水の選定および管理方法

一般的なボーリング孔の掘削では,掘削水に泥剤(粘土や有機ポリマー)などを混入して比重や粘性を調整します。その目的は,掘削スライムの排出,コア回収率の向上,掘削パイプの回転トルクの低下,孔壁崩壊への対策などです。一方で,掘削水に泥水を用いた場合は孔周辺の地質環境への影響が大きくなるため,地下水の地球化学特性の調査や,掘削後の孔を用いた水理試験や物理検層において得られるデータの品質低下が懸念されます。

東濃地域における実施例

東濃では,これらのデータ品質を確保するため,清水(泥材を使用しない)掘削を行いました。清水掘削では様々な掘削障害が想定されましたが,以下の対策を施しました。

- 清水掘削の場合,掘削水の比重が掘削スライムの比重より小さいため,スライムの排出不良が発生します。これを低減するため,①掘削時の全てのビットの掘削効率や磨耗状況を記録し,調査場所周辺の岩盤に最適なビットを選定しました。②掘削孔径と掘削パイプ径がほぼ同じであるワイヤーライン掘削工法を用いて,掘削水の流速を上昇させました。なお,流速が大きすぎると孔壁崩壊を誘発するため,流量は適切に調整する必要があります。

- 掘削水に掘削スライムなどの砂分が多く混入したまま使用していると,孔壁の拡大やスライムの循環不良による埋没の原因になります。このため,遠心分離装置などを用いて積極的に掘削水から砂分を排出しました。これらの機器は,即座に対策をとれるように現地に準備しておくことが重要です。

- MIZ-1号孔の掘削長920mから980m付近の掘削では,断層の影響により孔壁崩壊が発生したため,セメントによる保孔を行うとともに,それ以深の掘削では掘削水に泥水(ベントナイト+ポリマー)を使用しました。そのため,掘削中の湧水や逸水の検出ができませんでした。また,掘削後に孔内を清水で洗浄・置換したものの割れ目に浸透した泥水を除去しきれず,水理試験データ解析や流体検層に基づく水理特性の把握に影響がありました。

- 地下水中に残留している掘削水の評価を行う必要があったため,掘削水にトレーサーとして蛍光染料を添加し,その濃度管理を行いました(1_12_7)

掘削パイプの強度

掘削パイプや仮ケーシングなどの強度が適切でない場合,抑留の発生による工程の遅延が生じます。このため,孔壁崩壊の対応や掘削水の管理とともに,適切な掘削工法の選択と孔内で使用するパイプのネジ部の強度や締め付けトルク管理,パイプ自体の強度にも十分に留意する必要があります。

東濃地域における実施例

東濃では,正馬様用地で実施したMIU-1号孔(掘削長約1,010mの鉛直下向き孔)やMIU-4号孔(掘削長約790mの傾斜掘り)で,断層帯の孔壁崩壊などによって掘削パイプが抑留され,掘削パイプの回収や孔壁状況の改善(例えばセメント保孔)に,数ヵ月の工期を要しました9), 10)。

掘削パラメータの取得

掘削中の岩盤状況や逸水などの孔内状況を把握するためには,掘削中に掘削パラメータ(掘削能率,回転数,ビット荷重,送水量,送水圧力,リターン水量,トルク,水温,電気伝導度,pHなど)を取得することが有効です。掘削パラメータは,例えば,孔壁崩壊の前兆となる送水圧の増加(掘削スライムの増加・埋没)や,掘削ビットの選定などの掘削条件の最適化の指針として有効です。また,地質環境特性に関するデータとしては,リターン水量,水温,電気伝導度,pHの変化などをモニタリングすることで,重要な透水性割れ目の深度の特定などに利用できます。

東濃地域における実施例

東濃では,掘削パラメータを連続して取得できるモニタリング装置を導入しました。これにより,掘削パラメータを常時監視・記録できるようになり,孔内状況の把握や,最適な掘削条件の検討をリアルタイムで行うことが可能になりました。また,掘削パラメータの記録は,トラブルの発生位置や規模の予測,水理試験・採水区間の選定情報として利用しました7)。

コア採取方法

ボーリングコアから得られる情報は,ボーリング調査の基本となる情報であり,最も直接的な情報です。このことから,コア採取率の向上は非常に重要な課題です。

東濃地域における実施例

東濃では,従来使ってきた二重管ワイヤーライン工法でも90%以上のコア採取率でしたが,コアチューブからコアを取り出す際に破壊してしまうことや,断層などの脆弱部の採取率が低く復元が難しいといった課題がありました。このため,コアバレルのインナーチューブに透明アクリル管を用いた三重管工法を採用しました。その結果,コアの取り出し時などの破損を低減し,規模の大きな岩盤不良部以外はほぼ完全にコアを採取できました1)。

- ボーリング孔を掘削後に,掘削パラメータの1つであるビット記録を参照し,次の掘削に向けて岩盤に合わせたビット選定と掘削パラメータ設定を行いました。また,掘削孔径を拡大したことでコア回収率が向上しました。

- 掘削中の孔内状況や岩盤の状況などを加味したパラメータ(掘削水量,回転数,掘削速度など)の調整は,掘削オペレータの経験と勘に頼る部分が大きく,オペレータの技能によってコア採取率に差が生じる可能性があります。特に,断層のように岩相変化が激しい場所では,掘削パラメータを定量的に決めることが難しくなります。

- ボーリング掘削の対象となる地域で蓄積された掘削パラメータは,オペレータの経験を踏まえた知見ともいえるため,これらを定量化し,最適な掘削フローを調査計画書や施工手順に定めておくことが,コア採取率向上の観点で重要です。

ボーリング孔の孔跡管理

ボーリング調査においては,その目的に応じてボーリング孔の掘削方向や傾斜を選定します。また,ボーリング孔が大きく屈曲すると水理試験装置などが挿入できなくなります。このため,ボーリング孔の孔跡を管理することが重要です。極端な孔曲がりを避けるためには,掘削に用いる掘削ツールス(ビット,コアバレル,掘削パイプ,スタビライザーなど)の大きさや配置を考慮したり,回転トルクが上昇しないよう掘削条件を検討したりします。また,掘削中に孔の傾斜・方位を測定して孔曲がりが生じた際は修正装置により修正し,孔壁崩壊時は部分ケーシングや部分セメントを採用します。

東濃地域における実施例

東濃では,これまでに鉛直ボーリング,傾斜20~30度程度の斜孔ボーリング,鉛直掘削して途中から屈曲させたコントロールボーリングを行いました。掘削時は,掘削パラメータ(掘削ツールスの大きさや配置,掘削荷重など)を管理することで孔跡をコントロールしました。その結果,深度1,000m 級の鉛直ボーリング孔の掘削では傾斜が1~3度の範囲内に収まり,斜孔掘削も大きく屈曲することはありませんでした。

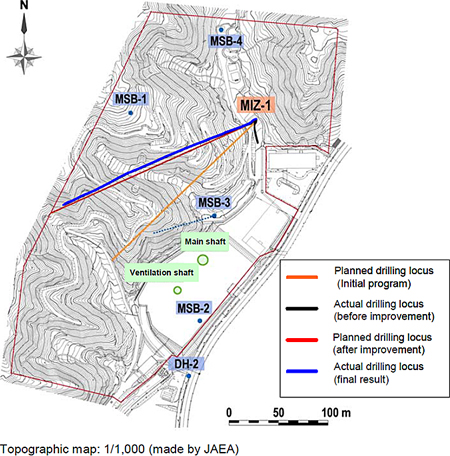

一方,MIZ-1号孔におけるコントロールボーリングでは,期待されたコントロール機能が有効に働かず,深度約500mまでの孔跡が計画孔跡から90度程度,東に逸れました。この原因として,傾斜・方位の管理方法が十分でなく,導入したコントロール掘削装置が岩盤の強度に対して十分な能力を発揮できなかったことが考えられました1), 11)。この時は,孔跡の修正は困難と考え,孔底から深度約350mまでをセメントで埋め戻し,この深度からウエッジ工法およびMWD工法(掘削方向を測定しながら掘削する工法)により南西方向に向かって再度掘削をしました6)。その後,深度約495mからは通常工法であるワイヤーライン工法での沿角掘削(傾斜・方位を一定に保った状態で行う掘削)を行い,最終的にはほぼ計画どおりの掘削孔跡を得ることができました11), 12)(図2)。

| 孔径 | 5 1/2″以上 |

|---|---|

| ケーシングプログラム | 多段掘削 |

| 掘削水 | 原則として清水 |

| 掘削水管理 | 染料濃度および逸水量の管理による循環水監視 |

| コアリング | アクリルパイプを内包した三重管工法 |

| 保孔技術 | 逸水時:逸水防止剤による閉塞 |

| 崩壊:部分セメンチング | |

| 大規模崩壊:ケーシング保孔 |

各色の線は,オレンジ色が最初の計画孔跡,黒がその実際の掘削孔跡,赤が再掘削時の計画孔跡,青がその実際の掘削孔跡をそれぞれ表す。

参考文献

- 核燃料サイクル開発機構 (2005): 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する知識基盤の構築-平成17年取りまとめ-分冊1 深地層の科学的研究,核燃料サイクル開発機構,JNC TN1400 2005-014,415p.

- Ota, K., Nakano, K., Metcalfe, R., Ikeda, K., Goto, J., Amano, K., Takeuchi, S., Hama, K. and Matsui, H. (1999): Working Programme for MIU-4 Borehole Investigations, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7410 99-007, 44p.

- Goto, J., Ikeda, K., Kumazaki, N., Mukai, K., Iwatsuki, T. and Hama, K. (2002): Working Program for Shallow Borehole Investigations, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2002-005, 58p.

- Nakano, K., Amano, K., Takeuchi, S., Ikeda, K., Saegusa, H, Hama, K., Kumazaki, N., Iwatsuki, T., Yabuuchi, S. and Sato, T. (2002): Working Program for MIZ-1 Borehole Investigations, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2002-008, 77p.

- Ota, K., Takeuchi, S., Ikeda, K., Horimoto, S., Amano, K., Kumazaki, N., Matsuoka, T., Yabuuchi, S., Fujita, Y., Iwatsuki, T. and Furue, R. (2004): An Overview of the MIZ-1 Borehole Investigations during Phase I/II, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2004-001, 69p.

- Takeuchi, S. and Ota, K. (2005): Working Programme for MIZ-1 Borehole Investigations; Revision of Work Procedures after Phase IV, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2005-010, 35p.

- 太田久仁雄,佐藤稔紀,竹内真司,岩月輝希,天野健治,三枝博光,松岡稔幸,尾上博則 (2005): 東濃地域における地上からの地質環境の調査・評価技術,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-023,373p.

- 小出馨,杉原弘造,長谷川健,武田精悦 (2001) 花崗岩を対象とした深部地質環境の調査技術開発の課題と現状 -測定データの品質保証の観点で構築した地下水調査法の提案-,資源と素材,117巻,10号,pp.785-793.

- 栗原正治,山口昌司,名取二郎,濱野幸治,丸山亮,森林成生 (1998): 正馬様様用地における試錐調査(MIU-4号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 2002-008,696p.

- 西出四郎,窪田亮,川西繁,水落幸広,馬場秀人,西内哲雄,棚瀬充史 (2001): 立坑掘削予定地点における試錐調査(MIU-1号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 98-001,601p.

- 魚住直己,村上真也,大石保政,河村秀紀 (2005): 超深地層研究所計画における試錐調査(MIZ-1号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 2005-091,1833p.

- 小出馨,池田幸喜,竹内真司,太田久仁雄,坂巻昌工 (2007): 超深地層研究所計画・第1段階(2002年度-2004年度)におけるプロジェクト管理の評価と得られた教訓,JAEA-Evaluation 2007-001,66p.

- 三枝博光,瀬野康弘,中間茂雄,鶴田忠彦,岩月輝希,天野健治,竹内竜史,松岡稔幸,尾上博則,水野崇,大山卓也,濱克宏,佐藤稔紀,久慈雅栄,黒田英高,仙波毅,内田雅大,杉原弘造,坂巻昌工 (2007): 超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階(第1段階)研究成果報告書,JAEA-Research 2007-043,337p.