2 地下施設の建設・維持管理時の地質環境調査

2_1 地下施設の建設・維持管理時に必要な工学技術

地下施設の建設・維持管理時に必要な工学技術については,超深地層研究所計画の第1段階(地上からの調査予測研究段階)で策定した設計・施工計画に基づき,超深地層研究所の地下施設である研究坑道の施工を実施するとともに,深度500mまでの掘削時に取得した各種データを分析・評価し,設計・施工計画の妥当性を確認することにより検討を進めてきました。

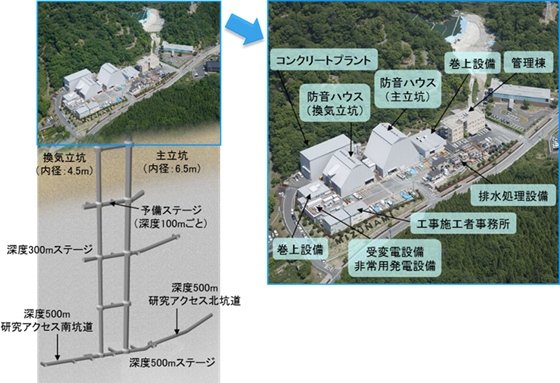

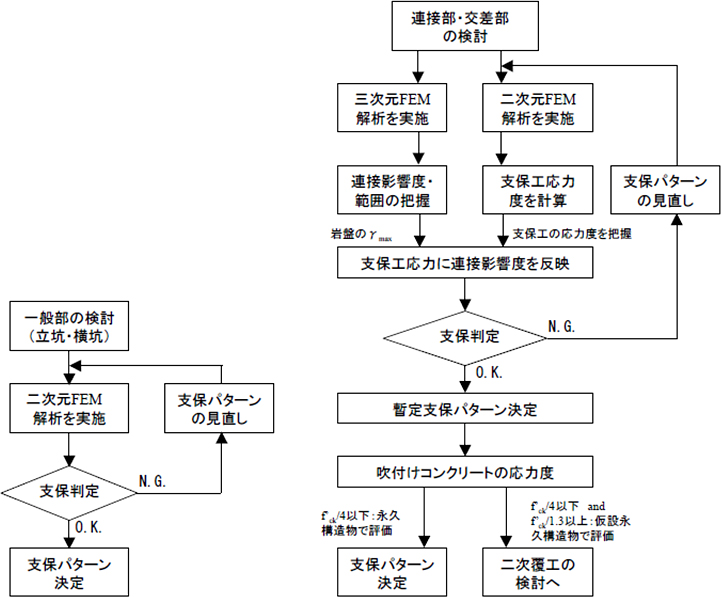

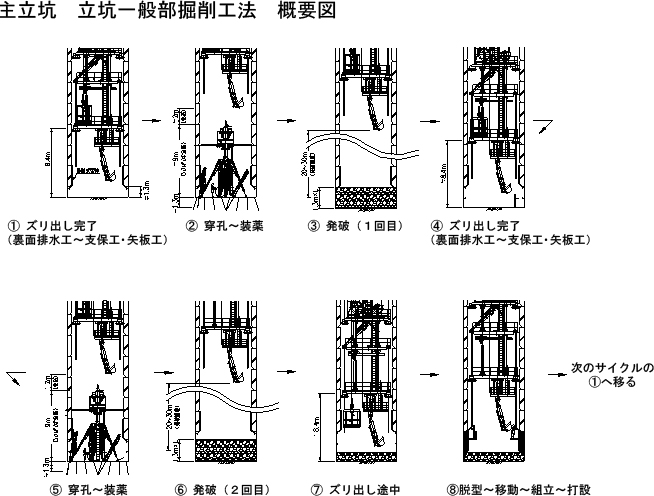

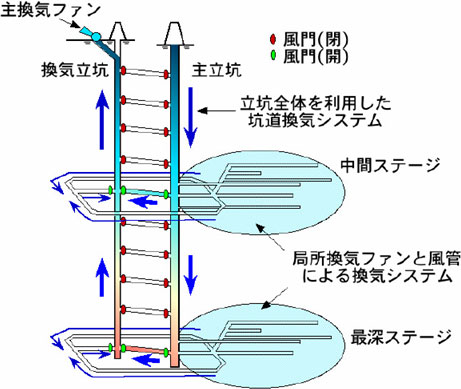

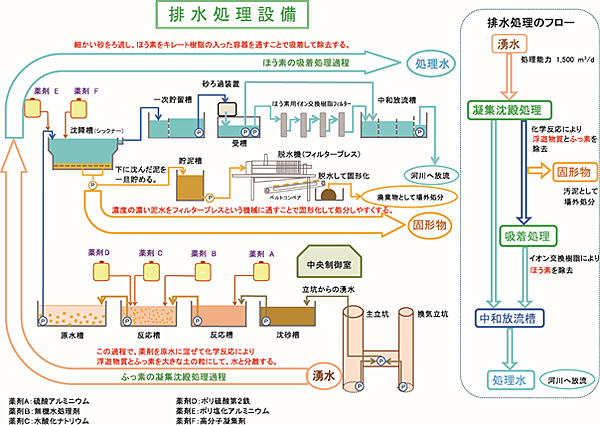

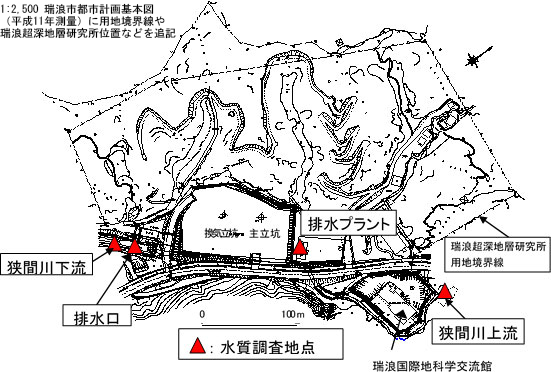

第1段階の調査結果に基づき,研究坑道のレイアウトについては,主に用地の広さの制約から立坑方式を採用し,主たるアクセス立坑の離隔は,力学的影響なども踏まえ,土木学会のトンネル標準示方書「山岳工法編」に基づき,主立坑掘削径(7.5m)の5倍の40mを両立坑の中心間距離としました。また,第2段階(研究坑道の掘削を伴う調査研究段階)および第3段階(研究坑道を利用した研究段階)における調査研究計画に基づき,随時,坑道レイアウトを見直しました(2_1_1)。支保安定性の検討では,第2次取りまとめの手法を踏襲し,地表からの調査結果に基づいて地山区分を行い,この区分に応じて物性値を設定し,日本鉄道建設公団,道路公団などの標準支保パターンを参考に,支保パターンを仮設定した後,二次元や三次元の有限要素法解析により支保発生応力と許容応力を比較するとともに,地震時の安定性も踏まえて支保パターンなどを設計するなどし,通常時および地震時を含めて坑道の安定性,支保の安定性を確保し(2_1_2),施工計画や必要な管理技術を具体化しました(2_1_3)。立坑掘削はショートステップ工法を採用し,その適用性を評価しました(2_1_4)。その他,実際の地質環境が推定結果と大きく異なる場合の対応技術や,坑道への地下水の湧出を抑制する技術を確認するとともに(2_1_5),山はねなどの対応技術を整備しました(2_1_6)。さらには,研究坑道の安全対策として,坑内設備(避難所,非常用設備),管理システム(入出坑管理システム,坑内環境管理システム,坑内通信監視システム)を構築・設置し,運用するとともに(2_1_7),研究坑道に湧出した地下水を河川などに放流するため,環境基本法に定められた基準値以下になるように排水の水質を調整するとともに(2_1_8),研究所周辺の環境への影響の有無を確認するため,環境影響モニタリングを行いました(2_1_9)。

得られた主な知見

第1段階で策定した設計・施工計画に基づき研究坑道の施工を実施するとともに,深度500mまでの掘削時に取得した各種データを分析・評価することにより,設計・施工計画の妥当性を確認しました。主な成果は以下のとおりです。

- 設計・施工計画技術に関しては,研究坑道の施工時に取得した各種データの分析・評価により,設計・施工計画の妥当性を確認しました。パイロットボーリング調査は,湧水抑制対策の計画策定および実施や,支保工設計時の物性データ評価に対して有効であり,その重要性を確認しました。地震動の観測により,地表に比べて地下の地震動が低下することが確認され,耐震設計が十分な安全尤度を持つことが示されました。

- 建設技術に関しては,脆弱部の強度増加をはかるシリカレジン対策工の有効性を把握するとともに,ショートステップ工法は,立坑を安全に掘削する観点からは,地質状況の変化に対応できる実用性が高い工法であることを確認しました。

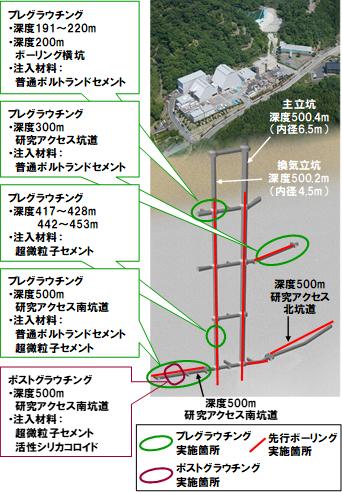

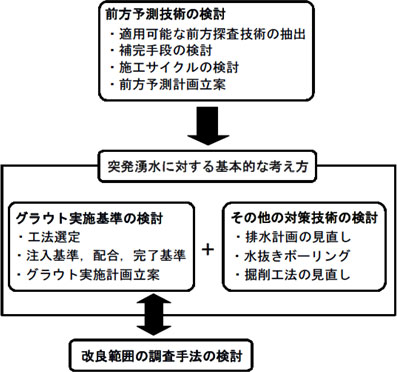

- 施工対策技術に関しては,プレグラウチングの実施に際し,従来の手法に加えて超微粒子セメントを使用するとともに,ポストグラウチング,圧力を変動させる注入法,および高濃度のセメントミルクを採用しました。さらに,湧水抑制対策の実施の判断に際して,前方予測調査として,切羽前方への探り削孔と水押し試験による透水性評価を適用し,これらの手法が効率的・効果的であることを確認するとともに,グラウチングの仕様決定のための理論式の有効性を確認しました。