2_1_2 力学的安定性評価技術

達成目標

地下施設の坑道,支保の力学的安定性を確保し,地震時の坑道,支保の健全性を評価することを目標とします。

方法・ノウハウ

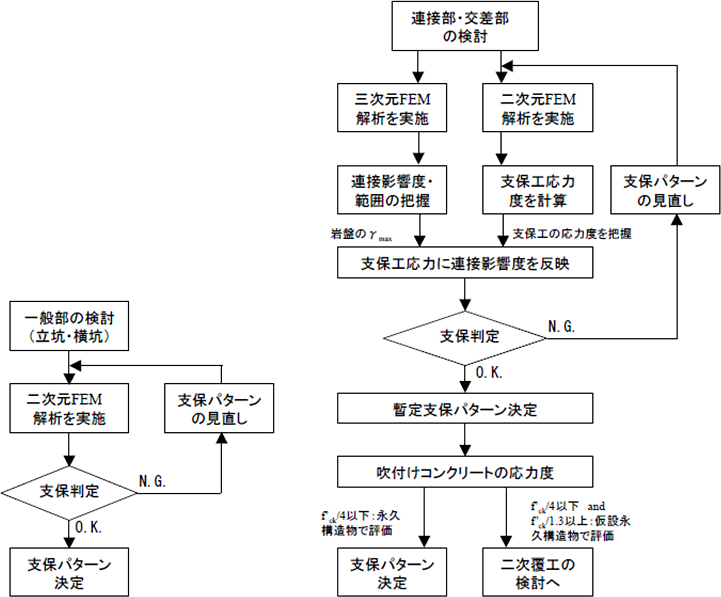

立坑や水平坑道における坑道の力学的安定性の評価と支保の設定については,建設用地での試錐調査結果などから入力値を設定し,初期応力と岩盤等級(B,CH,CM,CL,D)をパラメータとして坑道と支保の力学的安定性評価の解析を実施し,解析による許容応力度の判定をします。地震時の坑道・支保の健全性については,モデルや地盤物性を設定し,入力地震動の検討として,過去の歴史地震,周辺の活断層などを考慮し評価を行います。瑞浪超深地層研究所を例として,坑道・支保の力学的安定性の検討フロー1)を図1に示します。

瑞浪超深地層研究所における実施例1)

1.坑道・支保の力学的安定性

瑞浪超深地層研究所の立坑や水平坑道における坑道の力学的安定性の評価と支保の設定については,研究所用地に近接する既存のボーリング孔(DH-2号孔:掘削深度500m)や,正馬様用地の試錐調査結果などから入力値を設定し(表1),初期応力と岩盤等級(B,CH,CM,CL,D)をパラメータとして解析を実施しました。解析による許容応力度の判定を実施し,許容応力度を越えた場合には支保を増強して解析を実施し,支保の再設定を実施しました(図1)。

1) 検討方法

- 立坑

立坑部はショートステップ工法で施工を行うため,覆工コンクリートを永久構造物として扱うものとし,水平断面において初期地圧を考慮した二次元解析により覆工に発生する応力を求め,それを許容応力度(f'ck/4)で評価しました。

- 水平坑道

水平坑道はNATM工法で施工を行うため,それぞれの支保部材を永久構造物として扱うものとし,鉛直断面において初期地圧を考慮した二次元解析によりそれぞれの支保部材に発生する応力を求め,それを許容応力度で評価しました。

2) 検討結果

- 立坑

立坑の覆工コンクリートは設計基準強度f'ck=24MPa を標準とし,許容応力度を超えた場合は高強度コンクリート(設計基準強度f'ck=40MPa)を用いて検討を行いました。検討の結果,支保に発生する応力は許容応力を下回り,設計は妥当であると評価しました。ただし,深度63m~175mについては,岩盤の最大せん断歪が限界せん断歪を上回ることが予想されるため,地山観察により坑壁の安定性を監視しながら施工を進めることとし,掘削時には地山状況に応じてボルト打設および薬液注入の補強工法を実施しました。

- 水平坑道

水平坑道の吹付けコンクリートは設計基準強度f'ck=18MPa を標準とし,許容応力度を超えた場合は高強度吹付けコンクリート(f'ck=36MPa)を用いて検討を行いました。検討の結果,支保に発生する応力は許容応力を下回り,設計は妥当であると評価しました。

| 地質 | 岩盤等級 | 単位体積 重量 γ [kNm-3] |

一軸圧縮 強度 qu [MPa] |

弾性係数 E [GPa] |

ポアソン比 ν [-] |

粘着力 C [MPa] |

内部摩擦角 Φ [度] |

限界歪 ε0 [%] |

限界 せん断歪 γ0 [%] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 花崗岩 | B | 26.0 | 116.36 | 35.6 | 0.35 | 18.9 | 53.9 | 0.33 | 0.44 |

| CH | 26.0 | 89.74 | 30.1 | 0.35 | 14.6 | 53.9 | 0.30 | 0.40 | |

| CM | 26.0 | 63.12 | 24.5 | 0.35 | 10.3 | 53.9 | 0.26 | 0.35 | |

| 堆積岩 | CL | 18.8 | 6.40 | 2.15 | 0.31 | 2.10 | 23.5 | 0.30 | 0.39 |

| D | 18.8 | 1.37 | 0.628 | 0.38 | 0.449 | 21.5 | 0.22 | 0.30 |

2.地震時安定性

1) 検討方法

地震発生時における坑道の健全性の評価について,瑞浪超深地層研究所では,入力地震動を検討するにあたり,過去の歴史地震,周辺の活断層に加え,本地域は想定新東海地震(東海・東南海地震)の影響域に含まれるため,これを考慮することとしました。これらの地震のうち,研究所用地周辺で最も影響の大きいものは屏風山断層を震源とする地震であり,最大加速度は478galと想定されました。

2) 検討結果

上記の入力地震動を用いてFEM 動的解析により坑道・支保の健全性を評価しました。その結果,検討で設定した加速度が作用したとしても,覆工コンクリートの発生応力度は破壊強度に比べて十分に小さいことがわかりました。

参考文献

- 核燃料サイクル開発機構 (2005): 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する知識基盤の構築-平成17年取りまとめ- 分冊1 深地層の科学的研究,核燃料サイクル開発機構,JNC TN1400 2005-014.