2 地下施設の建設・維持管理時の地質環境調査

概要

地下施設の建設・維持管理時の地質環境調査では,超深地層研究所計画の第2段階(研究坑道の掘削を伴う研究段階)および第3段階(研究坑道を利用した研究段階)の調査研究に関する成果について紹介します。

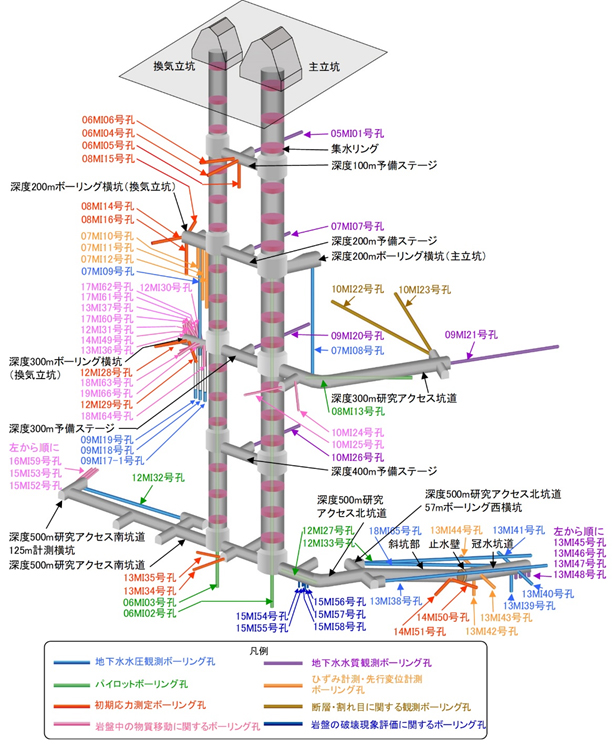

第2段階では,地下に研究坑道が掘削され,地下深部へのアクセスが可能になることから,地質環境をより精度よく理解することが可能になります。一方で,研究坑道の建設に伴い地質環境は人工的な擾乱を受けます。ただし,擾乱の程度は,領域によって異なる可能性もあることから,施設建設に伴う擾乱の程度を把握することにより,地質構造や水理地質構造の理解の深化につなげられる可能性もあります。そこで,研究坑道掘削時の壁面地質調査,ボーリングコアを用いた初期応力測定,地表および研究坑道から掘削したボーリング孔(図1)を用いた地下水の水圧・水質,地中変位などの観測を実施するとともに,これらの調査試験の結果に基づいて地質環境モデルを構築・更新しました1)。また,地上からの地質環境調査の結果に基づき,地下環境をより詳細に理解するための坑道のレイアウト設計を行い,実際に施設を建設することで大規模地下施設の建設技術について確認を行いました。

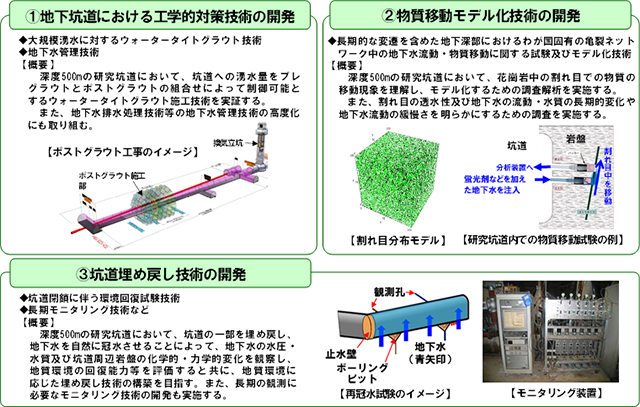

第3段階では,図2に示す3つの課題についての研究開発を実施しました2)。地下坑道における工学的対策技術の開発においては,高水圧環境下での湧水抑制技術を開発するとともに,現行の地下水処理方法の妥当性を確認しました。物質移動モデル化技術の開発においては,亀裂性岩盤の不均質性の定量化・モデル化手法を提示しました。また,断層と高温流体による充填鉱物,微細割れ目の形成履歴と透水性との関係を把握し,長期的な透水特性の変遷を例示しました。坑道埋め戻し技術の開発では,施設建設・操業・閉鎖時の汎用的モニタリングや解析手順を提示しました。

ここでは,地下施設の建設・維持管理時に必要な工学技術や,地質環境評価とその調査技術について得られた成果を整理しました。

- 野原壯,三枝博光,岩月輝希,濱克宏,松井裕哉,見掛信一郎,竹内竜史,尾上博則,笹尾英嗣 (2015): 超深地層研究所計画における研究坑道の掘削を伴う研究段階(第2段階)研究成果報告書,JAEA-Research 2015-026,98p.

- 松岡稔幸,濱克宏 (2020): 超深地層研究所計画における調査研究; 必須の課題に関する研究成果報告書,JAEA-Research 2019-012,157p.