1 地上からの地質環境調査(リージョナルスケール)

1_1 既存情報の解析・評価

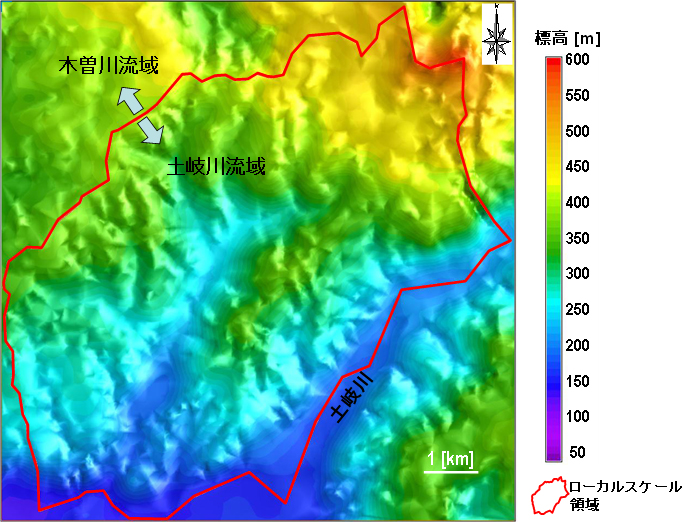

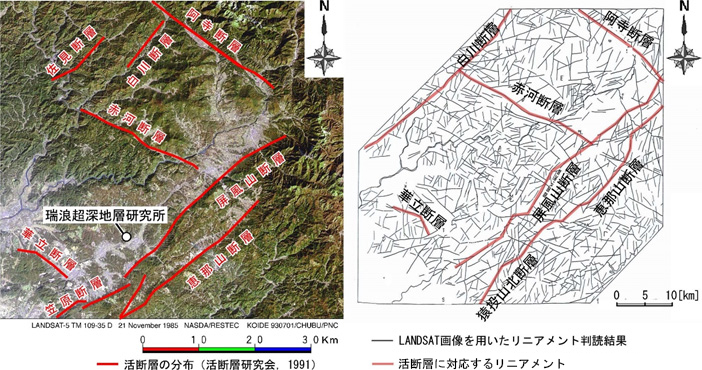

リージョナルスケール領域では,ローカルスケール領域の設定や,ローカルスケール領域を対象とした地下水流動解析を実施する際の境界条件の設定のために,既存の文献情報を利用して,広域の地下水流動の方向などの主要な支配因子である後背地地形と大規模な不連続構造(断層)を考慮した地下水流動解析により,調査対象とする地下水流動系の地下水域(涵養域から流出域までの範囲)を推定し,ローカルスケールにおける研究(モデル化)領域の範囲や境界条件を設定する手法を提示しました(1_1_1)。また,既存の地質図や活断層分布図,衛星画像を用いたリニアメント判読などの情報を組み合わせることで,広域的な地質構造を概略的に把握することができました(1_1_2)。

得られた主な知見

リージョナルスケール領域における既存情報の分析により,以下の知見が得られました。

- ローカルスケールの研究領域を設定するにあたり,既存の文献情報に基づく後背地地形と大規模な不連続構造(断層)を考慮した地下水流動解析を行い,評価対象とする地下水流動系の地下水域を推定することが有効である(1_1_1)

- 衛星画像を用いたリニアメント解析により,リージョナルスケール領域における大規模な不連続構造の分布を推定できるとともに,これらの情報から広域的な地質構造発達史を考えるうえでの評価単位となりうる断層地塊などの領域区分に役立つ基盤的な情報を取得することが可能である(1_1_2)

- 重力探査結果から,活断層や基盤岩の起伏構造に対応すると考えられる重力異常の抽出が可能であり,地質図や活断層分布図とともに,広域的な地質構造の概略的な把握や衛星画像から判読されたリニアメントの地質学的評価を行ううえで有効である(1_1_2)