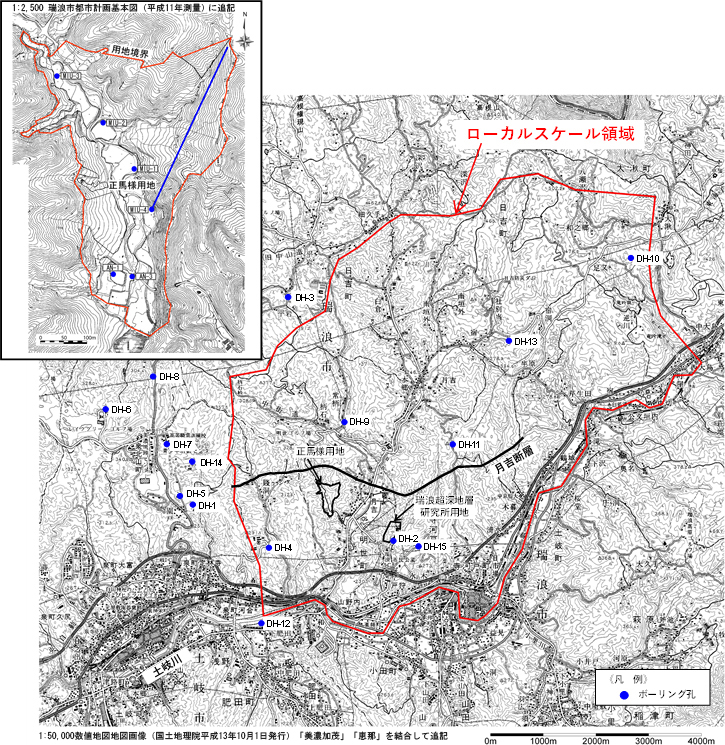

1 地上からの地質環境調査(ローカルスケール)

1_5 ボーリング調査

物理探査などにより推定された大規模な不連続構造(断層など)の空間分布,地質構造の特徴(割れ目帯など)に基づく岩盤の大まかな領域区分,岩盤の透水性および地下水の地球化学特性の把握を主な目的として複数の500~1,000m長のボーリング孔を利用した調査研究(1_5_1)を実施しました。これらの結果に基づいて,既往の地質環境概念を更新するとともに,地下水流動解析を行いました。また,サイトスケール領域の地質環境を予察的に推測しました。

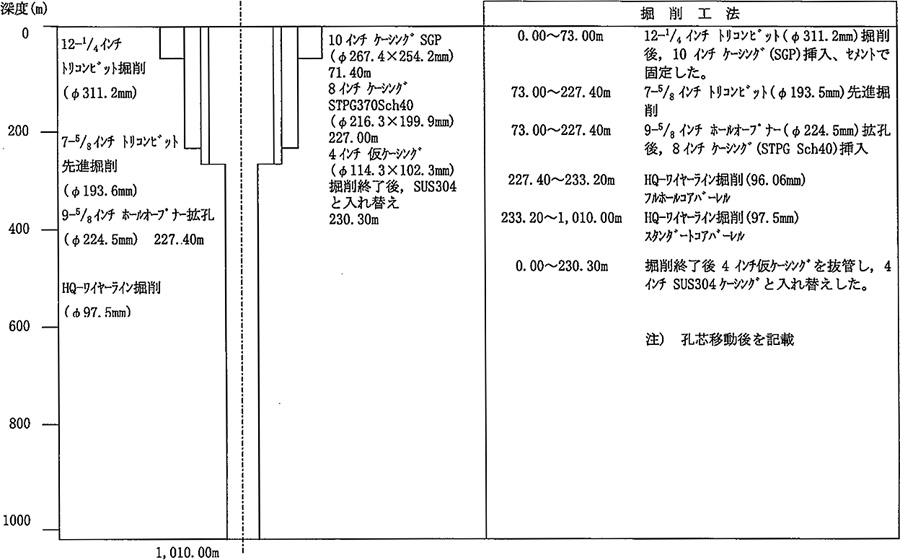

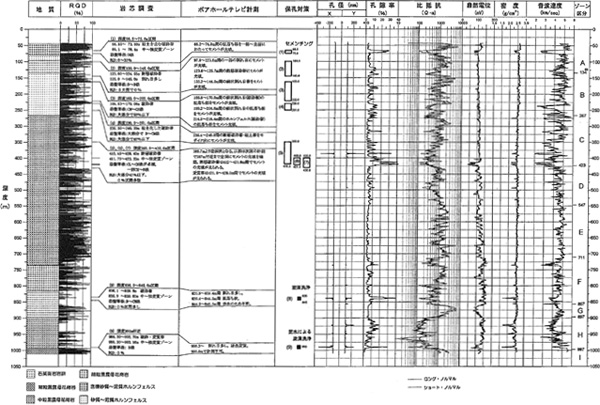

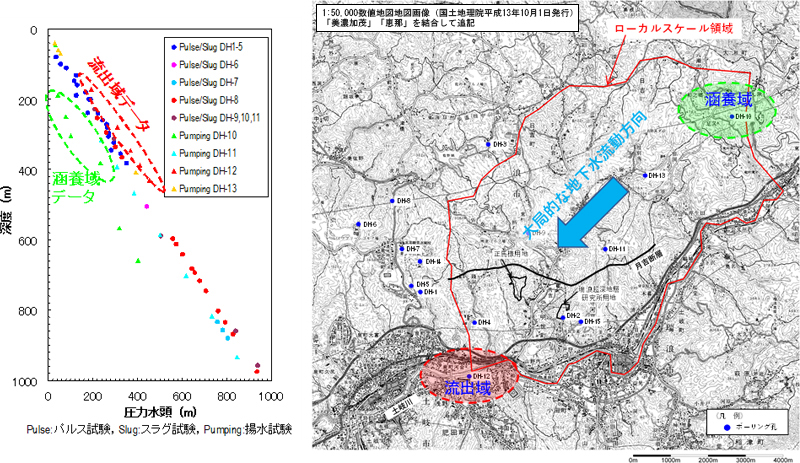

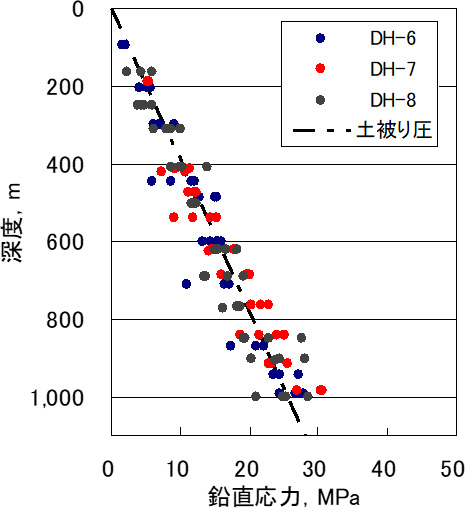

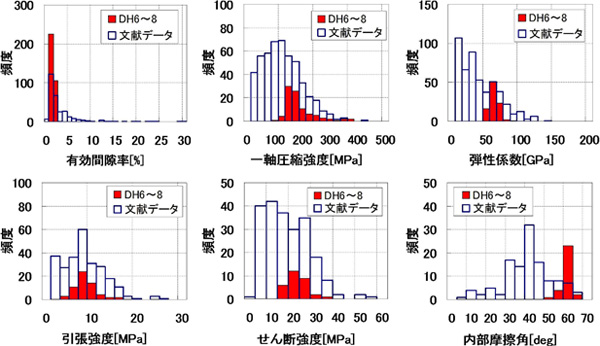

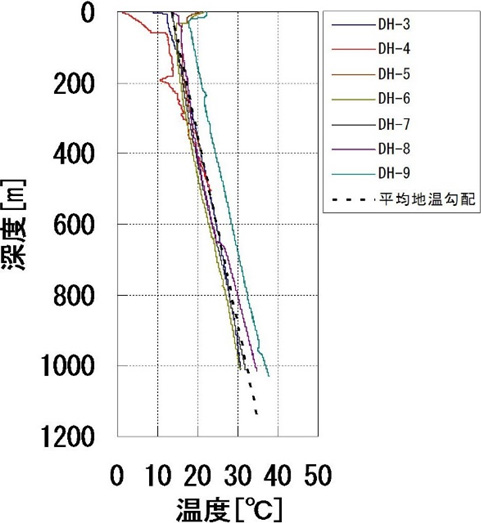

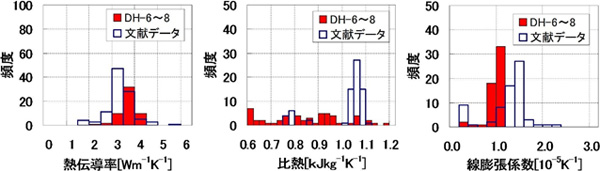

ボーリング調査では,地質・地質構造を把握するためにボーリングコアを用いた地質学的調査,孔壁画像観察,物理検層(1_5_3)を行い,また,各ボーリング孔において,透水性割れ目を把握するための流体検層,単孔式水理試験,透水性割れ目や断層の水理学的連続性を把握するための孔間応答モニタリング(ボーリング掘削中の逸水や水理試験時の揚水に伴う水圧応答を周辺のボーリング孔においてモニタリングすること)を行い,花崗岩の透水性を把握して,岩相を区分し分布を把握(1_5_4)するとともに,間隙水圧分布を把握し,ローカルスケール領域での大局的な地下水流動方向を確認しました(1_5_5)。さらに,地下水の採水・分析などを実施し,地下水の水質を把握するとともに,ボーリングコアの室内試験を行い,初期応力(1_5_7),力学特性(1_5_8)の深度分布を把握しました。これらの経験をとおして,ボーリング孔の掘削方法と品質管理方法を整備しました(1_5_2)。ボーリング調査により得られた地質環境の知見は,モデル化に反映されました(1_6)。

得られた主な知見

ローカルスケール領域におけるボーリング調査により,以下に示す地質環境に関する知見を把握しました。

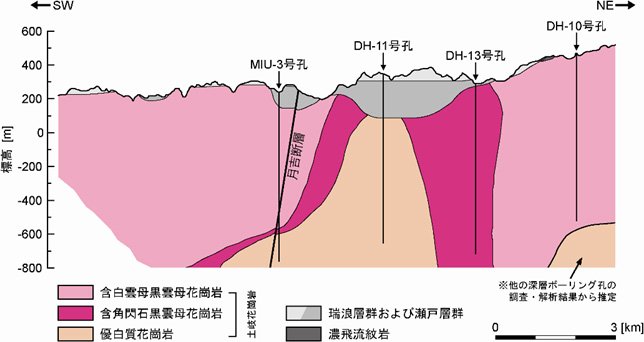

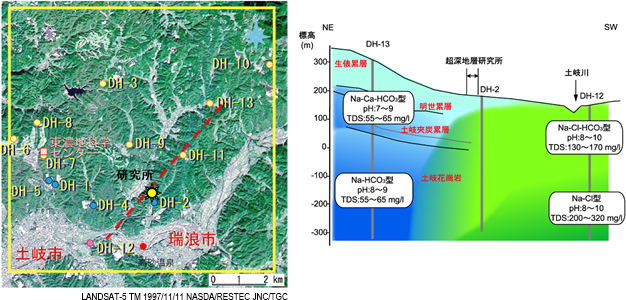

- 土岐花崗岩と瑞浪層群との不整合面,岩相,上部割れ目帯・下部割れ目密度帯などの三次元的な岩相分布を把握(1_5_4)。

- 上記の区分ごとにボーリング調査で取得された水理特性を整理した結果,花崗岩中の上部割れ目帯と下部割れ目低密度帯の透水性を把握(それぞれ,4.0E-11~1.0E-4[m/s],5.0E-12~8.0E-5[m/s])。断層や割れ目帯の透水性は,下部割れ目低密度帯と比較して1~2オーダー以上高いことを確認(なお,本内容は水理地質構造モデル(1_6_2)に含めて示します)。

- 領域北部と南部で異なる水質型の地下水が分布(北側;Na-(Ca)-HCO3型地下水,南側;Na-(Ca)-Cl型地下水)。異なる水質の地下水が観察される領域の間に月吉断層が存在しており,同断層が水質の境界になっている可能性を想定(1_5_6)。

また,技術的な知見として,断層主要部および断層周囲のダメージゾーンの水理特性(透水異方性)の評価は,単孔式水理試験のみでは困難(特に,断層面に直交する方向の水理特性は,単孔式水理試験では測定困難)であり,単孔式水理試験に加え断層上下での間隙水圧測定および孔間の掘削応答モニタリング水理試験を実施する必要があることが示されました。なお,多数の断層が分布している場合は,地下水の主流動方向に直交し,トレース長の長い断層の水理特性を優先的に調査すること,複数本のボーリング孔を配置できる場合は,これらの調査に掘削応答モニタリングを組み合わせることが有効でした。