1_5_4 土岐花崗岩中の岩相分布

達成目標

地上からの物理探査において推測された花崗岩中の不均質性を詳細に把握するため,ボーリングコアや孔壁画像(BTV画像)の観察結果に基づき花崗岩中の地質・地質構造を把握し,その構造区分を行い,その分布を推定することを目標としました。

方法・ノウハウ

①ボーリングコアを用いた調査:

岩相の違いや割れ目頻度の違いは地下水流動に寄与する地質構造として重要であることから,ボーリング孔を利用して岩盤を直接調査・解析する手法は非常に有効な手段の1つです。具体的には,ボーリングコア試料を対象に,コアの色調,構成鉱物の種類/量,粒度などの記載や(1_5_3),薄片を用いた顕微鏡観察,化学組成分析などを実施します。

②孔壁画像を用いた調査:

孔壁画像(BTV画像)を観察し,ボーリング孔内に分布する割れ目や岩脈の分布位置,走向傾斜,開口量といった情報を整理します。この情報をボーリングコアの観察結果と比較し,割れ目の形状,成因による分類,充填幅,変質幅などの情報を整理します。

③地史との比較:

岩相や割れ目頻度などの地質・地質構造の不均質性は,対象とする地域の地史に依存します。このことから,対象地域の地質構造の発達履歴を明らかにすることで,得られた地質情報の理解向上に役立てることができます1)。

東濃地域における実施例

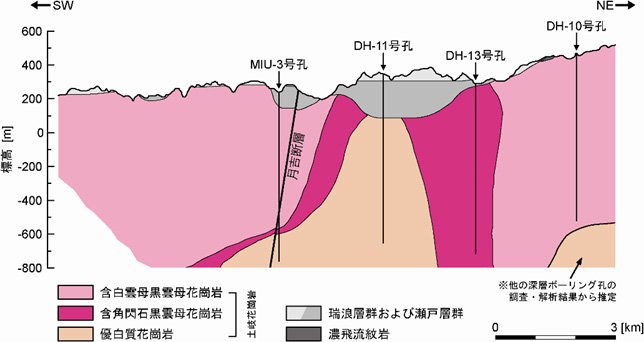

- ボーリングコアから得られた鉱物や化学組成などのデータから,土岐花崗岩は大きく3つの岩相(含白雲母黒雲母花崗岩,含角閃石黒雲母花崗岩,優白質花崗岩)に区分できることがわかりました2)(図1)。この鉱物組成や化学組成は深度に応じた変化は大きくありません3)。

- ボーリングコアを用いた地質調査や孔壁画像調査(BTV検層)などの結果から,土岐花崗岩は,上部における低角度傾斜(0~30度)の割れ目が卓越する領域(上部割れ目帯)と,その下部の割れ目の分布密度が低い領域(下部割れ目低密度帯)に区分されました4)(図2左)。

- 上部割れ目帯の厚さは,上部割れ目帯を被覆する瑞浪層群の厚さとの間に正の相関関係が認められました4)(図2右)。一般的に,堆積岩が厚く被覆する谷底部などに割れ目帯が分布することから,花崗岩中に発達する低角度の割れ目帯は,大きな応力開放を受けて形成されたと考えられています例えば5)。このことから,東濃地域では,瑞浪層群や瀬戸層群の堆積後に生じた侵食・削剥現象例えば6-8)や,陸化に伴う海水の除荷が,上部割れ目帯の成因として考えられました。これらのことは,地上からの地質環境調査の段階で把握した瑞浪層群の層厚のデータを使うことで,上部割れ目帯の厚さの空間分布が推測できることを示しています。

これらの知見は,地質構造モデルの構築に反映されました(1_6_1)。

![グラフが横に2つ並んでいる。左のグラフは縦軸が地表からの深度[単位はm],横軸が累積割目の本数[単位は本]の折れ線グラフ。深度0からおよそ100mまでが瑞浪層群,深度100mからおよそ380mまでが土岐花崗岩上部割れ目帯(平均割れ目頻度:2.0本/m),深度およそ380mから730mまでが土岐花崗岩下部割れ目低密度帯(平均割れ目頻度:0.3本/m),深度およそ730m以深は月吉断層に伴う割れ目帯となっている。累積割れ目の本数は深度100mで70本ほど,深度200mで300本ほど,深度400mで700本ほど,深度600mで730本ほど,深度800mで830本ほど,深度1000mで1120本ほどとなっている。右のグラフは縦軸が瑞浪層群の厚さ[単位はm],横軸が上部割れ目帯の厚さ[単位はm]の点グラフと回帰直線。瑞浪層群のおよその厚さと上部割れ目帯のおよその厚さはそれぞれAN-1号孔で190mと18m,MIU-1号孔で258mと90m,MIU-2号孔で278mと90m,MIU-3号孔で226mと89m,DH-11号孔で434mと265mとなっており,回帰直線はAN-1号孔とDH-11号孔を結んでいる。](../../img/1/1_05/1_05_04-03.jpg)

参考文献

- 太田久仁雄,佐藤稔紀,竹内真司,岩月輝希,天野健治,三枝博光,松岡稔幸,尾上博則 (2005): 東濃地域における地上からの地質環境の調査・評価技術,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-023,373p.

- Tsuruta, T., Ota, K., Amano, K., Matsuoka, T. and Sasaki, K. (2004): Geological investigations during the surface-based investigations phase of the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU) project. In: International Conference on JNC Underground Research Laboratory Projects in Mizunami and Horonobe, Japan (2004) Part 1: International Conference on Geoscientific Study in Mizunami '04 (ICGM'04) -Record-, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2004-010, pp.83-95.

- 核燃料サイクル開発機構 (2001) : 超深地層研究所計画 年度報告書 (平成11 年度),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7410 2001-003,70p.

- 三枝博光,前田勝彦,稲葉薫 (2001): 水理地質構造モデル化概念の違いによる深部地下水流動への影響評価 (その6)-不連続構造の水理特性および水理学的境界条件に着目した水理地質構造のモデル化および地下水流動解析-,社団法人地盤工学会,亀裂性岩盤における浸透問題に関するシンポジウム発表論文集,pp.299-308.

- Lee, F.T., Miller, D.R. and Nichols, T.C. (1979): The relation of stresses in granite and gneiss near Mount Waldo, Maine, to structure, topography, and rock bursts, In: K.E. Gray ed., Proceedings, 20th U.S. Symposium on Rock Mechanics, Austin, Texas, University of Texas Press, pp.663-673.

- Matsuzawa, I. and Uemura, T. (1967): Geotectnic Studies on the Toki Miocene sedimentary basin, Central Japan. Jour. Earth Sci., Nagoya Univ., vol.15, pp.35-79.

- 糸魚川淳二 (1980): 瑞浪地域の地質,化石博物館専報,vol.1,pp.1-50.

- 中山勝博 (1985): 岐阜県土岐市における瀬戸層群の堆積盆地,地団研専報,vol.29,pp.119-129.