1_5_5 間隙水圧の深度分布

達成目標

ローカルスケール領域における地下水の水圧分布を概略的に把握することを目標とします。そのために,地下水の主流動方向に沿って配置したボーリング孔や断層などの大規模な不連続構造周辺に配置したボーリング孔で間隙水圧の測定を行います。

方法・ノウハウ

①間隙水圧の測定:

ボーリング孔内の間隙水圧は,単孔式水理試験時の圧力計測やマルチパッカーシステムによるモニタリング装置を用いた長期水圧観測によって測定することができます。単孔式水理試験と長期水圧観測の方法・ノウハウについては,1_12_6と1_12_8に取りまとめています。

②測定データの整理:

ボーリング孔内で測定した間隙水圧をグラフに整理(縦軸に測定深度,横軸に水圧値)することで,当該孔が地下水流動系のどのような位置にあるかを確認することができます。一般的に標高の高い場所のボーリング孔では,地表付近で静水圧より低い水圧を示し深度が深くなるに伴い静水圧に近づくといった涵養傾向(下降流)の間隙水圧分布を示します。このような分布が確認された場合は,そのボーリング孔は涵養域に位置するといえます。標高の低い河川部でのボーリング孔では,深度が浅くなるほど静水圧より高い水圧を示すといった流出傾向(上昇流)の間隙水圧分布を示します。このような分布が確認された場合は,そのボーリング孔は流出域に位置するといえます。また,ボーリング孔全体で静水圧分布を示している場合は,地下水が水平方向に流れている中間域に位置しているといえます。

東濃地域における実施例1)

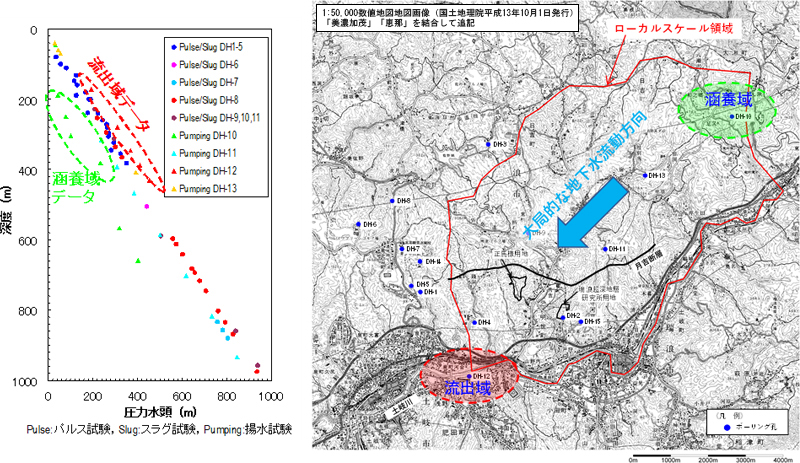

ローカルスケール領域内およびその周辺に配置したボーリング孔で測定した間隙水圧の深度分布をグラフにプロットしました。その結果,以下のことが確認できました。

- 図1に,ボーリング孔で測定した間隙水圧の深度分布を示します。尾根部近傍に位置するDH-10号孔では涵養傾向の間隙水圧分布を,土岐川近傍に位置するDH-12号孔では流出傾向の間隙水圧分布を示しています。それ以外のボーリング孔ではおおむね静水圧分布を示しています2)。このことから,ローカルスケール領域においてはDH-10号孔付近を涵養域とし,DH-12号孔付近を流出域とする北東方向から北西方向の地下水流動系が存在することが確認できました。この結果は,リージョナルスケール領域の解析結果(1_1_1)と整合しています。

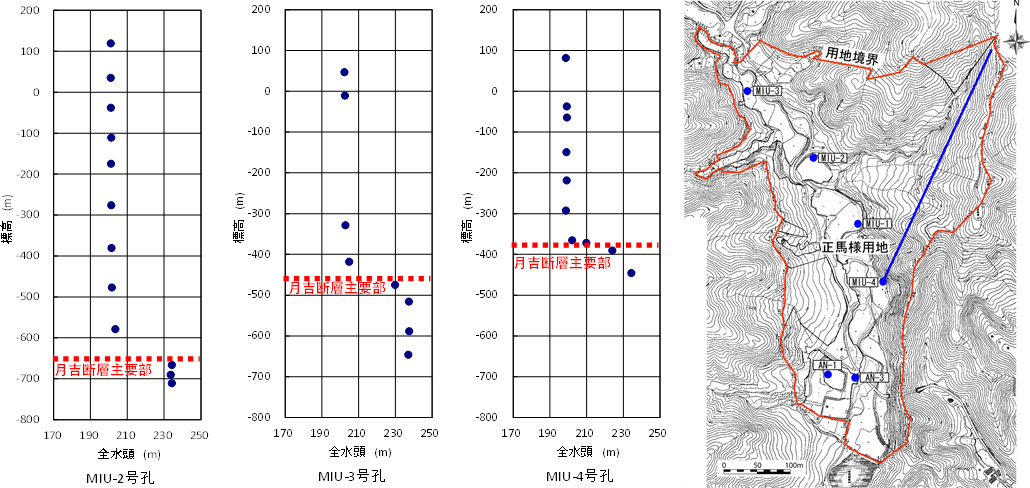

- 地下水流動系に影響を与える大規模な不連続構造として抽出された月吉断層を調査対象としたボーリング孔(1_5_1)では,断層の南側(地下水流動の下流側)に比べて,断層の北側(地下水流動の上流側)で被圧傾向の水圧分布が形成されており,断層を境に35m程度の水圧差があることが確認できました3)(図2)。このことから,月吉断層の主要部は低透水性を有しており,断層はある程度の広がりをもった水理境界として機能していることが推定でき,水理地質構造モデルの水理特性を設定するうえでの重要な知見を得ることができました(1_6_2)。

(月吉断層は南傾斜であり,断層とボーリング孔の交差部より下側が断層の北側(上盤側,北東から南西に向けた地下水流動系の上流側)にあたる

参考文献

- 核燃料サイクル開発機構 (2004): 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発 -平成15年度報告-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN1400 2004-007,409p.

- 尾上博則,竹内竜史 (2016): 超深地層研究所計画における単孔式水理試験結果; 2012年度-2015年度,JAEA-Data/Code 2016-012,46p.

- 太田久仁雄,天野健治,熊崎直樹,松岡稔幸,竹内真司,升元一彦,藪内聡,三枝博光,稲葉薫,向井圭,片岡達彦,岩月輝希,佐藤稔紀,中間茂雄,今津雅紀,玉井猛,見掛信一郎,大澤英昭,川瀬啓一,小出馨 (2003): 超深地層研究所計画 年度報告書(平成14年度),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7410 2003-006.