1_6_1 地質構造モデル

達成目標

物理探査とボーリング調査で得られた結果とその解釈に基づき整備したデータセットを用いて,ローカルスケール領域における地質構造モデル(構造区分モデル)を構築することを目標とします。地質構造モデルは,地下水流動に影響を与える地質・地質構造を明らかにし(概念化),それらの要素が対象となる領域でどのように空間的に分布しているのかをモデル化したものです。

方法・ノウハウ

①地質・地質構造の概念図の作成:

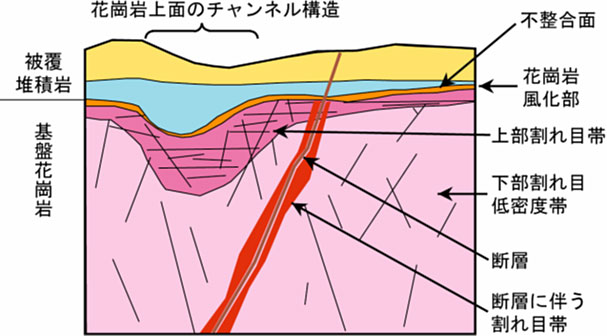

ボーリング孔を用いた地質学的調査から解釈した層序・岩相分布のデータセットを用いて,地下水流動に寄与する地質・地質構造を抽出し,対象地域における地質構造の概念図を作成します(図1)。地下水流動に寄与する地質・地質構造としては,岩盤が有する水理学的不均質性として岩相の違いや風化・変質帯といわゆる健岩部の違いが,不連続構造として断層や割れ目帯の存在が挙げられます1)。

②地質構造モデルの作成:

さらに,物理探査で得られた不連続構造の分布(1_3_5,1_3_8など)に基づき,三次元分布を作成します。物理探査(1_3)では,断層などの不連続構造の分布位置や地下への連続性に関する概略的なデータを取得することができ,ボーリング調査(1_5)では,地層境界や岩相区分などのデータを直接取得できます。これらの結果を組み合わせてデータセットを構築することが重要です。

③留意点:

- 地質学的な不均質性を示す地質・地質構造を推測するうえでは,岩相や割れ目などの空間的変化を把握することが有効となります。一方で,深度分布の予測位置は不確実性を有すると考えられるため,その程度を把握しておくことが重要です(1_5_4参照)。

- また,調査量や調査品質の差異によっても,地質構造モデルの不確実性の程度に差があると想定されることにも留意します。例えば,対象地域の中央部と端部では,地質構造モデルに反映可能なデータの量に差があると考えられます。

東濃地域における実施例

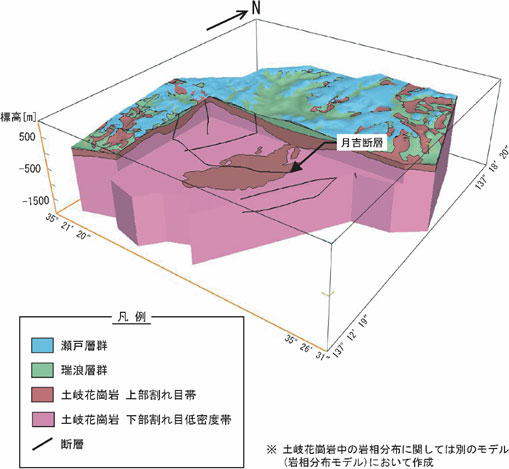

ローカルスケール領域における調査結果を整備したデータセットを用いて,特に地下水流動に影響を与える地質・地質構造を抽出し,その分布を三次元的に表現した地質構造モデルを作成しました2)(図2)。

- 東濃地域における地質・地質構造として,規模の大きな断層,土岐花崗岩と瑞浪層群の不整合面,土岐花崗岩中の風化帯/上部割れ目帯/下部割れ目低密度帯が抽出されました。これらの空間分布は,物理探査結果から解釈された不連続構造や,ボーリング調査から得られた地層境界や岩盤領域のデータに基づき推測されました。

このように,ローカルスケール領域を対象とした調査では,水理学的不均質性を示す地質・地質構造の抽出と設定が特に重要であり,そのための情報として岩相や割れ目データなどの空間的変化(例えば,累積割れ目本数グラフを用いた変曲点の同定など)の導出が有効であることがわかりました。 - ローカルスケール領域における空中および地表からの調査においては,地質構造の三次元的な分布特性の把握が課題となっていました。また,ボーリング調査結果から予測した堆積岩層の厚さ,例えば瑞浪層群の予測分布深度と実際の分布深度との差違が最大で約20mであり(MIU-4号孔の場合;1_5_3),ローカルスケール領域の地質構造モデルの被覆層深度の再現精度は数十m程度の誤差を有すると想定されました。

ローカルスケール領域を対象にした調査で構築した地質構造モデルには,上記のような不確実性が含まれていることに留意し,サイトスケール領域を対象とした調査計画で考慮しておく必要があります。

上記のローカルスケール領域の地質構造モデルは,水理地質構造モデルの構築(1_6_2)に反映されました。

参考文献

- 小出馨,中野勝志,竹内真司,濱克宏,松井裕哉,池田幸喜,杉原弘造 (2000): 広域地下水流動研究の現状 -平成4年度~平成11年度-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2000-014,83p.

- 太田久仁雄,佐藤稔紀,竹内真司,岩月輝希,天野健治,三枝博光,松岡稔幸,尾上博則 (2005): 東濃地域における地上からの地質環境の調査・評価技術,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-023,373p.

- 大澤英昭,中野勝志,茂田直孝 (2002): 東濃地域における地質環境特性に関する調査研究 -地表からの調査研究の考え方と進め方-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7410 2002-008,37p.