1_3_5 弾性波探査

達成目標

弾性波の反射境界から地質境界や断層の位置を推定したり,弾性波の速度分布から調査対象領域の岩盤の物性値の不均質構造を推定したりすることで地質構造の把握を目標とします。

方法・ノウハウ

①データセット:

弾性波探査には,解析手法や観測手法,利用する波の違いにより様々な手法があります。それらのうち,東濃地域では,屈折初動トモグラフィおよび反射法地震探査を実施しました。これらの手法では,地上や坑道内から人工的に振動を発生させ複数の場所で伝達する弾性波を記録し,発振地点から受振地点まで波が伝達する時間を解析することで弾性波速度の分布を推定したり,地下の地層境界などで反射する反射波を用いて地質構造の境界を可視化したりすることで,地質構造を推定します。

②データの解釈:

弾性波速度分布は,岩盤の密度や弾性定数に依存します。一般的に,硬い岩盤は早く,柔らかい岩盤はゆっくりと波は伝わりますので,弾性波速度から岩盤の硬さの分布を推定することができます。特に花崗岩は非常に弾性波速度が速く,そのP波速度は4km/s~5km/sにもなります(砂や粘土が固まった堆積岩では2km/s~4km/s程度)。

地下に発振された弾性波は岩石の密度や弾性波速度が変化する場所で反射します。発振した波が反射して受振点に戻ってくる時間と弾性波の速度から,岩盤中で弾性波が反射する深度,即ち地質が変化し密度や弾性定数が変化する深さを推定します。また,推定された反射境界が不連続である場合などには,その場所に断層の存在が予測されます。

東濃地域で実施したこれらの手法に関して,屈折初動トモグラフィは弾性波を発振してから受振するまでの時間の情報しか使用しませんが,反射法地震探査では岩盤中に反射面が複数存在する場合には複数の反射波の情報を使用できるのでより詳細な地質構造の推定が期待できます。

東濃地域における実施例

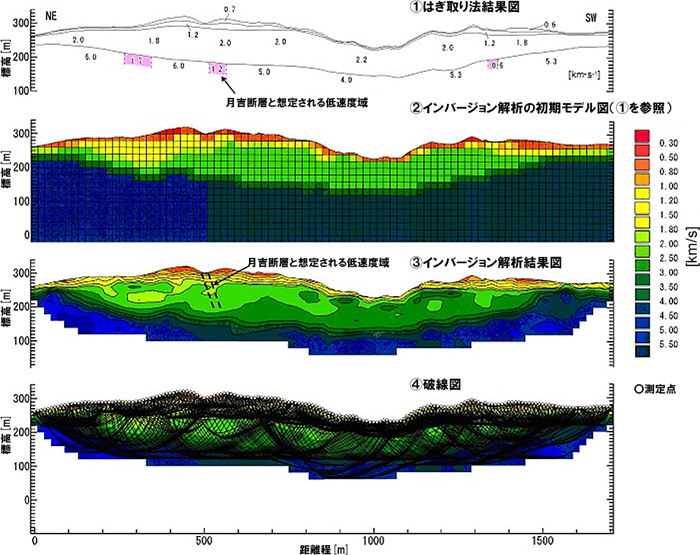

東濃地域では,新第三系堆積岩と花崗岩の不整合面の深度・形状,花崗岩の弾性波速度分布,断層分布の把握を目的として弾性波探査を行いました(調査位置は1_3_4を参照)。屈折初動トモグラフィの結果,弾性波速度に基づいて瑞浪層群をほぼ水平に伸びる3層に区分することができました。また,堆積岩と花崗岩の不整合面や断層の分布を推定することができました(図1)。これに加えて,花崗岩中の弾性波速度分布を把握し,割れ目密度の違いなどに起因する弾性波速度の違いが確認されました1)。

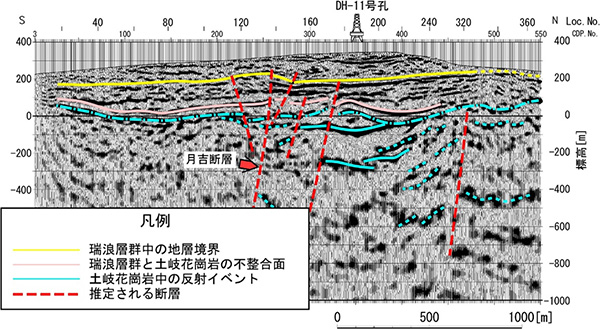

また,反射法弾性波探査(調査位置は1_3_4を参照)では,図2に示すように深度200m付近までの地質構造の境界を推定することができました1)。また,反射面が不連続な場所から断層の位置も推定することができました。

これらのことから,地上における弾性波探査は,弾性波速度の異なる堆積岩中の地層境界や,地下における断層などの存在と概略の位置を推定するために適用可能なことが確認できました。

参考文献

- 小出馨,中野勝志,竹内真司,濱克宏,松井裕哉,池田幸喜,長谷川健,杉原弘造,武田精悦 (2000): 広域地下水流動研究の現状-平成4年度~平成11年度-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2000-014,83p.