1_3_4 地上物理探査の調査位置の選定

達成目標

調査対象領域の岩盤の地質学的不均一性や地質構造の三次元分布を把握することを目標とします。

方法・ノウハウ

空中物理探査は,広範囲を短期間で調査できることから,既存情報に基づく広範囲に及ぶ地質学的情報を概略的に確認するうえで非常に有効な手法です。一方で,地上物理探査では,より深部までの精度の高い情報を得ることができ,堆積岩と花崗岩の不整合面の起伏をより精度よく把握するとともに,堆積岩の堆積構造や花崗岩中の不均質性(風化や割れ目帯などに対応すると考えられる)についての情報を取得することができると考えられます。このため,広い範囲を効率的に調査する観点から,地上物理探査の調査位置を選定することが重要です。

東濃地域における実施例

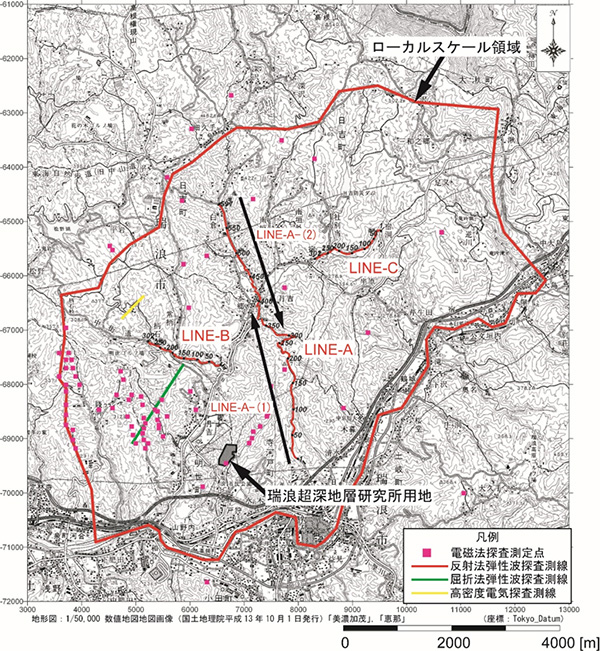

空中物理探査(1_3_1, 1_3_2)では推定が困難な深度50m以深の堆積岩と花崗岩との不整合深度や,花崗岩中の地質構造を推定するため,花崗岩分布域において地上における物理探査(高密度電気探査(1_3_6)および電磁探査(1_3_7))を選定しました。また,東濃鉱山の坑道内で確認されていた月吉断層(東西走向,約70°南傾斜の逆断層)を対象に,月吉断層の延長が推定された東濃鉱山の東側の地区で物理探査(弾性波探査(1_3_5))を選定しました1)。

(反射法弾性波探査の結果のうちLine-A-(1)の結果と屈折法弾性波探査の結果を1_3_5に,高密度電気探査の結果を1_3_6に,電磁探査結果を1_3_7に示す)

参考文献

- 小出馨,中野勝志,竹内真司,濱克宏,松井裕哉,池田幸喜,長谷川健,杉原弘造,武田精悦 (2000): 広域地下水流動研究の現状-平成4年度~平成11年度-,核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7400 2000-014,83p.