1_5_2 ボーリング掘削方法と品質管理

達成目標

ボーリング調査では,地下深部の地質環境を把握するために,ボーリング掘削によりボーリングコアを回収するとともに,ボーリング孔を用いて水理試験や地下水の採水を実施します。この時,調査データの品質を保証するためには,調査の目的に応じたボーリング掘削方法の選択や掘削中の品質管理を行う必要があります。ここでは,地層処分研究の基盤研究として必要となる深度500~1,000m級のボーリング掘削を実施する上で必要な掘削方法と品質管理に関するノウハウを蓄積することを目標としました。

方法・ノウハウ

①ボーリング掘削方法:

ボーリング孔の掘削方法は,調査の主目的により決まります。大きく分けると,ボーリングコアを採取するコアリングと,掘削した岩盤を全て掘削ズリ(スライム)として孔外へ排出するノンコアリングがあります。ボーリングコアは,地下深部の地質データを得るための貴重な試料ですが,既に知見が蓄積されていてボーリングコアの回収が不要な場合は,ノンコアリングを選択することで予算や工期を効率化できます。

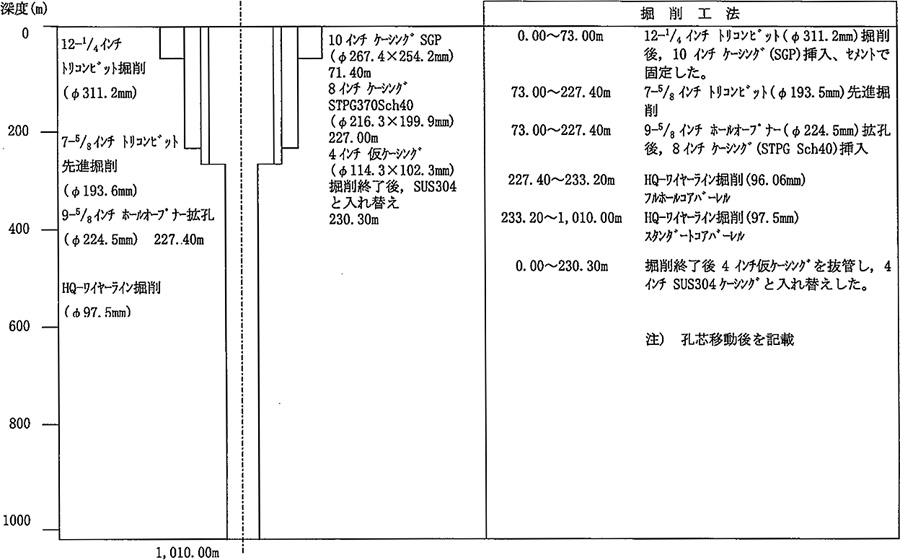

孔径は,日本では66 mm・86 mm・116 mmが一般的ですが,調査目的に応じて選択する必要があります1)。孔壁の崩壊が予想される場合は,鋼製のケーシングチューブを挿入して崩壊を防ぐ手段がありますが,これを採用する場合,ケーシングの肉厚を想定して孔径を決める必要があります。また,一般的に,地表付近の孔口部分は,崩壊を防ぐ観点で掘削予定の孔径よりも大きな孔径のケーシングチューブを設置します例えば2)(図1)。

②掘削水の選定:

一部の掘削方法(パーカッション掘削など)を除くと,掘削機器の冷却と掘削ずりの排出のために,掘削水の使用が必須となります。掘削水にベントナイトなどの粘土を混ぜた掘削泥水は,孔壁の崩壊を防ぎ,掘削ずりを効率よく孔外へ排出できる点から,これまで掘削水としてしばしば使用されてきました。一方で,掘削後のボーリング孔で水理試験や採水を実施する場合は,排除しきれない泥水がデータの品質に悪影響を及ぼすことが考えられます。ボーリング孔の調査目的が水理・地球化学調査の場合は,泥水を使わない「清水掘削」を行うことで,掘削水による孔内の汚染を低減できます。

また,地下水の採水時に掘削水を排除しきれない場合や周囲のボーリング孔への影響の有無を評価することを念頭に,掘削水に特定の元素や蛍光染料などのトレーサーを添加します。地下水のトレーサー濃度を測定することで,掘削水の影響を評価できるようになります。

③掘削中の品質管理:

掘削中のビットの回転速度やトルク,掘削水の送水圧などを適切に管理することで,孔曲がりや地盤の乱れといった事象の発生の可能性を低減しつつ,最小限に防ぐことができます例えば3)。

掘削水に泥水を用いる場合は,泥水の密度を管理することで,泥水の機能を維持することができます。また,掘削作業中に送排水する掘削水の水質を観測し,必要に応じて掘削水の入れ替えを行うことで,掘削作業による汚染を低減できます。この時,トレーサー濃度を分析してその濃度が一定になるように管理することで,掘削水による汚染の影響を評価できるようになります。

④留意点:

- 孔壁の崩壊を防ぐためにケーシングチューブや掘削泥水を適用した場合,孔壁を用いた試験が適用できなくなる場合があります。調査目的と孔壁保護のバランスを取りつつ,事前に地下の状態を予測した計画立案を行うことが重要になります。

- トレーサーは,地下水中に存在しない物質を選定します。この時,他の溶存元素との干渉,岩盤への収着,蛍光染料の場合は日光への暴露による分解といった影響を考慮して選定する必要があります例えば4)。

東濃地域における実施例

地下深部の地質構造,地下水水質や水圧の分布を把握するため,東濃地域において約20本のボーリング掘削を実施しました。

- これまで,日本国内でほとんど事例がなかった清水掘削による1,000m級のボーリング掘削を実施し,清水掘削における掘削ずりの排出,孔壁拡大や崩壊,コアロスなどへの対策方法に関するノウハウを取得しました例えば5), 6)。

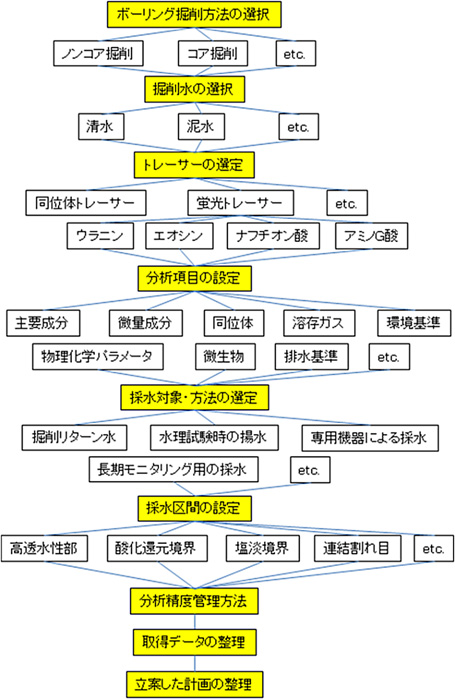

- ボーリング掘削の計画立案から掘削中の品質管理,掘削後の地下水水質や水圧の観測を実施し,その知見・経験をまとめました。例えば,ボーリング孔を利用した地球化学調査の場合,測定項目を念頭に置いて,掘削方法・掘削水・トレーサー・採水方法・分析方法と精度などを計画段階の時点で順番に選定していく必要があると考えられました7)(図2)。

なお,ボーリング調査の掘削技術とその適用性については,1_12_3にその詳細な内容を示します。

参考文献

- 地盤工学会 (2004): 地盤調査の方法と解説,丸善,pp.139-172.

- 加藤邦明,栗原正治,笠原秀外,岡崎薄,谷藤吉郎,工藤敏,角田晴信,森林成生,飯田幸平,田所洸夫,菊池秀也,小原賢,佐藤健二,岩谷正巳,濱野幸治 (1998): 広域地下水流動研究における試錐調査(DH-8号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 99-025 VOL.3,1075p.

- 尾西明生,窪田亮,川西繁,棚瀬充史,井ヶ田徳行 (1999): 広域地下水流動研究における試錐調査(その2)(DH-9号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 98-002,p.717.

- 中田弘太郎,長谷川琢磨,柏谷公希 (2017): 地下水トレーサとしての蛍光染料の分析と試料溶液の保管法の検討,地下水学会誌,vol.59,no.3,pp.205-227.

- 永松武彦,池田則生, 永井保弘, 斉藤正行, 工藤敏, 明石孝行, 重野未来 (2000): 広域地下水流動研究における試錐調査(その3)(DH-10号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TJ7440 2001-032,1047p.

- 鶴田忠彦,藤田有二,鐙顕正,彌榮英樹,冨士代秀之 (2005): 広域地下水流動研究におけるボーリング調査(DH-15号孔),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-025,p.82.

- 岩月輝希,水野崇,天野由記,國丸貴紀,仙波毅 (2011): 地層処分事業にかかわる地球化学分野の技術者が継承すべき知見のエキスパート化,日本原子力研究開発機構,JAEA-Research 2011-049,p.68.