1 地上からの地質環境調査(サイトスケール)

1_8 既存情報の解析・評価

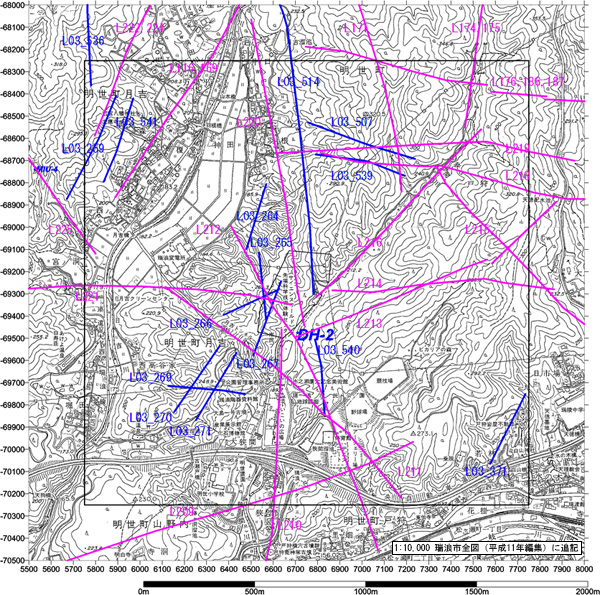

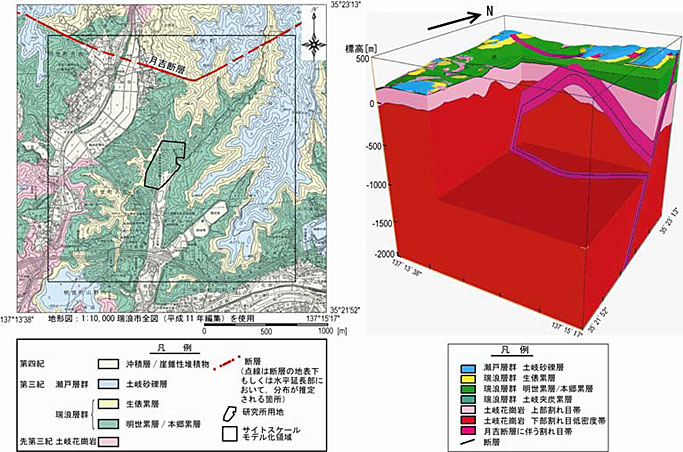

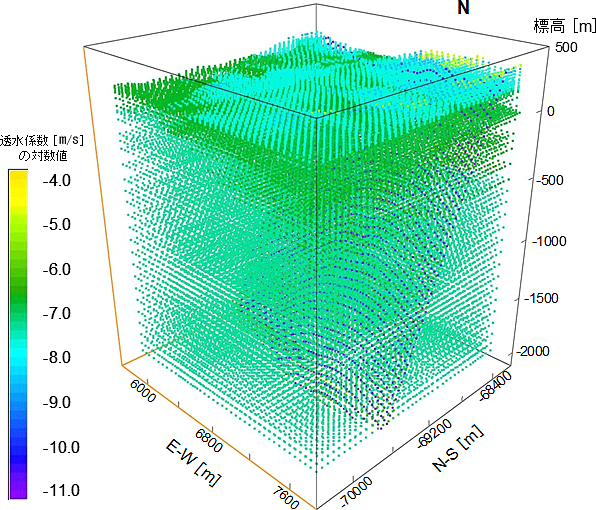

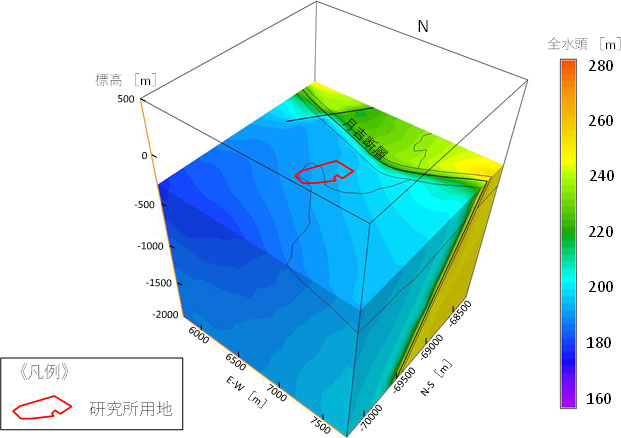

ローカルスケール領域からサイトスケール領域への空間スケールへの絞り込みに応じて,既存情報(文献情報や地質図,広域地下水流動研究,東濃鉱山における調査試験研究および正馬様用地で取得された情報など)の再整理や解釈を行いました。リニアメントなどの不連続構造の分布を再解析するとともに(1_8_1),サイトスケール領域における土岐花崗岩と瑞浪層群との不整合面,土岐花崗岩の風化帯,上部割れ目帯/下部割れ目低密度帯,月吉断層の情報を再検討し,サイトスケール領域の地質構造モデルとしました(1_8_2)。この地質構造モデルに基づき透水性分布を再検討したうえで水理地質構造モデルを構築し(1_8_3),地下水流動解析を行いました(1_8_4)。

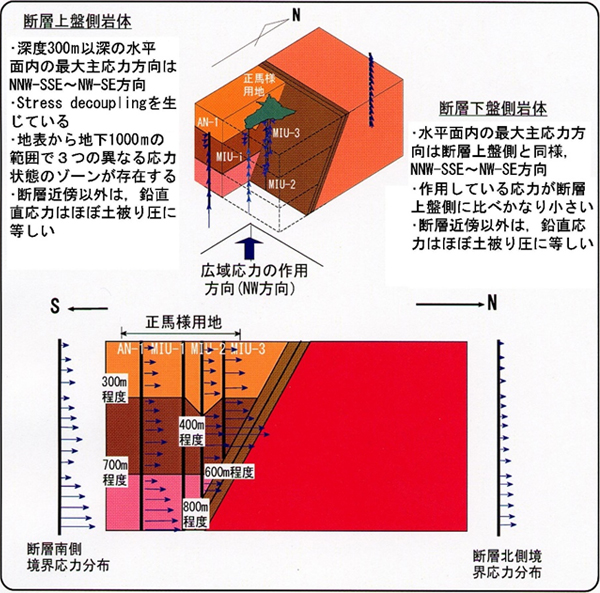

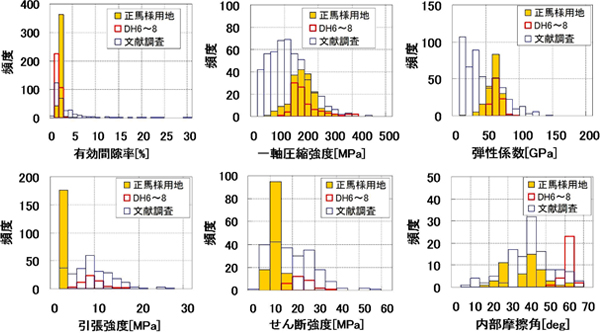

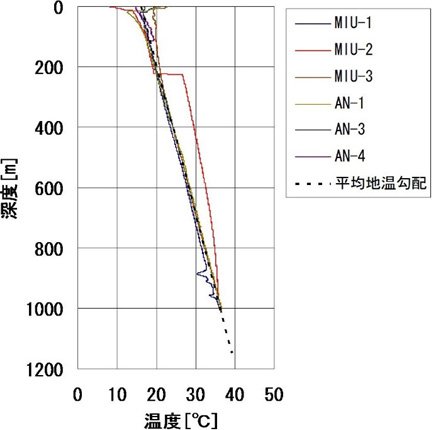

さらに,地下施設設計のための初期応力(1_8_5),岩盤の物理・力学特性(1_8_6)および地温勾配(1_8_7)に関する情報を収集・整理しました。なお,研究所用地が計画の途中で正馬様用地から市有地に変更されたため,正馬様用地でのボーリング調査結果などは,これらの特性などに関するサイトスケール領域の既存情報としています。

得られた主な知見

- リニアメント判読では三十数条の数百m~数kmのリニアメントを抽出しましたが,実際の不連続構造としての存在有無を確認していくことが重要と考えられました(1_8_1)。地質・地質構造については,瑞浪層群および瀬戸層群中の各累層並びに土岐花崗岩上部に分布する上部割れ目帯,下部割れ目低密度帯,主要な不連続構造として月吉断層が抽出されました(1_8_2)。

- 地下水流動については,ローカルスケールからサイトスケール領域へと絞り込まれるに伴いサイトスケール領域内に地下深部までの地下水の分水界となる地形的特徴が含まれない可能性があるため,ローカルスケール領域の地下水流動解析により,サイトスケール領域の側方境界条件を適切に設定することが,地下水流動解析の信頼性を評価するうえで必要となることが示されました。また,両空間スケールにおいて地下水流動特性に影響を及ぼす可能性のある断層などの不連続構造を水理地質構造としてモデル化するなど,両空間スケールのモデルの整合性の確認が重要と考えられました(1_8_3,1_8_4)。

- 地下水の化学的特性については,ローカルスケール領域で行われたボーリング調査で取得された地下水の水質,pH,酸化還元状態に関するデータを用い,統計処理(クリギング法)により推定・構築した水質分布モデル(1_6_6)から,サイトスケール領域南側に分布する土岐花崗岩中の地下水の水質がNa-Cl型であり,深度とともにCl(塩化物)イオン濃度が高くなること,地下水のpHが弱アルカリ性であること,酸化還元状態が弱~強還元性であることが推定されました。

- 岩盤力学特性については,既往のボーリング調査(正馬様用地に掘削された3本の深層ボーリング孔における水圧破砕法による初期応力測定)により,月吉断層上盤側は深度500~650mを境にして上部と下部で応力環境が異なること(上部は逆断層型,下部は横ずれ断層型),深度100mから300mにかけて最大主応力方向が南北から北西-南東方向へと約60°回転することがわかりました。これらと既存の地質構造モデルや岩石の力学特性に関する情報をもとに,月吉断層上盤側の3ゾーン(深度300mまでの領域,深度300~600mまでの領域,深度600m以深の領域)と下盤側の4ゾーンに区分しました(1_8_5, 1_8_6)。

以上のことなども踏まえて抽出された,サイトスケール領域の調査以降の地質・地質構造,地下水流動,地下水の地球化学特性,熱・力学特性に関する調査・解析の重要要素は以下のとおりです。

- 地質・地質構造の分布状況の詳細な確認。特に,既存地質図には記載されていない不連続構造の有無とその分布の確認

- 地下水流動に影響を及ぼすと考えられる断層の分布と水理特性の確認

- 地下水の地球化学特性の確認

- 熱・力学特性の確認