1_8_4 全水頭の三次元分布

達成目標

サイトスケール領域における全水頭の三次元分布を把握することを目標とします。そのために,構築した水理地質構造モデル(1_8_3)を用いて地下水流動解析を実施します。

方法・ノウハウ

①地下水流動解析の実施:

ある対象領域内の地下水流動特性を把握するための地下水流動解析を実施するうえでは,水収支の観点から一般的に1つの閉じた地下水流動系の範囲(分水界)を領域境界とすることが望ましいですが,地下深部までの地下水流動の分水界を領域境界として設定した場合,地下水流動特性を把握したい領域に対して解析領域が拡大することで,地下水流動解析に用いる数値モデルのメッシュ分割数の制限により,地形や水理地質構造の分布の解像度が低下するといった問題が生じる可能性があります。特に,ローカルスケール領域から空間スケールを絞り込んで設定したサイトスケール領域を対象とした地下水流動解析では,このことが問題となります。

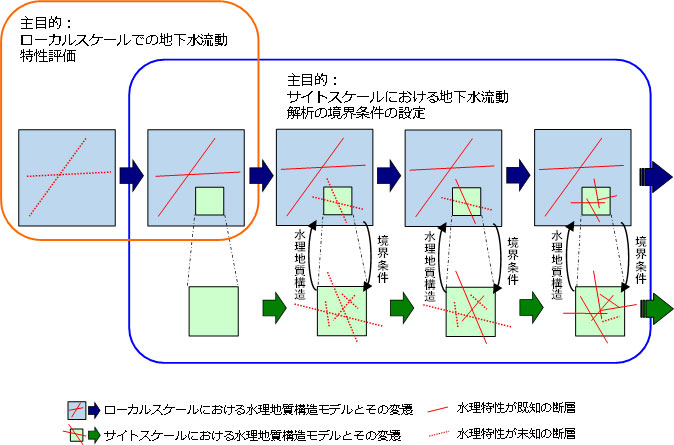

上記の問題を解決する方法としては,サイトスケール領域を包含するローカルスケール領域の解析結果を,サイトスケール領域の境界条件として設定することが有効です。その際には,図1に示すように調査の進展に伴うサイトスケール領域内での水理地質構造の理解度の変遷に応じて,ローカルスケール領域の水理地質構造モデルの更新と地下水流動解析の実施を繰り返し行う必要があります。その際には,地下水流動特性に影響を及ぼす可能性のある断層などの不連続構造を,両空間スケールにおいて水理地質構造としてモデル化するなど,両空間スケールの水理地質構造モデルの整合性を確保することが重要です。

②解析結果の確認:

境界条件設定の妥当性を示すために,サイトスケール領域を対象とした地下水流動解析で推定した全水頭分布と,サイトスケール領域を包含するローカルスケール領域で把握した全水頭分布との整合性を確認することが重要です。

東濃地域における実施例1)【ステップ0】(1_7)

サイトスケール領域の水理地質構造モデルを用いて地下水流動解析を実施し,三次元的な全水頭分布を把握し,全体の地下水流動方向を推定しました。なお,地下水流動解析はGEOMASSシステム(1_12_9)を用いて実施しました。その結果,以下のことが明らかになりました。

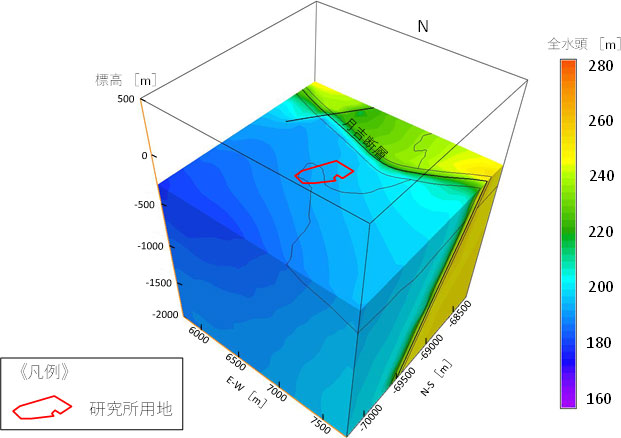

- サイトスケール領域における全体の地下水流動方向を把握するために,地下水流動解析結果に基づき三次元的な全水頭分布を算出した結果(図2),解析領域内の地下水の主流動方向は大局的な地形の起伏と同様に北東から南西方向であり,ローカルスケール領域の調査結果と整合的である。

- 月吉断層の上流側では被圧傾向の全水頭分布を示しているなど,月吉断層の上下流域における全水頭の分布傾向が大きく異なっており,月吉断層の有する透水異方性がサイトスケール領域のモデル化・解析領域内の地下水流動に影響を及ぼしている。

- 月吉断層の下流側の全水頭の分布傾向より,研究所用地周辺における地下深部の地下水流動は,サイトスケール領域の南部に位置する土岐川への流出傾向を示す。

このように,サイトスケール領域の地下水流動解析を行うにあたり,ローカルスケール領域での地下水流動解析結果を補完的に用いることが有効であることを確認しました。

次の調査ステップ以降においては,調査結果に基づき更新される水理地質構造モデルを用いた地下水流動解析を通じて,断層などの不連続構造が全水頭分布に及ぼす影響の推定や,重要な水理地質構造を抽出することで,サイトスケール領域における全水頭の三次元分布をより精緻に把握していくことになります。

参考文献

- 大山卓也,三枝博光,尾上博則,遠藤令誕 (2005): 繰り返しアプローチに基づくサイトスケールの水理地質構造のモデル化・地下水流動解析 (ステップ0および1),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-008,77p.