1_8_3 水理地質構造モデル(透水性の三次元分布)

達成目標

サイトスケール領域においては,調査の進展に伴う情報の種類・量と地下水の流動特性に関する理解度や調査研究の達成度との関係を順次評価するため,最初のベースとなる水理地質構造モデルを既存情報に基づき構築することを目標とします。

方法・ノウハウ

サイトスケール領域の水理地質構造モデルを構築するにあたっては,ローカルスケール領域に比べて取り扱う空間スケールがより狭くなるために,ローカルスケール領域の水理地質構造モデルからサイトスケールの領域を切り出すことだけでなく,より詳細な地質・地質構造区分に基づき岩盤中の透水性分布を把握することが必要になります。そのために,ローカルスケール領域を対象として実施した調査・解析結果を含めた既存情報を収集して,ローカルスケール領域に比べて細分化した地質・地質構造ごとにデータの再整理や解釈を行います。

①データセットの作成:

既存情報に基づき,サイトスケール領域の水理地質構造モデル構築のためのデータセットを作成します。この調査段階におけるデータセット作成の概要は,以下のとおりです。

- サイトスケール領域の地質構造モデル(1_8_2)で新たに区分された被覆層,基盤花崗岩,不連続構造について,単孔式水理試験から得られた透水係数や透水量係数データを整理します。

- 地質構造モデルは,地下水流動に影響を与えると考えられる地質・地質構造を抽出してモデル化されています。したがって,水理地質構造モデルの構築時は,地質構造モデルを十分に反映させることが重要です。具体的には,層序や岩相データなどの地質学的情報に基づき区分された地質・地質構造に応じて,可能な限り詳細に水理特性データを整備しておくことが有効です。

②水理地質構造モデルの構築:

①で作成したデータセットを用いて,地質構造モデル(1_8_2)の水理特性を算出します。算出した水理特性に明瞭なコントラストや異方性など特徴の違いがあれば,水理地質構造として区分し水理地質構造モデルに考慮します。水理地質構造モデルの構築にあたっては,地質構造モデルの地形や地質・地質構造の三次元的な分布形状やその連続性を十分再現できるように格子分割をします。境界条件は,表層水理調査で得られた地下水位(1_4_1)や地下水涵養量(1_4_2),長期地下水モニタリングで得られた間隙水圧分布(1_5_5)およびローカルスケール領域の解析結果(1_6_3)などを基に設定します。

東濃地域における実施例1)【ステップ0】(1_7)

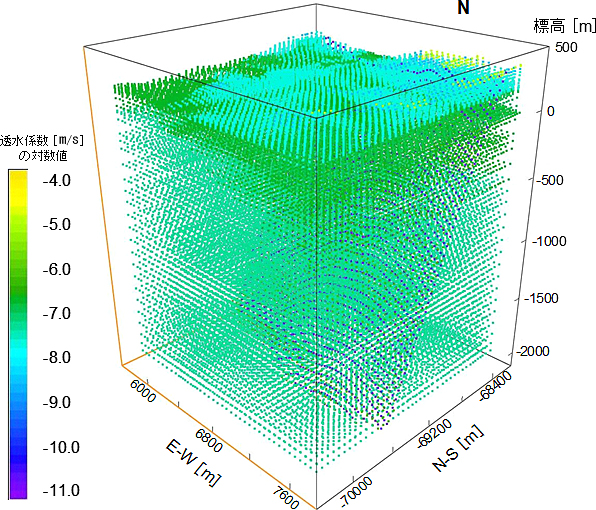

サイトスケール領域における地質構造モデルに基づいて既存情報の再整理を行い,岩盤の透水性の三次元分布を把握し,サイトスケール領域における水理学的な調査研究の基盤となる水理地質構造モデルを構築しました。なお,水理地質構造モデルはGEOMASSシステム(1_12_9)を用いて構築しました。その結果,以下のことが明らかになりました。

- サイトスケール領域における地質構造モデルで新たに抽出された瑞浪層群中の各累層(生俵累層,明世/本郷累層,土岐夾炭累層)ごとに透水係数データを整理した結果,各累層間で5~6倍程度の透水性のコントラストがある(図1)。

- ローカルスケール領域を対象とした調査で取得されたデータのうち,サイトスケール領域内の深層水理特性データを,より詳細な地質・地質構造区分に基づき再整理・解釈することで,ローカルスケール領域の水理地質構造モデル(1_6_2)からサイトスケールの領域を切り出すことだけでなく,より詳細な岩盤中の透水性分布の把握および水理地質構造モデルの構築が可能である(図2)。

次の調査ステップ以降においては,地下水流動に大きく影響を与えていると考えられる断層などの不連続構造の分布,基盤岩の三次元形状および基盤岩を被覆する堆積岩層のより詳細な分布を把握するための調査・解析を実施し,構築した水理地質構造モデルを更新していくことになります。

![グラフが縦に二つ並んでいる。上は透水係数データの頻度分布を表した棒グラフで,縦軸が頻度,横軸が透水係数[ms^-1]の対数値となる。生俵累層では透水係数が-8.0で頻度1である。明世累層/本郷累層は透水係数が-7.0と-7.5で頻度3,-8.0で頻度2,-9.0で頻度1である。土岐夾炭累層は透水係数が-5.0と-5.5で頻度2,-6.0で頻度5,-6.5で頻度2,-7.0で頻度4,-7.5で頻度1,-10.5で頻度2である。下のグラフは透水係数の代表値を示している。幾何平均値は生俵累層で-8.5,明世累層/本郷累層で-7.8でエラーバーは-7.0~-9.1,土岐夾炭累層で-7.0でエラーバーは-5.5から-10.7である。](../../img/1/1_08/1_08_03-02.jpg)

| 地質・地質構造要素 | 透水係数[m/s]の対数値 | ||

|---|---|---|---|

| 堆積岩 | 瀬戸層群 | -5.0 | |

| 瑞浪層群 | 生俵累層 | -8.5 | |

| 明世累層/本郷累層 | -7.8 | ||

| 土岐夾炭累層 | -7.0 | ||

| 土岐花崗岩 | 上部割れ目帯 | -6.7 | |

| 下部割れ目低密度帯 | -7.4 | ||

| 月吉断層に伴う割れ目帯 | -6.4 | ||

| 断層 | 月吉断層の主要部 | -11.0 | |

| その他の断層 | 断層面方向 | -5.2 | |

| 断層面直交方向 | -11.0 | ||

参考文献

- 大山卓也,三枝博光,尾上博則,遠藤令誕 (2005): 繰り返しアプローチに基づくサイトスケールの水理地質構造のモデル化・地下水流動解析 (ステップ0および1),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-008,77p.