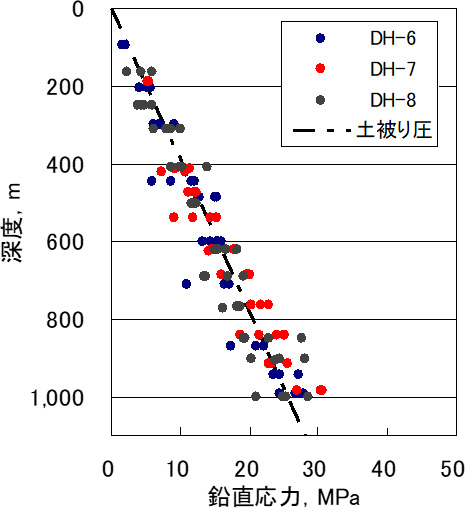

1_5_7 鉛直応力の深度分布

達成目標

地下施設の概念設計あるいは基本設計に必要な情報を取得することを目標とします。

方法・ノウハウ

①データセット:

岩盤の鉛直応力については,ボーリング調査で実施される検層や室内物理試験などの結果から算出される密度や単位体積重量に深度を掛けた土被り圧を算出します。これに加えて,アコースティックエミッションを活用した方法(Acoustic Emission;AE法)や変形率変化法(Deformation Rate Analysis;DRA法)などのボーリングコアを用いた測定を行うことによって,鉛直応力が得られます。

②データの解釈:

ボーリング孔から採取されたコアを用いた物理・力学物性試験を行い,その単位体積重量を測定することによって,得られた単位体積重量より土被り圧を概算することができます。また,AE/DRA法などの室内試験を複数の深度で実施することにより,岩盤の応力場の深度方向への変化を把握することができます。

東濃地域における実施例

岩盤の初期応力については,広域地下水流動研究で掘削されたDH-6,7,8号孔(調査位置は1_5_1を参照)のボーリングコアを用いてAE法とDRA法による初期応力測定を行い,鉛直応力を求めました。鉛直応力は深度が大きくなるにつれて線形的に増加し,岩石の単位体積重量から換算した土被り圧とおおむね一致する傾向が認められました(図1)。このことから,広域的な視点で鉛直方向の応力分布を推定する場合には,岩石の単位体積重量から換算した土被り圧を考慮すれば推定可能であることが確認できました1)。

参考文献

- 松井裕哉,佐藤稔紀 (1999): DH-6,7,8号孔における力学特性調査結果,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7420 99-006,43p.