2_1_3 施工計画・管理技術

達成目標

施工計画は,坑道の用途,地山条件,立地条件,工事の安全を考慮して立案し,施工にあたっては,地山および支保工,覆工などに対して適切な管理を行い,安全に計画的な施工を行うことを目標とします。

方法・ノウハウ

坑道掘削工事において,主に以下の項目について施工計画を立案します。

- 掘削工法,掘削方式

掘削工法は,掘削断面の分割方法によって決まり,全断面工法,ベンチカット工法,導坑先進工法,中壁分割工法などがあります1)。

掘削方式は,発破,機械,発破および機械の併用の方式があります。発破掘削は,主に硬岩から中硬岩地山に適用されています。機械掘削は,中硬岩から未固結地山に適用されています。

- 支保工(吹付けコンクリート,ロックボルト,鋼製支保工)

坑道周辺地山の変形を抑制して坑道の安定性を確保するための手段,処置として,吹付けコンクリート,ロックボルト,鋼製支保工などの部材を用います。

- 覆工コンクリート

坑道として必要な形状および機能を与え,安定性を保持するための手段,処置として,覆工コンクリートを用います。

立坑の覆工コンクリートの施工方法としては,硬岩系岩盤を対象とした場合,全断面工法で掘削,支保工,覆工コンクリートを1サイクルごとに行っていく工法をショートステップ工法(1掘進長1~2.5m程度),地山状況に応じて20~40m程度を1施工単位として,掘削と覆工を交互に繰り返して掘り下げる工法をロングステップ工法と分類しています2)。

- ショートステップ工法

ショートステップ工法は掘削,支保工,覆工コンクリートを1サイクルごとに行う工法で,1サイクルの掘進長は地山状況および自立性などにより1~2.5m程度です。切羽を順次巻き立てていくため露出している地山の高さが低く安全な工法であり,また,地山の状況に大きく左右されないという長所があります。反面,1サイクルごとに逆巻きの打ち継ぎ目が発生すること,掘削切羽に近接するため養生の必要があること,コンクリートを逐次供給する必要があることなどの短所があります。

- ロングステップ工法

ロングステップ工法は掘削と覆工を1ロット(20~40m程度)ごとに交互に行う工法で,コンクリートの打設を計画的に行えることや,打ち継ぎ目が少なく坑壁を円滑に仕上げることができる長所があります。通常は鋼製支保工・矢板を施工しますが,安全性の面でショートステップより劣ります。

- 地山補強対策(ロックボルト,薬液注入)

坑道掘削に際し,不安定化しやすい切羽面および切羽周辺地山の安定を図るための手段として,ロックボルトによる補強や薬液注入による強度増強を行います。

- 仮設備計画(給水設備,排水設備,排水処理設備,換気設備,電気設備,給気設備,空調設備,安全設備,坑口設備,巻上設備,コンクリートプラント,火薬取扱所・火工所,掘削土(ズリ)置き場)

施工管理としては,主に以下の項目について行います。

- 支保工,覆工などを構成する各部材の品質管理

- 出来形管理

- 計測(掘削に伴う地山および各支保部材の挙動を把握するための観察・計測)

瑞浪超深地層研究所における実施例2)

瑞浪超深地層研究所の坑道掘削では,主に以下の項目を計画として立案しました。

- 掘削工法,掘削方式,支保工,覆工コンクリート

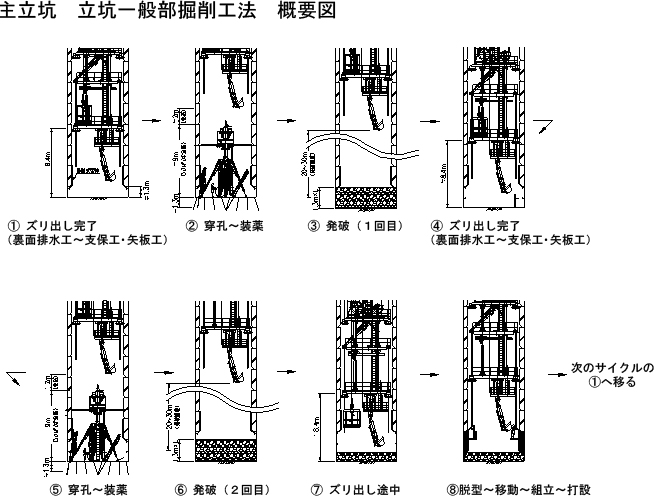

立坑:立坑壁面の露出が少なく,掘削後逐次覆工を行うことができ安定性が高いこと,高所作業がないことから,ショートステップ工法(1発破掘進=1.3m×2ステップ,覆工コンクリート2.6m打設(厚さ40cm),岩盤等級に応じて鋼製支保工(H鋼材):表1)を採用しました。図1に,立坑掘削サイクルの概要を示します。

水平坑道:一般的な小断面トンネルで行われている標準工法の全断面発破工法(岩盤等級に応じて吹付けコンクリート,ロックボルト,鋼製支保工(H鋼材):表2)を採用しました。

| 区分 | 岩盤等級に応じた 支保パターン |

ロックボルト | 鋼製 支保工 |

吹付厚 (cm) |

覆工厚 (cm) |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ (m) |

周方向 (m) |

延長方向 (m) |

|||||

| 一般部 | B | - | - | - | - | - | 40 |

| CH | - | - | - | - | - | 40 | |

| CM | - | - | - | - | - | 40 | |

| CL | - | - | - | H-125 | - | 40 | |

| D | - | - | - | H-125 | - | 40 | |

| 連接部 (下部:拡幅部) |

B | - | - | - | - | 5 | 40 |

| CH | 3.0 | 1.7 | 1.3 | - | 10 | 40 | |

| CM | 3.0 | 1.6 | 1.3 | - | 10 | 40 | |

| CL | 3.0 | 1.1 | 1.3 | H-125 | 15 | 40 | |

| D | 3.0 | 1.1 | 1.3 | H-125 | 15 | 40 | |

| 岩盤等級に応じた 支保パターン |

ロックボルト | 鋼製支保工 | 吹付厚 (cm) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ (m) |

周方向 (m) |

延長方向 (m) |

上半 | 下半 | ||

| B | - | - | - | - | - | 3.0 |

| CH, CM | 1.5 | 3.0 | 1.5 | - | - | 5.0 |

| CL, D | 1.5 | 1.0 | 1.0 | H-100 | H-100 | 10.0 |

- 地山補強対策(ロックボルト,薬液注入)

立坑掘削時に,岩盤等級のCL,Dにおいて岩盤壁面の自立性が悪い範囲や肌落ちが発生する範囲を対象に,シリカレジンを注入材として用いた先受工,地山補強工を地山補強対策として計画しました。

施工管理のうち,掘削に伴う地山および各支保部材の挙動を把握するための観察・計測項目を,地山と支保の安定性に関する計測,地山とトンネルの挙動に関する計測,支保機能に関する計測に区分して表3に示します。

| 分類 | 項目 | |

|---|---|---|

| 地山と支保の安定性に関する計測 | 切羽観察 | 立坑一般部,連接部 |

| 水平坑道 | ||

| 地山とトンネルの挙動に関する計測 | 内空変位測定 | 立坑一般部 |

| 連接部,水平坑道 | ||

| 天端沈下測定(水平坑道のみ実施) | ||

| 地中変位測定 | ||

| 先行変位測定 | ||

| 支保機能に関する計測 | ロックボルト軸力測定 | |

| 吹付けコンクリート応力測定 | ||

| 鋼製支保工応力測定 | ||

| 覆工応力測定 | ||

参考文献

- トンネル工学委員会 (2016): トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔山岳工法編〕・同解説,土木学会, 419p.

- 建設部,東濃地科学センター,幌延深地層研究センター (2016): 研究坑道掘削工事成果資料,日本原子力研究開発機構,JAEA-Technology 2015-034,411p.