2_1_1 坑道レイアウトの設計技術と変遷

達成目標

研究計画に求められている成果を得るために,坑道の中で実施する調査研究 項目や成果を出す時期,そして様々な制約条件を考慮したうえで,研究坑道のレイアウトや坑道の大きさなどを決定することを目標とします。

方法・ノウハウ

坑道レイアウトの設計は,地山条件(地形,地質),立地条件(周辺環境)1),事業内容,使用する資機材,入坑者の対象範囲などの項目を考慮して検討します。なお,以下の「瑞浪超深地層研究所における実施例」のとおり,基本条件を踏襲しつつ,事業内容の変更に応じて,レイアウトを最適なものに変更する必要があります。

瑞浪超深地層研究所における実施例

① 基本的な考え方2)

瑞浪超深地層研究所は,当初,深度1,000mにおよぶ地下の岩盤に研究のための坑道を掘削する計画であり,1994年6月に原子力委員会が示した「原子力の研究,開発および利用に関する長期計画」においては,瑞浪と幌延の地下の研究所を指す「深地層の研究施設」を,「学術的研究の場」,「国民の地層処分に関する研究開発の理解を深める場としての意義を有する」と位置づけています。

瑞浪超深地層研究所の施設建設の基本的な考え方として,以下の4項目があげられています。

- 深度1,000mという超大深度の研究施設

- 最先端の研究を行う施設

- 周辺環境と調和のとれた施設

- 安全な開かれた施設

これらの基本的な考え方をもつ研究施設を設計することは,施工,維持管理などの一連の過程を通じて,地質環境の変動幅や実施する調査研究に対応可能な設計および施工計画を策定することが可能であることを例示し,実際に深地層の研究施設が建設可能であることを示すことなどが重要な研究課題の1つ(深地層の工学技術の基礎に関する研究)とされています。

② 基本条件

(1) 立地条件

瑞浪超深地層研究所の研究坑道を設置する予定の場所は,瑞浪市明世町戸狩のインターガーデン用地内に造成された瑞浪市有地(第2ステージ)です。標高は200~205m,敷地面積は約1.2haであり,幅6mの市道に接しています。国道19号から当用地に至るルートには,市民公園やサイエンスワールドなどの施設があり,学童を含む一般市民が多く訪れることを考慮する必要があります。

(2) 研究内容

第2段階(研究坑道の掘削を伴う研究段階)における研究は,地表から掘削したボーリング孔 におけるモニタリングと坑道からの調査に大別することができます。後者の坑道からの調査については,坑道掘削の施工との調整が必要となります。

第3段階(研究坑道を利用した研究段階)における研究は,大部分が坑道内で実施されます。想定される各分野の調査研究項目が適切な範囲で実施できるように,水平坑道を展開する必要があります。

(3) 搬入する資機材

立坑や水平坑道の寸法は,掘削作業の効率性や経済性,搬入する資機材,研究のためのスペースなどを考慮して決定する必要があります。立坑には,水平坑道の展開や研究のために大型重機や試錐機を搬入することになります。これらの機器が分割されてスカフォード(立坑内に設置される昇降式の足場)の開口部分を通過できること,あるいは,開口部分を通過できる機材の選択が立坑の設計上重要になります。水平坑道についても立坑と同様ですが,釜石鉱山や東濃鉱山における調査・研究の経験では,3m程度の坑道径があれば掘削や研究に支障はないと考えられます。

(4) 入坑者

坑道掘削中の入坑者は,工事請負業者の作業員,機構をはじめとする大学や関係機関などの研究者および一般の見学者などが想定されます。研究者や一般見学者は工事請負業者の安全監理体制のもとで,原則として工事工程を変更しないという条件で受け入れます。

③ レイアウトの変遷

(1) 正馬様用地2), 3)および市有地2)のレイアウト:

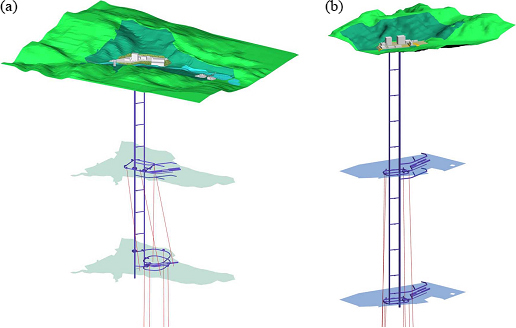

正馬様用地における施設計画では,超深地層研究所計画において実施すべき調査研究項目を網羅的に設定するとともに,既存のボーリング孔や正馬様用地内で掘削した4本の深層ボーリング孔のデータを参照して複数のレイアウトを検討しました。地下へのアクセス方式として立坑方式と斜坑方式を比較した結果,コストや工期,必要とする用地の広さなどにおいてメリットがある立坑方式を採用しました。また,第3段階の研究内容を想定し,2本の円形立坑と複数深度での水平坑道を計画し,図1(a)に示すような基本レイアウトとしました。また,地上からの地質環境調査の研究成果を踏まえ,例えば,土岐花崗岩中の割れ目頻度の異なる領域や岩相の異なる場で研究の場を確保するとともに,月吉断層を立坑で貫く前にスパイラル坑道で迂回して最深ステージを掘削し,水理学的に乱されていない状態における調査研究を実施したのちに,断層を貫くこととしました(図1(a))。

市有地においては,正馬様用地におけるレイアウト案を踏襲し,地質環境の異なる2つの領域において調査・研究の場を確保するため,坑道を利用した調査・研究を実施する2つの水平坑道群(中間ステージおよび最深ステージ)を設けるとともに,深度1,000mの地下深部へアクセスするための主立坑および換気立坑を設け,深度約100mごとに主立坑と換気立坑をつなぐ水平坑道(予備ステージ)を掘削することにしました。このように,中間ステージと最深ステージにおいて調査・研究を繰り返し行うことにより,中間ステージにおいて適用した調査・解析・評価技術や工学技術などを,最深ステージの開始までに評価および改良することができ,それらの技術の高度化を図ることが可能なレイアウトとしました(図1(b))。

図1 研究坑道レイアウトの例

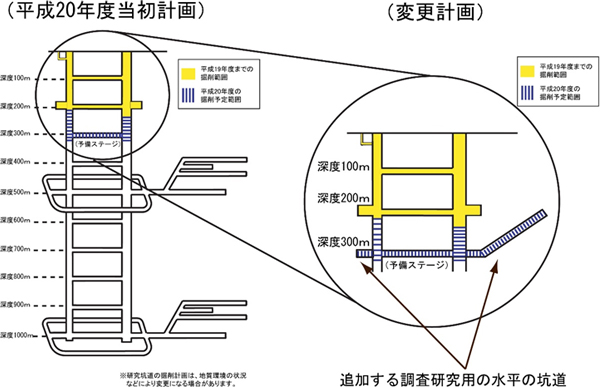

(2) 深度300m調査研究用水平坑道レイアウトの一部変更3):

平成20年4月に改定された国の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」では,「研究施設や研究開発の内容の積極的な公開などを通じて,特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民との相互理解促進に貢献していくことが重要」と明記されました。

それまでの瑞浪超深地層研究所における調査研究により得られた地質環境情報などから,深度300mは,調査研究の対象となる結晶質岩中に位置していること,深部と異なる地質条件(割れ目が多く湧水の可能性がある)を有していることがわかりました。この深度で調査研究を実施することにより,深部での調査研究の成果とあわせ,技術の高度化が可能となるとともに,上記の基本方針にあるように,水平坑道を利用した研究の場を早期に確保し公開することにより国民との相互理解の促進に一層貢献できることから,平成20年度の研究坑道掘削は,当初,深度300m程度まで主立坑と換気立坑の掘削および深度300mに主立坑と換気立坑をつなぐ水平坑道(予備ステージ)の掘削を行う計画でしたが,これに加えて,深度300mに調査研究用の水平坑道を整備することとしました(図2)。

(3) 深度500mまでの施設計画の変更4):

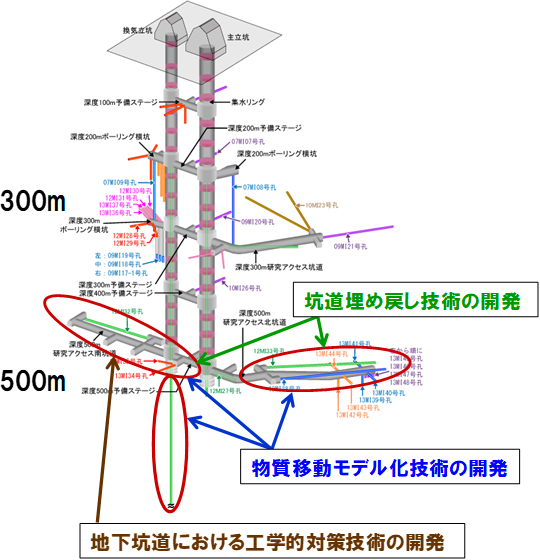

平成25年に策定された「日本原子力研究開発機構の改革計画」に基づき,今後の課題の網羅的抽出と必要性の確認,国における最新の議論の考慮事項の確認,地層処分基盤研究開発に関する全体計画(平成25年度~平成29年度)に示された課題などとの比較による確認が行われ,今後,超深地層研究計画で実施すべき必須の課題が抽出されました。抽出された3つの必須の課題は以下になります。

- ① 地下坑道における工学的対策技術の開発(大規模湧水に対するウォータータイトグラウト技術,地下水管理技術)

- ② 物質移動モデル化技術の開発(長期的な変遷を含めた地下深部におけるわが国固有の亀裂ネットワーク中の地下水流動・物質移動に関する試験およびモデル化技術)

- ③ 坑道埋め戻し技術の開発(坑道閉鎖に伴う環境回復試験技術,長期モニタリング技術など)

これまでの研究成果から,深度500mまで展開した坑道に,大規模湧水箇所や特性の異なる割れ目が分布する領域の存在を確認していており,図3に示す場で必須の課題に取り組むことが可能であることが確認されました。

参考文献

- トンネル工学委員会 (2016): トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔山岳工法編〕・同解説,土木学会, 419p.

- 東濃地科学センター (2002): 平成14年度地層科学研究情報・意見交換会-要旨集-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7410 2002-006,42p.

- 東濃地科学センター (2008): 東濃地科学センター 平成19年度事業報告および平成20年度事業計画の概要(変更計画),瑞浪超深地層研究所 平成20年度事業計画の一部変更について,2021年9月9日閲覧.

https://www.jaea.go.jp/04/tono/information/jigyou/080828/h20_1.pdf - 濱克宏,岩月輝希,松井裕哉,見掛信一郎,笹尾英嗣,大澤英昭 (2016): 超深地層研究所計画における調査研究計画-第3期中長期計画における調査研究-,JAEA-Review 2016-004,38p.