2_1_8 排水管理技術

達成目標

トンネルや地下施設の建設および施設の運用においては,地下の施設内への地下水の湧出(湧水)が予想されます。湧水は一般には河川などへ排水されますが,湧水に重金属などが含まれる場合には,水質汚濁防止法に定められた排水基準を満たすように処理する必要があります(場合によっては,排出先の公共用水域における環境基本法に定められた環境基準を満たすことを求められることもあります)。このため,湧水に重金属などが含まれる場合には排水基準(もしくは環境基準)を満たしつつ,効率的かつ経済的に排水処理を行うことを目標とします。

方法・ノウハウ

① 事前に取得すべき情報:

排水処理方法の検討のためには,排水基準や環境基準に該当する重金属などが湧水の中に含まれる量を把握する必要があります。一般的に,排水基準は工場などの事業所から公共用水域(河川,湖沼,海域など)へ排出する排水の水質に対する基準で,環境基準は公共用水域の水質の基準のことを言います。例えば瑞浪超深地層研究所では,コンクリートの製造に関する施設が水質汚濁防止法に基づく特定施設に該当することから,研究所からの排水の水質は排水基準で,排水先の河川水の水質は環境基準で管理しました。

一方で,排水基準は原則として環境基準の10倍の濃度が設定されていますが,これは排水が公共用水域,例えば河川へ排出される場合,そこを流れる河川水によって,排水が約10倍程度には希釈されると想定された結果です1)。このため,排出先の河川の流量が排水量に比べて少ない場合は,排水基準を満たしていても環境基準を超過してしまうことがあり,排水の水質が環境基準を満たすようになるまで排水処理を行うことが求められる可能性があります。

以上のことを踏まえると,排水処理の検討にあたって,事前に取得すべき(最低限の)情報として以下の項目が挙げられます。

- 湧水の水質(含有成分とその濃度)

- 想定される排水量

- 排出先の河川の流量と水質(季節変化などの変動を含む)

具体的には,坑道からの湧水量の予測(1_11_6)や排出先河川の流量観測に加え,地下施設の建設前にパイロットボーリングを掘削して地下深部の地下水の水質を把握し(1_10_4),これらの結果に基づいて,排水処理を行う成分と,どの程度の濃度低減を図るかを決定します。

② 処理技術の情報収集:

排水処理については,国内においてもすでに多くの事例があり,学会誌や学会講演要旨として公表されているものが多くあります。また,それらはウェブサイトで公開されているものも多いので,学会誌などを対象として文献調査や,インターネット検索によって情報を収集できます(ふっ素を対象とした情報収集の結果の一例を表1に示します)

③ 排水処理方法の決定:

排水処理を行う際には,対象とする成分,処理前の濃度と処理後の濃度,処理量を決定する必要があります。その上で,コストも勘案して適切な処理方法を決定します。

例えば,吸着法の多くは一般に環境基準を満足できる濃度(低濃度)まで処理可能ですが,吸着材は高価であり,かつ処理前の水が高濃度の場合は少量の処理で吸着限界に達して破過してしまうため,高濃度の排水処理には不向きです。一方,凝集沈殿法は比較的廉価であり,高濃度処理に対しての適用性が高いです。ただし,処理水の濃度を環境基準未満のような低濃度まで処理することが難しく,また,処理可能な場合でも除去量が小さい割に汚泥発生量が多量になることがあり,低濃度処理に適しているとは言い難いという特徴があります。このため,大量の排水を環境基準値などの低濃度まで水処理する際は,例えば,第1段階として凝集沈殿法により高濃度処理を行い,そのあとに吸着法によって低濃度処理を行うという2段階に分けた処理も考えられます。

このように,対象成分や処理後の濃度によって適切な処理法が変わります。排水処理に係る注意点を以下にまとめます。

- 重金属などの種類により処理方法が異なる。

- 凝集沈殿法や吸着法の種類も多数あり,処理能力なども異なる。

- 凝集沈殿法,吸着法以外の処理方法もある。また,処理方法の呼称や分類の仕方が複数ある。

また,工場排水や土木工事で発生する排水は,基本的に排水基準まで処理すれば良く,環境基準まで処理可能か否かを公表している事例は少ないということにも注意が必要です。

瑞浪超深地層研究所における実施例2)

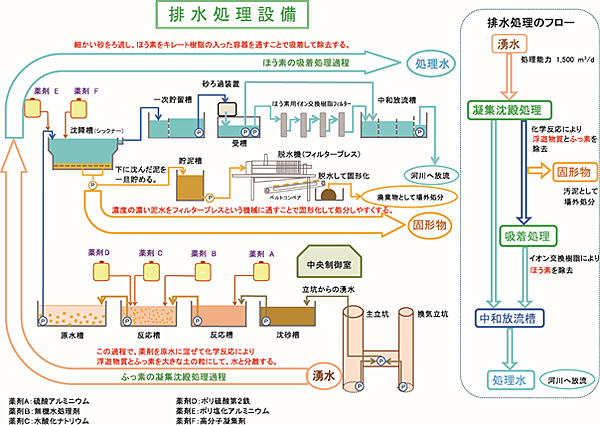

瑞浪超深地層研究所においては,2003年より研究坑道の掘削工事を行い,工事に伴って発生する坑道内の湧水をポンプで地上に汲み上げ,コンクリートプラントからの排水と合わせて排水処理設備において処理を行い,排水基準を満たしていることを確認したうえで狭間川に排水していました。しかし,2005年7月に採取した狭間川の河川水の水質分析結果のうち,ふっ素およびほう素の濃度が環境基準を超過していたことが10月に判明しました(1_10_4)。そのため,関係自治体と協議が行われ,排水を停止したうえで,岐阜県および瑞浪市と「瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定書」を締結し,この協定書に基づく「環境保全に関する基準書」で定められた管理目標値(ふっ素:0.8mg/L,ほう素:1mg/L)に適合するように処理するため,排水処理設備にふっ素およびほう素を除去するための設備を増設しました(設備の概要は図1を参照)。

狭間川において環境基準を超過した理由として,湧水の水質と,河川流量と研究所からの排水量の関係の2点が要因と考えられました。立坑内の湧水や立坑付近の地上から掘削したボーリング孔の地下水の水質分析結果からは,湧水中のふっ素およびホウ素の濃度は,立坑の掘削開始当初は環境基準より低かったものの,深部地下水にはこれらの元素が多く含まれており,そのまま河川に排水すると環境基準を超過してしまうことがわかりました。また,定期的に実施していた狭間川の河川流量の観測結果からは,狭間川の流量が季節変動をしており,河川流量に対して研究所からの排水量が多い時期がある事がわかりました。

瑞浪超深地層研究所でのふっ素,ほう素の処理方法は以下のとおりです。

ふっ素の処理としては凝集沈殿処理を採用しており,薬剤を添加して難溶性のふっ化化合物を生成・沈殿(凝集沈殿)させることにより排水から取り除き,ふっ素の濃度を低減させます。添加する薬剤のうち無機水処理剤には,カルシウム,マグネシウムなどの成分が含まれており,粒子の荷電中和や難溶性塩の吸着粗大化,沈降分離効率の向上などの効果があります。この薬剤とふっ素が反応することによりふっ化化合物が生成されて沈殿することで除去されます。

ほう素の処理としては吸着法(イオン交換処理)を採用しており,イオン交換樹脂(N-メチルグルカミンを官能基とするスチレン系マクロポーラス型キレート樹脂)に通水することにより,これにほう素を吸着させて除去しました。

排水処理設備設置直後は処理対象の全量をイオン交換樹脂に通水してほう素の濃度を低減させていましたが,室内実験結果をもとに処理量を徐々に減らし,研究坑道掘削終了時点では全量の約5割の処理を行うことでほう素処理の効率化を図りました。吸着されたほう素は,酸で離脱した後にほう素原料として再利用され,同様にイオン交換樹脂も繰り返し利用しました。

| 分類番号 | 処理技街の区分(文献番号) | 処理技術の内容 | 処理能力 | 概略のコスト | 拡張性および適用性 | 環境基準までの除去 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原水濃度 | 処理水濃度 | |||||||

| ① | A | 凝集沈殿法3-6) | カルシウムとの反応工程において,結晶核生成の促進効果を有する特殊な粒状担体(蛍石を主成分とする粒径0.2-0.4mmの砂状物質)を分散・共存させ,ふっ素処理性を向上させる。 (環境省2011年実証試験) |

35~51mg/L |

平均8.1mg/L未満 【条件】

(環境省2011年実証訳験結果) |

【条件】

|

|

× |

| B | 凝果沈殿法5) | カルシウムとふっ索を高度に不溶化させる不溶化剤を添加することにより,CaF2にならずに残存したふっ素を固定化させる。 一次処理のみで排水基準を達成。 |

20~5.000mg/L程度 |

8mg/L以下保証 |

- |

|

||

| ② | A | 凝集沈殿法(汚泥循環)7), 8) | CaF2法で発生した沈殿槽の汚泥を一部反応槽に返送し,カルシウムイオンを汚泥表面に吸着させた後,原水と混合するとそのカルシウムイオンとふっ素イオンが反応してCaF2 ,が生成される。 汚泥の表面二次元反応のため,汚泥濃度が上昇。汚泥を返送する際に硫酸を添加することにより,汚泥の結品化の進行および粒径を増大させて,沈降速度が早くなる。省スペース。 |

20,200mg/L |

約10mg/L |

- |

|

× |

| B | 凝集沈殿法(汚泥循環)3), 4), 9) | アルミニウム法で,発生した汚泥を沈殿楢から引き抜き,酸を加えてふっ素を溶出させ汚泥を再活性化させる。再活性化した汚泥は処理工程で再利用し,汚泥発生量を大幅に削減する。再活性化時に発生するふっ素濃縮水はカルシウム処理工程で処理する。 | 40mg/L以下 |

2~5mg/L |

【条件】

|

|

× | |

| ③ | 共沈法+汚泥循環10) | Mg-Al系層状複水酸化物の一福であり,陰イオンを吸着する能力があるLDH(Layered Double Hydroxides:層状複水酸化物)と,中和剤としてMgOを使用することで高密度の沈殿物(汚泥〉とし,汚泥循環も適用することで,LOH結品の生成と沈降・脱水性に優れた処理法を考案。 環境基準までの除去が可能。 ※LDH:Ⅰ価とⅡ価の金属イオンの水酸化物より成る八面体基本層と中間層(陰イオン層と層間水)が交互に積層した構造を持つ化合物であり,結晶子サイズを10nm程度に調整することによって,陰イオン吸着性能を大きく向上させたものである。 |

20mg/L |

0.8mg/L以下 |

- |

電子デパイス工場にて処理量2m³/h規桟パイロットプラントによる連続実証試験を実施。 |

〇 | |

3.7mg/L |

0.4mg/L |

|||||||

| ④ | 吸着法11) | 高い陰イオン吸着能を有するハイドロタルサイト(Mg6Al2(OH)16・CO3・4H2O)を主成分とする処理剤を添加する。イオン交換反応により排水中のハロゲンイオン(主としてふっ素),リン酸イオン,硝酸イオンを除去可能。 |

16~21mg/L |

0.5~5.3mg/L |

- | 経済的な運転のためには,pH調整や反応時間の適正化,反応後の汚泥循環の検討が必要。 | 〇 | |

| 吸着法12), 13) | 含水酸化セリウムを用いた球状の吸着剤。酸性域(pH3~3.5)においてふっ素を吸着する。アルカリ性域にて脱着し,何度でも使用することができる。 吸着性能はキレート樹脂の2~3倍。環境基準までの除去が可能。 |

5~30mg/L以下 |

0.8mg/L以下可能 |

鉄系化合物処理との比較:1/1.9 【条件】

|

リンやアルミニウムイオンはふっ素吸着の妨害物質となるため,事前に除去が必要。 pH依存性が緩やかな水酸化ジルコニウムを担持した吸着剤もある。 |

〇 | ||

| 吸着法14) | 希土類元素と珪藻土を混合し成形された粒子であり,珪藻土の親水性を利用して吸着剤へ吸着質を吸い込み,希土類化合物と反応することで固定化される。 (環境省2006年実証試験技術) |

48~51mg/L |

2.3mg/L 【条件】

|

【条件】

|

- | × | ||

| 吸着法15) | 貝殻処理材を用いた吸着 (貝殻の種類などの記載なし ) (環墳省2009年実証試験技術) |

32.1~38.4mg/L |

<0.5~2.1mg/L 【処理目標】 8mg/L以下まで除去 |

イニシャルコスト:19,500,000円 【条件】

|

- | × | ||

| 吸着法16) | ホタテ貝粉末およびリン酸ジルコニウムの微細結晶を含む吸着剤を用いてふっ素を初期濃度の半分以下まで除去する。 ホタテ貝殻粉末(粒径0.2mm以下)を投入して,原水のpHを1.3から5.2まで上昇させた上で,リン酸ジルコニウムの微細結晶を投入してふっ素を結晶表面に固定化させる。 (環境省2012年実証試験技術) |

33~35 mg/L (温泉排水) |

平均14.1mg/L未満 【条件】

【処理目標】

|

イニシャルコスト:30,000,000円 【条件】

|

- | × | ||

参考文献

- 環境省 (2007): 資料1-4 排出基準と環境基準の関係,効果的な公害防止取組促進方策検討会(第2回)配付資料,https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/mat01_4.pdf(2021年9月13日アクセス確認)

- 弥富洋介,見掛信一郎,松井裕哉 (2018): 地下水管理技術の開発 報告書,日本原子力研究開発機構,JAEA-Review 2018-004,42p.

- 和田祐司 (2010): 排水中ホウ素・フッ素の法規制・除去・処理技術,化学装置,vol.52,no.8,pp.68-79.

- 和田祐司 (2002): フッ素含有排水の高度処理法,科学と工業,vol.76,no.11,pp.557-564.

- NEC ファシリティーズ: フッ素排水処理システム,http://www.necf.jp/solution-service/eco/01-2.html(参照:2021年10月14日).

- 環境省 (2012): 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 温泉排水処理技術に関する開発普及等調査,平成23年度 温泉排水処理実証試験報告書, http://www.env.go.jp/water/onsen-haisui/tech/rep_h23.pdf(参照:2021年10月14日).

- 林一樹 (2005): 半導体工業における純水の役割とその廃液処理技術,Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan,vol.12,no.319,pp.559-564.

- 栗田工業株式会社:自動アルカリ汚泥循環処理による汚泥減容化技術 KHDS®5, http://www.kurita.co.jp/products/khds.html(参照:2021年10月14日).

- 朝田裕之,恵藤良弘 (2000): フッ素とホウ素の処理技術,環境技術,vol.29,No.4,pp.283-289.

- 二瓶智也,林浩志,山崎淳司,所千晴 (2013): MgOを中和剤とする層状複水酸化物の生成反応とフッ素排水処理法への応用,資源と素材,vol.129,no.4,pp.132-137.

- 廣木功実,三上八州家,渡辺大晃 (2004): ハロゲンキラーによる排水中のF,B の除去, 表面技術, vol.55 no.8,pp.526-528.

- 伊藤晴彦 (2006): セリウム,ジルコニュウム系吸着剤の特性とその活用事例,日本イオン交換学会 セミナー -過去の要旨-,第19回イオン交換セミナー「イオン交換技術の新たな展開」要旨集,pp.17-24.

- 株式会社日本海水: 環境商品 リードシリーズ フッ素用吸着剤(READ-F,READ-F(HG),READ-F(PG)), http://www.nihonkaisui.co.jp/products/environment_product?tid=reads&sid=2#tab_ reads(参照:2021年10月14日).

- 環境省 (2006): 環境技術実証事業 排水処理(非金属元素排水処理技術分野) 平成18年度 [PDF] 一括版_1.0MB,[環境技術実証モデル事業]平成18年度実証試験結果報告書の概要 非金属元素排水処理技術分野(ほう素等排水処理技術),http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/list/h18/02_hp.pdf(参照:2021年10月14日).

- 環境省 (2009): 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 温泉排水処理技術に関する開発普及等調査,平成21年度温泉排水処理技術開発普及等調査検討 報告書,15p. http://www.env.go.jp/water/onsen-haisui/tech/rep_h21.pdf(参照:2021年10月14日)

- 環境省 (2012): 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 温泉排水処理技術に関する開発普及等調査,平成24年度温泉排水処理技術開発普及等調査実証試験報告書,37p. http://www.env.go.jp/water/onsen-haisui/tech/rep_h24.pdf(参照:2021年10月14日)