1_10_1 浅層ボーリングによる基盤岩被覆層の調査

達成目標

ローカルスケール領域における調査およびサイトスケール領域における既存情報と地表地質調査および地上物理探査に基づく調査・解析評価では,地下の地質・地質構造の不確実性の低減や(1_6_1),クリギングで補完した水質データの不在領域の確認(1_6_6)などの課題が残っています。そのため,浅層ボーリング調査では,研究所用地周辺の地下浅部の地質学的特性,水理特性および地球化学特性の詳細なデータの取得と地下施設の建設前の初期値の取得を目標とします。

方法・ノウハウ

①浅層ボーリング調査の目的:

- サイトスケール領域における地表地質調査および地上物理探査に基づいて推定された地下の地質・地質構造(1_9_1)や,地下水流動に影響を及ぼすと推定される断層などの地質構造の存在(1_9_4)を実際に把握し,その分布・形状や水理特性に関するデータを取得します。

- 地下施設の閉鎖後における地質環境の回復を推測するためには,地下施設の建設に伴う水圧・水質の変化を把握することが重要となります。そのため,地下施設の建設前に地下水の水圧・水質の初期値を取得するとともに,その長期モニタリングを開始します。

- サイトスケール領域全体の地下水流動の把握のためには被覆層の地下水の水圧などのデータが必要になりますが,深層ボーリング孔掘削では被覆層である堆積岩部には保孔のためケーシングを挿入することが多いため,被覆層の地下水モニタリングには浅層ボーリング孔が適しています。

②ボーリング地点の選定:

ボーリングの掘削地点は,上記の目的を達することを前提に,予算や工程を勘案して決定することが重要です。考慮すべきポイントとしては,地下水流動方向の上流側・下流側のデータ,地表からの調査で推定された断層の幾何形状・水理特性に関するデータ,地下水流動に影響すると考えられる地質・地質構造に関するデータなどを取得できることが挙げられます。

③調査内容:

ローカルスケール領域におけるボーリング調査(1_5)と同様に,地質調査,孔壁画像調査,物理検層(1_12_4),流体検層(1_12_5),水理試験(1_12_6),地下水の採水・分析(1_12_7)といった調査を実施します。

④地下水モニタリング:

地質調査や水理試験の結果を踏まえて観測区間を決定し,水圧・水質モニタリング装置を設置して地下水モニタリングを開始します(1_12_8)。

東濃地域における実施例

東濃地域においては,新たに4本の浅層ボーリングを掘削し上記の調査を実施するとともに,既存のボーリング孔であるDH-2号孔においても同様の調査を行いました。

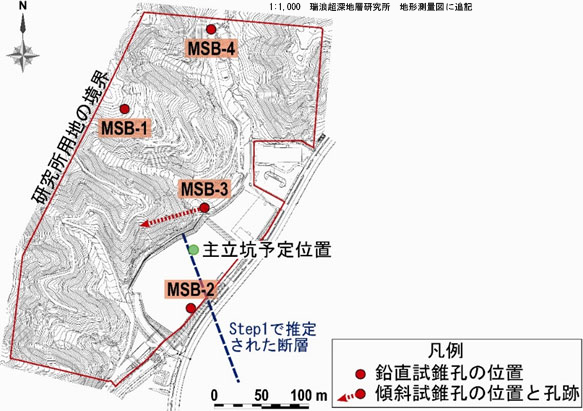

- これまでの調査・解析で推定された大局的な地下水流動系の上流側(図1のMSB-4)と下流側(図1のMSB-2),領域内に想定される月吉チャンネルの堆積岩/花崗岩不整合部の深度を確認する地点(図1のMSB-1),高角傾斜の北北西走向の断層分布を確認するために斜孔を掘削できる地点(図1のMSB-3)に配置しました。目的とするデータを得ることを念頭に,ボーリング孔の掘削長を99~201mとしました1)。

- 北北西走向の断層の地下における分布を確認するとともに,断層には,地表地質調査の結果と同様に断層ガウジや断層角礫が認められることがわかりました1)。

- コア観察や孔壁観察の結果,堆積岩の分布精度を向上することができました。また,花崗岩の風化部は,花崗岩の地表面の形状とよい相関が認められました2)。これらの地質調査の結果に基づき,各孔の地質柱状図を作成しました1), 3), 4)。

- 花崗岩の上部割れ目帯の中に推定された,低角度の割れ目が集中している領域(低角度を有する割れ目の集中帯,1_9_2)について,マルチオフセットVSP探査の結果3)(1_12_2)や物理検層記録から求めた合成地震記録を組み合わせて解釈することで,空間的に広く存在する可能性が示されました2)。また,流体検層の結果(1_12_5)から,この区間が高透水性を示し,地下水の流出入箇所として機能していることがわかりました3), 5)。

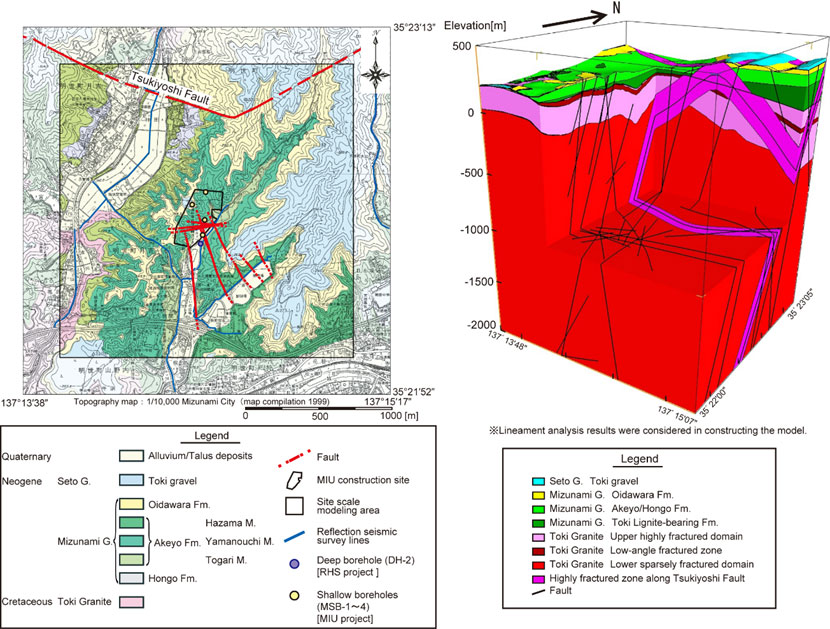

- 上記の結果が,地質構造モデルの更新(1_7のステップ2)に有効な情報として反映されました2)(図2)。

参考文献

- Kumazaki, N., Ikeda, K., Goto, J., Mukai, K., Iwatsuki, T. and Furue, R. (2003): Synthesis of the Shallow Borehole Investigations at the MIU Construction Site, Japan Nuclear Cycle Development Institute, JNC TN7400 2003-005, 112p.

- 松岡稔幸,熊崎直樹,三枝博光,佐々木圭一,遠藤令誕,天野健治 (2005): 繰り返しアプローチに基づく地質構造のモデル化,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-007,99p.

- 核燃料サイクル開発機構 (2003): 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発 -平成14年度報告-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN1400 2003-004,300p.

- 持田裕之 (2004): 瑞浪超深地層研究所用地のボーリングを利用した瑞浪層群地質層序の検討結果速報,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7420 2004-003,40p.

- 天野健治,岩月輝希,上原大二郎,佐々木圭一,竹内真司,中間茂雄 (2003): 広域地下水流動研究 年度報告書(平成14年度),核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2003-002,40p.

- 三枝博光,瀬野康弘,中間茂雄,鶴田忠彦,岩月輝希,天野健治,竹内竜史,松岡稔幸,尾上博則,水野崇,大山卓也,濱克宏,佐藤稔紀,久慈雅栄,黒田英高,仙波毅,内田雅大,杉原弘造,坂巻昌工 (2007): 超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階(第1段階)研究成果報告書,JAEA-Research 2007-043,337p.