廃止措置への応用として、原子炉施設の解体に使用するレーザー切断技術、構造物表面に着した放射性物質を除去するレーザー除染技術に係る研究開発を行っています。

ここでは、以下の内容をご紹介します。

I.廃止措置へのレーザー技術の応用

レーザー切断は、光ファイバーにより切断箇所までレーザービームを導くことができ、非接触・短時間で施工できることから、原子炉施設の機器・配管など構造物の解体に適しています。当センターでは10kWのファイバーレーザーを配備し、ビームスイッチャーを経由して、下記の切断用レーザー照射ヘッドと、後述するガルバノスキャナー(図II-1)を使用できる実験装置を構築しています。

図I-1 レーザー切断実験装置

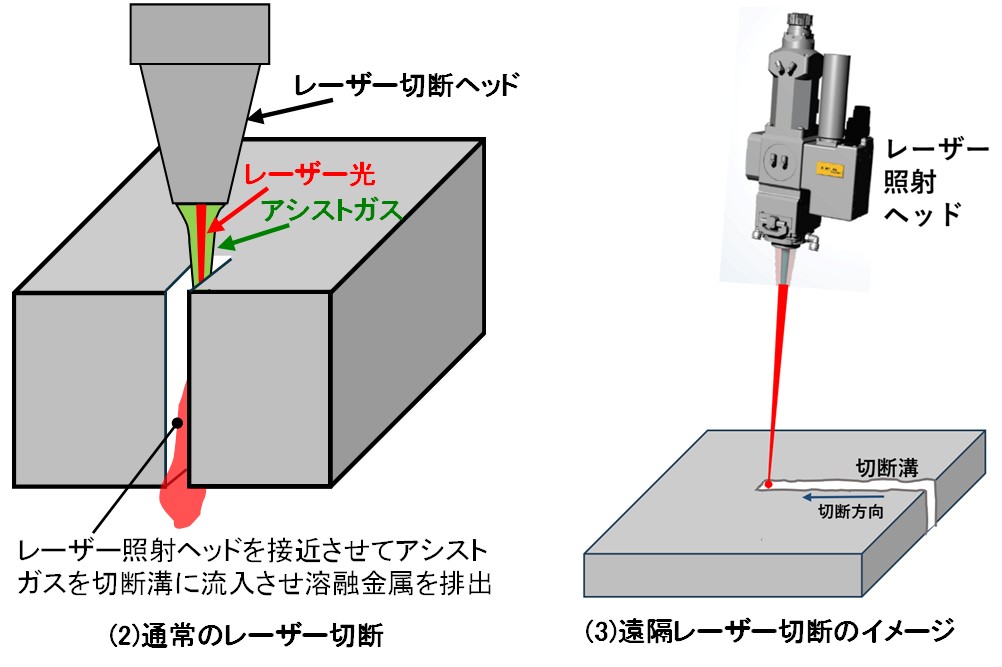

通常のレーザー切断では切断用照射ヘッドを用いてレーザービームにより金属を溶融させ、アシストガスを併用して溶融金属を切断溝から排出しながら切断します(図I-2(2))。このため、レーザー切断ヘッドを切断対象まで近接させて、ガスを切断溝に効率よく流入させています。しかし、図I-2(1)の写真に示すように、廃止措置現場では容器や配管など多種多様な形状の構造物が複雑に配置されており、また、狭隘部も多くレーザー照射ヘッドのアクセスが困難な場合もあります。

そこで、レーザー照射ヘッドを切断対象から一定の距離をおいた遠隔でのレーザー切断が有用と考えられ、図I-2(3)に示すような、リモート切断技術開発を行う予定としています。遠隔レーザー切断では切断溝へのアシストガス流入による溶融金属の排出効果が十分に期待できないこと、もしくはアシストガスを使用しない切断方法が想定されることから、ビームプロファイル、レーザー出力、掃引速度、ビーム孔径を工夫した新たな切断方法の研究を目指しています。

図I-2 遠隔レーザー切断

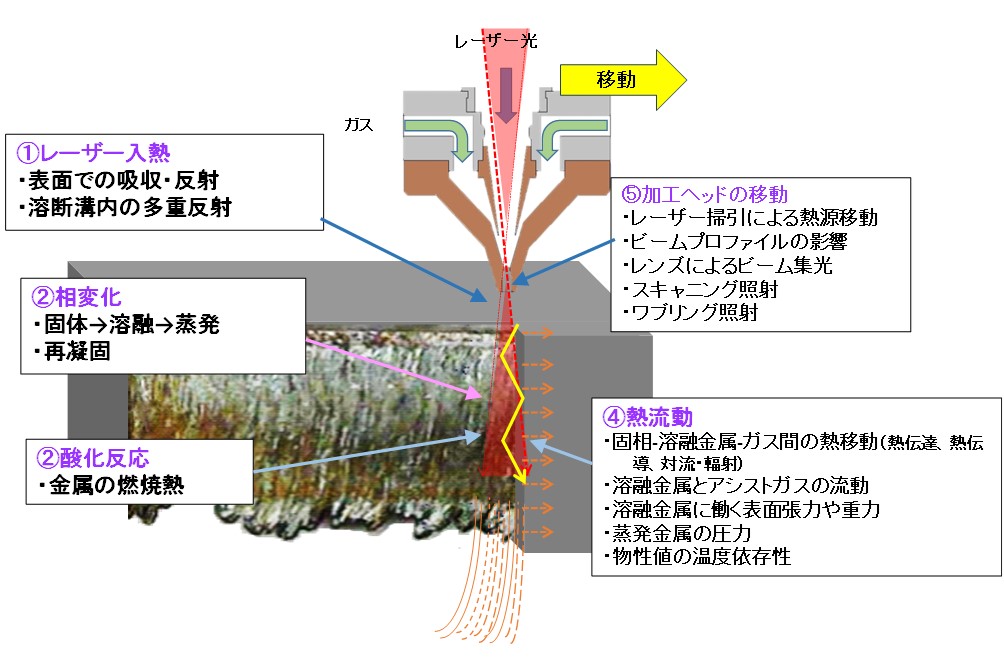

レーザー切断やレーザー除染などを評価するために、2020年度から当センターでは3次元非定常レーザー熱的加工解析コードの開発・整備も併せて実施しています。特にレーザー切断は、図 I-3(1)に示すように、下記の多数の物理現象が同時並行で進行する非常に複雑な事象です。

- レーザーの表面吸収と反射、切断溝内での多重反射

- 金属内の熱伝導、溶融、溶融金属の流動と再凝固、熱伝達、輻射

- ガス流動

- 金属蒸発とその蒸気反力

- 重力や溶融金属の表面張力の影響

- 温度変化に伴う金属物性値の変化

- 金属の燃焼熱

- レーザーリニア照射、スキャニング照射、ワブリング照射

- ビームフォーカシングの影響

これらの物理モデルや機能を解析コードに組み込み、計算機を用いて現象を解明・理解すると共に、最適なレーザー照射条件(レーザー出力、ビームプロファイル、ビーム径、掃引速度など)策定に役立てることを目指しています。

以降のページでは、それぞれの研究における本解析コードの活用例を紹介します。今後、実験と比較するなどしてコードを引き続き高度化し、適用性を評価する予定です。

図I-3(2)の動画は、レーザー切断の2つの解析例です。左の動画(a)は、十分なレーザー強度とアシストガス流量のため、構造物が完全に切断されています。一方、右の動画(b)はアシストガス流量が不足しているため、溶融金属が切断溝から排出されず、固相部にレーザーが照射されないので完全には切断されていません。図(b)の左はレーザーの掃引方向に対して鉛直方向から見た2次元断面、また図(b)の右は切断面に対して鉛直方向から見た2次元断面での表示です。

この様に本解析コードを使用することで、実験では観察困難な切断中の切断溝内部の様子を把握することもできます。

図I-3(2) レーザー切断解析例

図I-3(3)はキーホール解析例です。高いパワー密度のレーザーを金属表面に照射すると、温度が上昇し、溶融、蒸発のプロセスが急速に進展します。金属蒸気の圧力(反力)によって表面の溶融金属が蒸発・噴出すると共に、孔状のくぼみが金属内部に発達していきます。図I-3(3)の3つの動画は、左から温度分布、流体率(Volume of fluid)、及び液相界面でのレーザーエネルギー吸収率を示しています。

レーザー照射時の金属蒸気の圧力は切断性能にも影響するため、キーホール解析は切断性能を評価する重要な要素です。今後、キーホール形成試験を行い、その深さ測定や高速度カメラ観察によりこの解析の妥当性について評価する予定です。

図I-3(3) キーホール解析例(動画)

当センターでは原子炉施設の廃止措置のためのレーザー除染技術の研究を行っています。原子炉の廃止措置において、放射性廃棄物を除染し放射性廃棄物量を減らすことで処理費用を大幅に下げる事が可能になります。一般的に用いられている機械的、化学的除染方法では、作業者が放射線に被ばくするリスクがあり、また多量の二次廃棄物が発生するという問題があります。それに対し、レーザー技術を使用した除染方法は、遠隔作業が可能であり、作業者の被ばくを減らすことができます。また、この除染方法は非接触除染であるため二次廃棄物の発生を大幅に削減することも可能です。

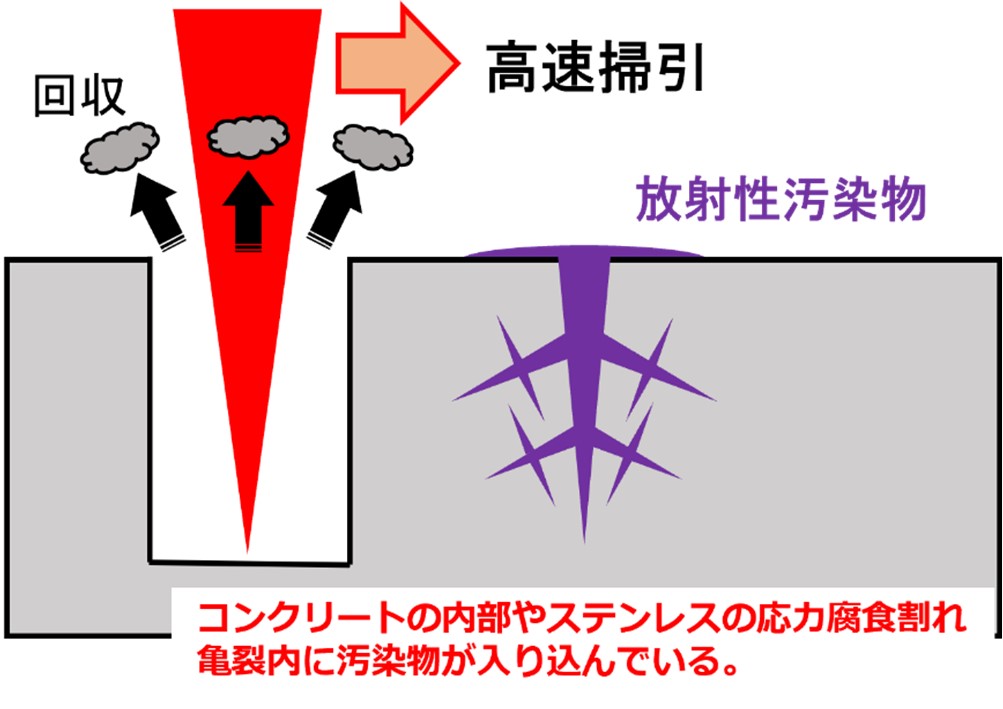

運転を開始してから長期間経過した原子炉施設では、放射性物質が配管の母材金属表面にできた亀裂の中まで入り込んでいる可能性があり、高い除染効率を得るためには母材表面を削り取る必要があります(図I-4(1))。コストと堅牢性に優れている連続波(CW)レーザーを用いる場合、高いパワーのレーザー光を照射すると母材表面が溶融し、汚染物が母材内部に入り込んでしまい高い除染効率が得られない課題が生じます。

そこで、連続波(CW)ファイバーレーザーを小さいスポットに集光することで高パワー密度を実現し、高速でレーザーの集光スポットをスキャンすることで母材表面を瞬時的に蒸散、剥離させる除染手法の研究を行っています。

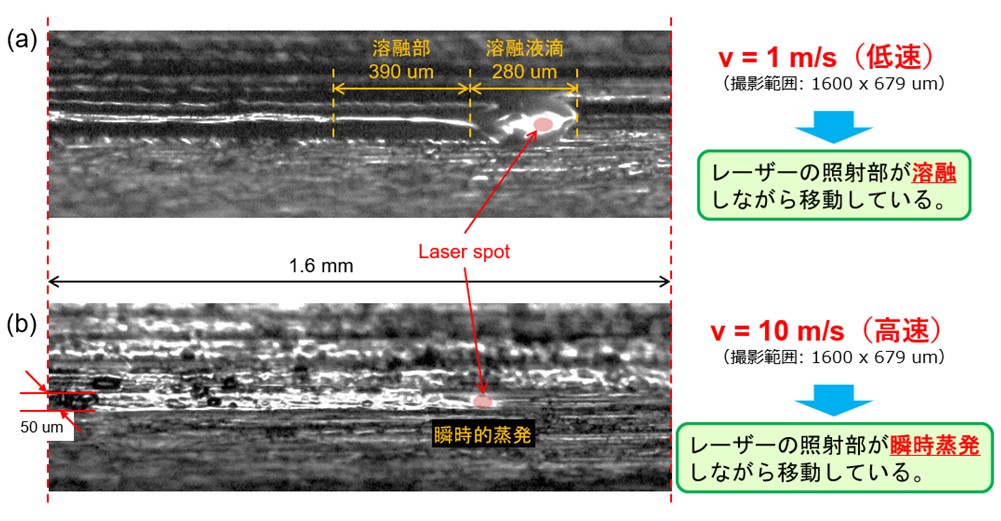

このレーザー除染の模擬的な実験(金属表面剥離実験)の様子(動画)が図I-4(2)です。また、レーザーの集光スポットを高速で掃引する効果を観測するため、高速度カメラを用いてステンレス表面の剥離の時間変化をスローモーション観察した結果を図I-4(3)に示します。(a)はスキャン速度 v=1m/s、(b)は v=10m/sでレーザーを照射した時の画像です。スキャン速度が1m/sの低速の場合、レーザーの照射部周辺で溶融し、スポットと共に移動する液滴と長い溶融テールを形成しながら移動する様子が観測されました。この溶融した液滴と溶融テールは、レーザー除染時にレーザー照射に沿って放射性同位体を材料内部に浸透させると考えられます。それに対し、スキャン速度が10m/sの高速の場合、金属表面は溶融することなしに瞬時に蒸発している状況が観測されました。

今後、除染試験を継続し、様々な状況で汚染された汚染物に応じた最適なレーザー照射条件を策定していく予定です。

図I-4(2) レーザー除染実験(金属表面剥離試験)[動画]

【学会発表】

□小菅, "高出力密度・高速掃引レーザー除染技術の開発(1)実験による金属表面剥離評価", 日本原子力学会 春の年会 2024年3月

□小菅ほか, "高速掃引、高出力密度ファイバーレーザーを用いたレーザー除染技術の開発", レーザー学会学術講演会 第42回年次大会", 2022年1月

レーザー除染は金属表面にレーザーをスキャニング照射し、表面に付着もしくはクラック中に進入している放射性物質を、金属表面を蒸発させることによって、金属蒸気ともに除去する技術です。本解析ではスキャニング照射に伴う金属表面の溶融・蒸発を調べ、実験結果と比較するなどして現象の解明に使用しています。

ここでは、I-3節で紹介したレーザー加工解析コードを用いて計算した結果を紹介します。図I-5(1)[a]に往復レーザースキャン照射のイメージを、解析結果の一例を同図右側[b]に示します。本コンター図は温度分布の推移を示すと共に、レーザービームがスキャン往復するたびに、金属表面が溶融・蒸発し、剥離・除去されている様子が理解できます。

図I-5(1) レーザー除染解析(金属表面剥離解析)

図I-5(2)は、レーザースキャン時(除染)の金属表面の溶融・蒸発・再凝固の推移を詳細に示した解析結果です。左側がレーザービームが奥から手前に掃引している様子を示した3D図で、この図の中央部の鉛直断面(青枠内)の過渡事象を示した動画が右図です。

レーザービームが中央部に接近・通過する際には、表面へのレーザー入熱で温度が上昇し金属が溶融し(枠内が溶融部)、それが発達するとともに、上部が蒸発・剥離していく様子が観察されます。

ビーム通過後は、蒸発が止まると共に、残った溶融部が徐々に再凝固していきます。往復スキャンにてこのプロセスが繰り返され、金属表面が順次剥離・除染されるものと考えられます。この様に解析コードにより蒸発量-溶融-再凝固を可視化することが可能であり、これらを実験と比較しながら現象の解明やレーザー照射条件の最適化を行っています。

図I-5(2) レーザー掃引時(除染)おける金属表面の溶融・蒸発・再凝固の推移(動画)

【学会発表】

□木曽原ほか, "高出力密度・高速掃引レーザー除染技術の開発(2)解析による金属表面剥離評価", 日本原子力学会 春の年会, 2024年1月