原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラム

−東電福島第一原子力発電所事故を踏まえた、今後の核燃料サイクルのオプションに係る核不拡散・核セキュリティの確保−

結果報告

平成25年12月3日(火)、4日(水) 時事通信ホール

開会挨拶

松浦 祥次郎 日本原子力研究開発機構理事長

松浦理事長

松浦理事長2011年3月11日の東電福島第一原子力発電所事故以降、原子力を含む我が国のエネルギー政策については見直しが行われている。原子力機構は我が国における唯一の総合的な原子力研究開発機関として、原子力事故への支援や関連する研究開発に総力を挙げて取組んでいるが、本来、原子力に対する信頼回復の先頭に立つべき原子力機構が、「もんじゅ」における保守管理上の不備や大強度陽子加速器施設(J-PARC)での放射性物質の漏えい事故、「もんじゅ」における核物質防護規定の遵守義務違反を立て続けに起こしてしまったことを深く反省している。今年の10月から1年間を集中改革期間と位置づけ、原子力機構改革計画に従って改革を断行中であり、特に安全に関しては、「Integrity:完全性、統合性、誠実さ」を強靭な忍耐力をもって「安全道」を実践していきたい。

今年のフォーラムでは、東電福島第一原子力発電所事故を踏まえ、核燃料サイクルの今後のオプションに関し、核不拡散・核セキュリティをいかに確保していくべきかという点をテーマとした。クローズドサイクル、オープンサイクルそれぞれに関する、核不拡散、核セキュリティ上のリスク及び対応方策を専門家の間で御議論いただくことは、核燃料サイクルの今後のあり方を議論する上で貴重なバックグラウンドを提供するものとなる。極めてチャレンジングな課題であり、一日や二日で議論を尽くすことはできないが、専門家の方々の活発な議論により、こうした課題に関する理解を深めることができればと期待している。

基調講演

東電福島第一原子力発電所事故を踏まえた我が国のエネルギー政策

畠山 陽二郎 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課長

畠山 陽二郎氏

畠山 陽二郎氏我が国は、1970年代のオイルショック等を踏まえ、約30年かけて石油依存度の低減を推進してきたが、2011年3月11日の東電福島第一原子力発電所事故以降は原子力発電炉が順次、運転を停止したことにより原子力の比率が低下し、その代替のための火力発電により、天然ガス、石油の比率が増加している(2013年度の化石燃料依存度は全体の発電量の約9割)。しかし、中東から輸入する化石燃料の多くはホルムズ海峡を経由するため、何らかの危機や封鎖が生じた場合、我が国が輸入する石油の約8割、天然ガスの約3割が調達困難となるリスクがある。原子力発電の稼働停止に伴う火力発電の焚き増しによる2013年度の燃料費の増加は、約3.6兆円と試算されており、燃料費の増加は電気料金の値上げ圧力の要因ともなっている。また、火力発電の焚き増しのため、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量が増加している(CO2換算で1.1億トンの排出増(日本全体の排出量の9%に相当))。

東電福島第一原子力発電所事故の処理については、深刻化する汚染水問題を根本的に解決することが急務であり、東京電力任せにせず、国が前面に出て必要な対策を実行するというのが基本的な考え方である。汚染源を取り除く、汚染源に水を近づけない、汚染水を漏らさない、という3つの基本方針の下、緊急対策に加え、抜本対策を重層的に実施していく。また、国際廃炉研究開発機構(IRID)を中心に、専門家からなる国内外の叡智結集のためのチームを立ち上げ、技術提案を募集し、約780件の提案があった(内、約30%が海外からの提案)。現在それらの提案を予防的かつ重層的な汚染水対策の全体像に反映すべく精査中である。安全な廃炉に向けた中長期ロードマップは、先日、4号炉の使用済燃料プール内の燃料の取り出しが開始されたことにより第2期に移行した。第2期では燃料デブリ取り出しのための準備を行い、最終段階である第3期で燃料デブリ取り出しを含む廃炉措置を実施予定である。

東電福島第一原子力発電所事故は、推進と規制の分離が十分ではなかったこと、我が国の原子力安全行政が過信・慢心にとらわれ有効に機能していなかったこと、大規模な原子力事故に際して俊敏に対応する上で問題があったことを露呈した。原子力規制体系を再構築し、地に堕ちた国民の信頼を回復するために、原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。また、2013年7月8日には、事故の教訓や世界の最新知見を踏まえ、原子力規制委員会が策定した「新規制基準」が施行された。従来の規制基準は、シビアアクシデントを防止するための基準であったが、新規制基準では、防止のための基準や地震、津波対策を抜本的に強化するとともに、シビアアクシデントが起きた場合の対応も盛り込まれた。現在、7つの原子力発電所、14基の原子炉についての申請がされている。

原子力発電に関しては、原子力規制委員会において高い安全基準に照らして安全が確認されれば、再稼働を進めて行くというのが政府の基本スタンスである。また、エネルギー政策の中での原子力発電の比率については引き下げていくという方針を安倍総理大臣が表明している。

エネルギー基本法に基づくエネルギー基本計画は、エネルギー需給に関して総合的に講ずべき施策等を内容とするもので、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業大臣が案を策定し、閣議で決定する必要がある。責任あるエネルギー政策を構築するという観点で、現在、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会において議論を進めており、年末までにエネルギー基本計画の議論を取りまとめる予定である。原子力の比率をエネルギー基本計画の中で明記すべきか否かについては様々な議論があり、まだ結論は出ていない。

核不拡散と核セキュリティを確保するための日本との連携

トーマス カントリーマン 米国 国際安全保障・不拡散担当国務次官補

トーマス カントリーマン氏

トーマス カントリーマン氏オバマ大統領は2009年のプラハにおける演説で、核兵器のない世界の平和と安全保障を実現するため、(1) 核兵器の削減を目指すこと、(2) 核兵器不拡散条約(NPT)を強化すること、そして(3) テロリストが絶対に核兵器を入手しないようにすること、という具体的な3つの措置を述べた。

米国が核兵器のない世界の実現に固い決意を持っていることを示すための具体的な措置として、「戦略攻撃兵器の更なる削減及び制限のための条約(新START)」をロシアとの間で署名・批准し、米露が配備済みの戦略核弾頭を2018年までに1550発以下に削減することに合意した。また、米国上院における包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准承認への支持を拡大する努力や兵器用核分裂性物質生産禁止条約の締結に向けた道筋を探るための外交取組みを継続している。

NPTは今でも米国の核不拡散政策の土台である。2010年のNPT運用検討会議において、米国は他国と緊密に連携して改めてNPT体制に対する信頼を確認することにより、10年ぶりにNPTの全加盟国のコンセンサスを得た最終文書を採択することに成功した。この最終文書はNPTの3つの柱である、核軍縮、核不拡散、原子力平和利用の全てを包含する詳細な行動計画である。行動計画では、IAEAの平和利用イニシアティブ(PUI)への言及がなされている。4年間で1億ドルを調達することを目的として米国が始めたイニシアティブであり、120を超えるNPTの加盟国がPUIの便益を享受している。

核軍縮、核不拡散、原子力平和利用は相互に補強し合うNPTの3本柱であり、同時並行的に追求していかなければならない。現在、多くの国が技術的には核兵器を開発する能力を持ちつつも、190に近い加盟国が核兵器の拡散防止に合意している。しかし、問題はNPTを遵守する意志のない北朝鮮、イラン、シリアのような国家が存在することである。イランに関しては、最近進展があった。IAEAとイランが協力枠組みに関する共同声明に署名するとともに、10日前には、IAEAとP5+11の間で、イランの原子力活動の進展を防止すること、ある側面においては縮小することを意図した当面の措置と引き換えにイランに対する制裁を限定的に緩和する合意がなされた。今後、イランにNPT上の義務を完全に遵守させることを目的に6か月以内により恒久的な合意を得るべく交渉を行う予定である。北朝鮮に対しては、米国の政策目標は以前と変わっておらず、朝鮮半島を検証可能な形で平和的に非核化することである。米国は何があっても核保有国としての北朝鮮は受け入れない。北朝鮮自らが2005年9月の共同声明で表明したコミットメントや国連安全保障理事会決議の遵守、拡散活動等の阻止に向けて、六者会合のパートナー国を始めとする国際社会と協働する。

テロリストが核兵器を入手する脅威に対応するため、米国は核物質や放射性物質を保有する他の国と協力して、核セキュリティサミットや「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」など様々なメカニズムを推進している。こうしたメカニズムを通じて、全世界における核物質・放射性物質のセキュリティの確保、各国の国境管理や不法移転に関する法執行能力の強化、全ての原子炉における高濃縮ウラン利用の最小化、核セキュリティに関するCenter of Excellence(CoE)等を通じた情報交換、といった様々な措置が実施されており、核セキュリティサミットのプロセスが開始されて以降、3トンの脆弱な高濃縮ウラン、プルトニウムが除去あるいは処分されるなどの成果が得られている。全世界として核テロを防止し、対応する能力が高まってきており、来年オランダで開催される第3回核セキュリティサミットにおいてもこうした取組みを継続する。

核不拡散を推進する活動の全ての分野において日本は米国の重要なパートナーである。国連、IAEAの場、多国間枠組み、地域レベル及び日米二国間の枠組みで連携している。また特に1988年に日米原子力協力協定が改定されて以降、原子力平和利用の分野での両国の協力が花開くこととなった。

日本は保障措置の強化、原子力安全、核セキュリティの推進においてリーダーとしての役割を果たしており、PUIの重要なパートナーでもある。米国と日本の間で行われてきた技術協力、特にその中でも、IAEAも含めた、六ヶ所再処理施設等、プルトニウム取扱施設における保障措置の検討を高く評価している。また、日本が表明している「余剰プルトニウムを保有しない」という政策についても支持、評価している。

日本は現在エネルギー政策の検討にあたり困難な状況に直面していると承知している。日本は、原子力の利用をどうするのかについて、日本国民のみならず世界のパートナーに対しても責任ある決断を下す必要がある。米国は日本のパートナーとして、日本が核燃料サイクルのバックエンドに関する政策、特に六ヶ所再処理施設やプルトニウム処分の方策の検討を行うに際して、(1) 公開性、透明性の確保、(2) 政治的な現実だけでなく、経済的な現実や技術的な現実の直視、(3) 日本の核燃料サイクル政策が地域及びグローバルな核不拡散取組みに与える影響を考慮すること、を期待したい。

最後に核セキュリティに関して以下を付言しておきたい。日本の全ての施設における核セキュリティの能力に関して劇的な進展があった。また、日本が設置したCoE2が運用を開始しており、地域における国々に対して有用な貢献を行っている。

1 国連安全保障理事会常任理事国(米国、ロシア、英国、フランス、中国)とドイツ

2 原子力機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター

フランスの核燃料サイクル政策と核不拡散の国際的な取組

フレデリック ジュールネス フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA) 企画・渉外局長兼国際局長

(代読:クリストフ グゼリ 在日フランス大使館 原子力参事官)

クリストフ グゼリ氏

クリストフ グゼリ氏1年半前の大統領選挙の結果、政権交代が起きたことにより、フランスにおける今後のエネルギーミックスに影響が及ぶと考えられるが、原子力やクローズドサイクルが主要な役割を果たすことに変わりはない。ラ・アーグ再処理施設及びメロックスMOX燃料施設の稼働は継続し、使用済燃料リサイクルは維持される。また、核兵器削減や以下に示すような核不拡散に対するフランスのコミットメントが変わることもない。

- 核不拡散の推進を最優先課題とすること

- IAEAのミッションとりわけ追加議定書の署名、履行を支持すること

- 原子力資機材の輸出にあたって核不拡散上の義務の遵守を条件とすること

- 使用済燃料管理に関する役務の提供を継続すること、濃縮役務に関する開かれた柔軟な国際市場を支持すること

- CTBTに関するコミットメントや核兵器用の核分裂性物質の製造を行わないという自主的決定を遵守すること

- イラン、北朝鮮及びシリアに対する従来のスタンスを維持すること

原子力が国際的に拡大する中で核拡散を防止する措置として、技術的措置、法/制度上の措置及び政治・商業上の措置の3つが挙げられる。

- 第1の障壁としての技術的措置

原子力発電に利用される核分裂性物質は核兵器に適していないため、原子力発電そのものが核拡散上の脅威となるわけではない。原子力発電用の濃縮ウランは5%の濃縮度であるのに対し、核兵器製造には90%を超える濃縮ウランが必要である。また、低濃縮ウランを用いた原子力発電は兵器級のプルトニウムを得るのに適したオプションではない。後者に関して更に核拡散抵抗性を高めるために、フランスの原子力産業は高燃焼度燃料の開発を実施している。

- 第2の障壁としての法/制度上の措置

保障措置は核拡散を防止する上で有効な手段であり、特に追加議定書や国レベルコンセプトを支持している。また、厳格な輸出管理体制が重要であると考えており、その観点から、原子力資機材の潜在的供給国であるインドの原子力供給国グループ(NSG)への参加を支持している。

- 第3の障壁としての政治・商業上の措置

核兵器の取得を意図する国は濃縮技術、再処理技術いずれかの取得が必要とし、その観点から最も効率的な核拡散防止策は、殆どの国が自国で核燃料サイクル施設を建設する必要がないよう、これらの役務を提供することである。

(フロントエンド)

限定された数の濃縮施設において世界の需要を満たすのに十分な濃縮役務を提供できること、核不拡散に関する信頼性の欠如以外の要因により、燃料供給が阻害されないことが重要であり、この課題の最善の解決策は、IAEAが格付け機関として振舞う透明な市場に基づくアプローチである。現在の市場は既に高いレベルでの供給のセキュリティを提供するものとなっており、それに加え、IAEAは追加的な燃料供給保証を提供する燃料バンクを構築しつつある。

(バックエンド)

使用済燃料に含まれるプルトニウムは、燃焼度が高いほど、兵器用の核物質としての魅力は減少するが、使用済燃料のリサイクルを行うことによりこの魅力度をさらに減少させることができる。理想的には、全ての使用済燃料を保障措置下にある再処理・リサイクル施設で処理、MOX燃料加工し、軽水炉または将来においては高速炉で利用することである。EDFが既に実施しているように、再処理される使用済燃料の量とMOX燃料として利用されるプルトニウムの量が均衡するようにすることで分離プルトニウムの在庫の増加を防ぐことが必要である。これに対し、使用済燃料の直接処分には長期的な保障措置をいかに確保するかという難しい課題が伴う。

世界には多くの数の再処理施設は必要なく、各地域をカバーする限られた数の再処理施設が存在する状況が望ましい。

再処理・リサイクルにおける核拡散抵抗性の向上は引き続き優先課題であり、フランスや日本等は本研究を継続している。また、高速炉開発も核不拡散の目標に貢献する。高速炉は世界がより多くのエネルギーを必要とする時は増殖炉として機能し、社会が廃棄物管理をプライオリティとする時は、プルトニウムやアクチニドの燃焼炉として機能するという特徴を有する。

保障措置の課題への対応

テロ ヴァージョランタ 国際原子力機関(IAEA)保障措置担当事務次長

(代読:ディヴィス ハート IAEA東京事務所長)

ディヴィス ハート氏

ディヴィス ハート氏東電福島第一原子力発電所の事故を経てもなお世界的には原子力への関心は高まっており、IAEA保障措置下の施設は増加している。また、より重大な懸念は、濃縮、再処理といった機微な原子力活動が拡散することであり、貿易のグローバル化やボーダーレス化に伴い核関連技術の秘密裡の輸出入が容易になりつつあることやインターネットによる機微情報流出への懸念の高まりを背景に、IAEA保障措置への要求が増大かつ複雑化している。他方で、IAEAの保障措置予算の増加は見込めないことから、より戦略的な資源の重点投入が必要となる。もちろん、現在のイランのような「問題事例」にも多くの資源と能力を投入する必要がある。

また、約20年前のイラクの秘密裡の核兵器開発計画の露見を機に、追加議定書の導入に至っているが、全ての加盟国が追加議定書を締結しているわけではない。全ての核物質が平和利用されているという結論をIAEAが導くには追加議定書が必要不可欠である。よって追加議定書の普遍化が主要な政治的課題である。

環境サンプリングや衛星画像といった新たな技術の活用により、この20年間で利用可能な保障措置関連情報が増加し、効果的かつ効率的なIAEA保障措置の実施に貢献しているが、本質的なことは、オープンで透明性のある方法で我々の活動を説明することにより加盟国の信頼を維持することである。また、確実で公平にIAEAの権限を行使することにより我々自身の信頼性を維持しなければならない。不遵守の事例においてIAEAは妥協することはない。この点、天野事務局長の方針は明確で一貫している。

北朝鮮、シリア、イランへの保障措置適用に関して、IAEAは難しい問題に直面しているが、最近、イランとIAEAが段階的に問題解決に取組むことを意図した協力枠組みに関する共同声明に署名するという進展があった。その中でイランは今後3か月間に、原子力施設や原子力活動の計画に関するより広範な情報提供やウラン鉱山や重水製造施設へのアクセスなど6つの措置を履行することに合意した。

私は10月に保障措置担当事務次長に就任した際、加盟国の原子力計画と原子力関連活動を国家全体として評価する「国レベルコンセプト」を推し進めていくことでIAEA保障措置の有効性と効率性を向上していく決意を新たにした。このアプローチは、環境試料、衛星画像、公開情報、調達関係情報、さらに追加議定書締約国では補完アクセス情報など、広範な保障措置関連情報を活用することにより、当該国の原子力計画のより包括的かつ高度な評価を可能とするものである。

追加議定書の履行によって加盟国の原子力計画の全体像を構築することが容易になり、保障措置の履行を更に最適化することで、効率的かつ効果的な保障措置の実施が可能となり、加盟国及びIAEA双方にとって有益である。

加盟国内における保障措置の履行を最適化する試みにおいては、IAEAと加盟国あるいは地域保障措置機関との協力関係の構築により、実地での検認活動の減少など、双方に有益な結果をもたらすであろう。こうした「国レベルコンセプト」を採用することは保障措置履行の「差別化」につながると主張する者がいるが、当該国の原子力活動の特徴や規模が保障措置の適用に影響を与えるのは当然であり、こうした保障措置の「区別化」が「差別化」につながるという懸念を払拭するために、IAEAでは個々の国に対する保障措置アプローチを構築する上で、明確で透明性の高いプロセスを導入している。

我々は費用対効果を改善するために、入手可能な範囲で最良の保障措置機器及び技術に投資し続ける必要がある。保障措置局ではITシステムの大規模な改良作業を行っており、効果的かつ効率的な業務の実施を可能にするであろう。また、オーストリアのサイバースドルフでは、核物質のサンプルの分析所を新たに建設するECASと称するプロジェクトが進行中である。

保障措置がさまざまな保障措置関連情報の包括的評価に基づいて独立かつ堅牢な保障措置結論を導くもので有り続けること、そして、保障措置協定の不履行に対しては毅然と対処することが私の将来の保障措置に対するビジョンである。

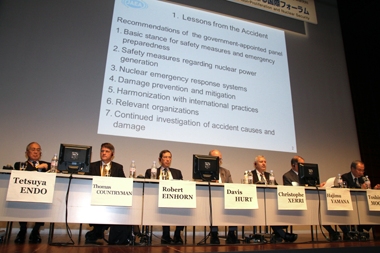

パネル討論1「東電福島第一原子力発電所事故を踏まえた今後の核燃料サイクルのオプションに係る核不拡散・核セキュリティの確保」

- 座長

- 遠藤 哲也 日本国際問題研究所 特別研究員、元原子力委員長代理

- パネリスト

- トーマス カントリーマン 米国 国際安全保障・不拡散担当国務次官補

- ディヴィス ハート IAEA東京事務所長

- クリストフ グゼリ 在日フランス大使館 原子力参事官

- ロバート アインホーン ブルッキングス研究所 上級研究員

- 山名 元 京都大学原子炉実験所教授

- 持地 敏郎 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長 兼 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 副センター長

遠藤 哲也氏

遠藤 哲也氏論点

- 東電福島第一原子力発電所事故の原子力利用への影響

- 核燃料サイクルのオプションに係る核不拡散・核セキュリティ確保の課題と対応方策

パネルディスカッションの概要

パネル討論1では、東電福島第一原子力発電所事故の国内外の原子力利用への影響や核燃料サイクルのバックエンドへの関心の高まりを踏まえ、オープンサイクル、クローズドサイクルという、核燃料サイクルの2つのオプションの核不拡散、核セキュリティ上の課題や対応方策について、主に政策的、制度的観点から議論を行った。

まず、持地(原子力機構)から原子力事故の日本の原子力政策への影響や今後の課題について、またカントリーマン氏からその国際的な影響について説明が行われた。カントリーマン氏は、原子力事故により、原子力安全だけでなく、核セキュリティ、核不拡散に関するリスクが改めて認識されることになったことを述べ、日本において、核セキュリティ上の脅威が存在しないとする思い込み、すなわち原子力における「安全保障神話」に陥らないよう警告した。

昨年、原子力委員会に設置された原子力発電・核燃料サイクル技術等小委員会の検討結果(核燃料サイクルの技術選択肢: 第1ステップのまとめ(核不拡散、核セキュリティ))を踏まえ、オープンサイクル、クローズドサイクルの双方に関して核不拡散、核セキュリティ上の課題及び対応方策が議論された。まずオープンサイクルに関して、IAEAのハート氏から、使用済燃料に対しては恒久的に保障措置が適用されること、処分場に適用される保障措置については長年に渡る国際的な議論により基本的な概念が既に構築されていること、処分場閉鎖後は実際の使用済燃料へのアクセスが困難となるため、核物質へのアクセスをベースにしたこれまでの保障措置とは全く別の手法(処分場を含むエリアにおいて発掘等の作業が行われないことの検認等)が必要になることが述べられた。また、在日フランス大使館のグゼリ氏からは処分の可逆性を確保する処分場の設計を採用した場合には、保障措置の適用がより難しくなるという見解が述べられた。

他方、クローズドサイクルに関するハート氏の説明では、保障措置の適用経験がない使用済燃料の処分場の場合と異なり、IAEAは小規模ではあるものの東海再処理施設への適用経験を有していることが強調された。ただし、大量のプルトニウムを取り扱う大規模な施設においては計量誤差が大きくなる可能性があることが課題である旨が述べられた。また、持地からは、クローズドサイクルは、プルトニウムを抽出することで短期的にはリスクはあるが、発生する高レベル放射性廃棄物は保障措置の適用から外れることに言及するとともに、オープンサイクルの場合は、「プルトニウム鉱山」や回収可能性の問題もあり、リスクは低いとは言えないことを指摘した。

アインホーン氏は、高速炉の実用化の見通しが立っていない現段階において、クローズドサイクルのメリットは限定的であり、特に日本では、六ケ所再処理施設が稼働した場合、プルトニウムの需要と供給の不均衡が増すことになることから、使用済燃料の中間貯蔵を進めることが望ましい旨、主張した。これに対してグゼリ氏は、多くの国はオープンサイクルを選択するか、クローズドサイクルを選択するか決定しておらず、そうした国にとっては将来の選択に柔軟性を確保する観点から中間貯蔵に価値があるが、既にクローズドサイクルを選択したフランスや日本のような国は、将来を見越して再処理や高速炉の研究開発を継続すべき旨が述べられた。京都大学の山名氏は、六ヶ所再処理施設を今すぐにフル稼働させるのではなく、プルトニウム消費に合わせた運転を行うことで、短期的にプルトニウムバランスはコントロール可能であり、より長期的には、六ヶ所再処理施設の稼働のモード、軽水炉でのMOX利用の程度、中間貯蔵の容量の三者を上手くバランスさせながら進める必要がある旨を強調した。

核セキュリティに関して、カントリーマン氏は日本が近年、行った核セキュリティに関する改善を高く評価した。また、複数の参加者から内部脅威に関し信頼性確認制度の導入が課題である旨が述べられた。

【論点1:東電福島第一原子力発電所事故の原子力利用への影響】

持地 敏郎

持地 敏郎遠藤座長

パネル1の趣旨を説明

持地

「福島第一原子力発電所事故の教訓と対応」として、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調)」における再発防止策に係る提言、原子力規制委員会発足後の新たな規制体制、新たな規制基準の概要や策定経緯、安全審査の動向、核セキュリティに係る教訓と課題等、事故が日本の原子力利用に与えた影響を述べた上で、核不拡散、核セキュリティについての今後の課題として、核不拡散・核セキュリティの徹底、核燃料サイクル政策に関する透明性の確保、核拡散抵抗性技術の開発を挙げた。

カントリーマン

東電福島第一原子力発電所事故の国際的な影響や核セキュリティに関する米国の政策、日本への期待について説明

トーマス カントリーマン氏

トーマス カントリーマン氏- 東電福島第一原子力発電所事故は、国際的な関心を原子力平和利用プログラム全般及び原子力平和利用に内在するリスクに向けさせるものとなった。こうしたリスクには原子力安全のリスクだけでなく、核セキュリティ、核不拡散上のリスクも含まれる。

- 米国は2010年のNPT運用検討会議以来、二酸化炭素を排出しないエネルギーとしての原子力の平和利用の有用性に対する国際的な認識を深める取組み、原子力発電の安全性やセキュリティに対する信頼の構築の取組みを進めるとともに、核不拡散・核セキュリティに関する各国の能力の強化に努めてきた。

- ここでは核セキュリティサミットについて述べたい。3年半に及ぶ核セキュリティサミットのプロセスは国際的な関心を核セキュリティに向けさせることに成功し、原子力に関するインフラを有する全ての国が、核テロリズムが実際に起こり得る脅威であることを認識し、国内における核セキュリティの改善を行った。ギフトバスケットと称される多国間のコミットメントは、全体として、核セキュリティの大きな改善につながる。また「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」の活動も継続している。

- 2010年のNPT運用検討会議、核セキュリティサミット、東電福島第一原子力発電所事故以降、多くの国がINFCIRC225/Rev5の履行を開始し、またIAEAの国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)を受けるなど、核セキュリティが国際的にみて改善されているのは明らかである。

- 日本のエネルギー政策、核燃料サイクル政策に国際的な注目が集まっている。日本が事故以降、原子力以外の燃料に依存してきたことは国際エネルギー市場に既に影響を与えている。また、日本が原子力から撤退する政策を継続すれば、日本の原子力産業の海外での競争力や、原子力ビジネスを通じて日本と協力関係にある米国にも影響を与え得る。

- 日本が原子力政策に関してどのような決定を行うにせよ、日本が原子力施設において核セキュリティを確保する責任がなくなることはない。

- 日本は近年、核セキュリティの改善を行ってきており、正しい道を歩んでいると言える。いわゆる安全神話が東電福島第一原子力発電所事故をもたらしたと言われている。日本が米国や中東などから遠く離れていること、また均質性が高い国であることから、核セキュリティ上の脅威が存在しないとする思い込み、すなわち原子力における「安全保障神話」を避けるべきである。核物質はどの国に由来するものであろうともテロリストにとって魅力的であり、信頼性確認制度の導入なども含め、セキュリティシステムの継続的改善を進めることが必要である。

- 兵器に転用可能な核物質が存在する限り、いかなる保障措置、核セキュリティのシステムをもってしても、完全にリスクを除去することはできず、だからこそ米国は濃縮、再処理の拡散に反対し、各国による独自の濃縮、再処理に代わる方策を提供してきた。日本との間では、IAEAも含めて、保障措置技術、核物質防護技術の開発に関し協力してきており、こうした協力は日本における核物質から生じるリスクの軽減に役立ってきた。

アインホーン

ロバート アインホーン氏

ロバート アインホーン氏- 核不拡散、核セキュリティの優先課題について述べたい

- イランについては、11月24日にP5+1とイランとの間で暫定合意がなされるという重要な進展があった。これは歴史的な進歩であるが、暫定合意から6ヶ月以内に最終的な合意に至るかが課題である。北朝鮮の非核化が第2の課題であり、米国は、北朝鮮が、「完全で検証可能な非核化」という目標に合意することなどが、米国が交渉に応じる前提条件である。

- 第3の課題は、イランや北朝鮮による核開発に対応して核兵器保有への関心を高める可能性がある国のセキュリティ上の懸念への対応である。こうした国には、中東で言えば、サウジアラビア、エジプト、トルコ、アジアにおいては、日本や韓国といった、米国の同盟国やパートナーが含まれる。米国は海外における関与を縮小しつつあるという誤解があるが、米国は、数週間、あるいは数か月の内に、そうではないことを行動で示すであろう。輸出管理に関して各国の国内体制には大きな進展があり、特に日本は輸出管理強化の面で途上国への指導者としての役割を果たしている。濃縮・再処理に関する技術や施設のさらなる拡散の防止については、各国が独自の核燃料サイクル能力を獲得するインセンティブをできるだけ減らすべきである。核兵器国と非核兵器国、特に非同盟諸国の対立がNPTの強化を難しくしている。核兵器国、非核兵器国の双方がそれぞれNPT上の義務である、核軍縮と核不拡散上の取組みを履行することが必要である。米国は新STARTを超える核兵器の削減を行う用意があるが、ロシアが抵抗している。また不拡散に関しては、追加議定書の普遍化や不遵守の場合の制裁措置が重要である。核セキュリティについては、来年のハーグの核セキュリティサミットがさらなる強化の機会となろう。

グゼリ

- 大規模な原子力国として日本は不拡散上の国際的な信頼性も高く、核不拡散、核セキュリティに関して大きな役割を果たすべきである。核セキュリティに関しては、特に内部脅威対策などで日本にはさらなる対策が必要であろう。また、特に新たに原子力発電を導入する国に対する原子力資機材の輸出に際し、受領国が核不拡散及び核セキュリティの面で必要な措置をとるよう促すべきである。

ハート

- 東電福島第一原子力発電所事故は、核不拡散、特に保障措置の適用、に関しても大きな影響を与えた。事故の後、放射線レベルの上昇により査察官のアクセスが困難になったことや保障措置の機器が損害を受けたことなどにより、IAEAは通常の保障措置のアプローチや手法を適用することができないという事態に直面した。そのため特別な手法やアクセスにより対応する必要があったが、この点について日本政府や事業者は、保障措置協定上の義務を大きく超える情報の提供などにより、福島における効果的な保障措置を継続する上で非常に協力的であったことを強調しておきたい。

山名

- 日本は大規模な原子力利用国でありながら核兵器の保有を放棄したという点において特別な立場にある。核不拡散に関して国際的に明確なメッセージを発信してきており、特に保障措置において、追加議定書の批准や統合保障措置の適用などに率先して取組んできた。これは、いわば原子力平和利用国にとってのジャパンモデルとでも言えるものであり、今後もこのジャパンモデルを堅持、強化する必要がある。こうしたジャパンモデルの一環として、今後、核不拡散強化の観点から核物質の国際管理が進むなら、日本も積極的な取り組みを行うべき立場にある。

- また核セキュリティについても、INFCIRC225/Rev5の取入れなど、近年、取組みを強化してきたが、事故以降、一層核セキュリティに関する要求が強まっており、安全とセキュリティの強化が同じ水準で求められている。

- 輸出規制もNSGの一員として、情報や技術の漏洩に対して厳しく望むのが必然であろう。

- 安全に関しては、世界トップクラスの安全性、安全文化の追求が事故を起こした国の責務である。

- 保障措置技術の開発に関しては、IAEAなどの開発に参加してきたが、計測技術、監視技術、エレクトロニクス、情報技術など核セキュリティに適用できる世界に誇れる技術を有している。こうした保障措置、核セキュリティに関して日本が有する技術を国際的に共有することにより核不拡散に貢献することが可能である。

【論点2:核燃料サイクルのオプションに係る核不拡散・核セキュリティ確保の課題と対応方策】

持地

議論の導入として、原子力委員会に設置された原子力発電・核燃料サイクル技術等小委員会において行われた核燃料サイクルオプションの核不拡散、核セキュリティの議論等を紹介

- 小委員会では、核拡散リスクに関しては、ワンススルーが最も低く、MOXリサイクル、FR/FBRリサイクルの順で高くなるためより高度な保障措置が必要になるとの見解が示された。FBRでは、純度の高い分離プルトニウムが生成されることが課題とされ、核拡散抵抗性技術の開発も行われているが、その効果について意見が分かれる旨が述べられている。

- 核セキュリティリスクに関しても、ワンススルーが最も低いとされている。ワンススルーに関しては処分後100年近くアクセス困難であり、相対的にリスクが低いとされているのに対し、MOXリサイクル、FR/FBRでは分離プルトニウムの利用、在庫量、プルトニウム輸送量の増加により、テロリズムの可能性が高くなるため、より強固なセキュリティ対策が必要であるとされている。

- こうした議論は昨年の国際フォーラムでも取り上げた。その際、短期的にはリスクの低いワンススルーにおいても処分後数百年経つと放射線が下がり、いわゆるプルトニウム鉱山の問題が生じることから長期的に見れば核不拡散、核セキュリティ上の対応は必要であることが指摘された。

(オープンサイクルの核不拡散・核セキュリティについて)

ディヴィス ハート氏

ディヴィス ハート氏ハート

- 使用済燃料の処分場自体がまだ存在していないため、処分場にどのような保障措置を適用すべきかについては現時点では推測での話になるが、長年にわたり、加盟国との間で検討が行われてきており、その結果、基本概念が構築されてきた。

- IAEA保障措置に関して使用済燃料処分場は原子力施設として取り扱われており、他の原子力施設と同様、全ての保障措置の手法が適用される。廃棄物の場合と異なり、保障措置協定やIAEAの保障措置に関する方針を定めた文書には使用済燃料に対する保障措置の適用の終了を定めた条項がない。つまり保障措置は恒久的に適用されることになる。

- その基本概念としては処分場建設時に設計情報検認により詳細な審査を行い、使用済燃料が処分場に搬入された時点で検認し、アクセスが可能な期間、定期的に検認を継続することになる。処分場閉鎖によりアクセスが不可能になった後は、処分場を含む周辺区域を監視下に置く方策が必要であり、処分場周辺における掘削等の活動が検知可能な状況にあることが必要になる。

グゼリ

- 処分場に関して安全上の問題はなく、数百年にわたり処分場の安全を確保し続けることは可能である。

- どこに使用済燃料が存在するかなどについての技術情報の記録を500年程度保管することは可能であろう。

- 保障措置は永遠に続くとされており、技術の進展により、何らかの活動が行われればその検知は可能であろう。可逆性の確保は社会の要求であるが、保障措置の適用をより難しいものにする。

- 核セキュリティの観点からは、使用済燃料を取り出すことは容易ではない。しかしながら今は政治的には安定している地域であっても数百年後にはどうなるかは分からない。

- このように使用済燃料の直接処分には難しい問題がある。それよりは、既に我々が技術を保有しているより安全な方法、すなわちプルトニウムをリサイクルする方が望ましい。将来の技術開発によって、より良いプルトニウム処分方法が構築されることを期待する。

(クローズドサイクルの核不拡散・核セキュリティについて)

山名 元氏

山名 元氏山名

「日本の核燃料サイクルの展望」として、クローズドサイクルの日本にとっての意義、日本における核燃料サイクルの状況、課題、保障措置、核セキュリティ上の課題について説明

- 総合資源エネルギー調査会では原子力政策を含めて議論がなされている。調査会の議論の中で、原子力に関しては、10項目の課題が挙げられており、この内の2つがバックエンドの問題。原子力に対する反対世論が高まっているが、その理由は、安全性、信頼感の欠如、バックエンドが未解決であることの3つであり、これらの問題の解決は非常に重要

- クローズドサイクルは使用済燃料を再利用して原子力の持続可能性を高める。日本は資源の有効利用と廃棄物処分の合理化という2つの理由からクローズドサイクルを選択してきたが、国情によっては使用済燃料を廃棄物とするオープンサイクルをとる国もある。

- 原子力発電・核燃料サイクル技術等小委員会の議論では2つのオプションの比較がなされ、資源の有効利用、廃棄物処分の合理性、将来的な技術の裕度の観点からはクローズドサイクルが優位であること、クローズドサイクルは経済性に問題があること、安全性に大きな差はないが、核不拡散の観点からはクローズドサイクルにはより高度な保障措置や核物質防護が必要である、という結論が得られている。これらを踏まえ、当面六ヶ所再処理施設を活用する現路線を続け、中間貯蔵する使用済燃料やMOX使用済燃料の取扱いについては将来決定すべきという並存シナリオが提言された。

- 私が独自に行った試算によれば、40年で全ての原子炉を廃止すれば2040年時点で4万トン以上の使用済燃料が発生するが、六ヶ所再処理施設で再処理すれば、減らすことが可能である。ただしこの場合にはプルトニウムを燃焼させる軽水炉が次第に減るため、プルトニウムが過剰となる可能性があり、このシナリオはなかなか難しい。また原子炉を40年以上運転する場合には、使用済燃料の発生量が更に増える。

- 日本の核燃料サイクルには技術的問題、物質管理の問題、政策や規制の問題、公衆の信頼の喪失の問題、コストの問題等、様々な問題がある。六ヶ所再処理施設や高速増殖炉の運転や開発の遅れの原因は技術的な問題であり、日本の原子力技術に対する政治や社会からの信頼感を失わせる結果となっている。

- クローズドサイクルでは高度な保障措置が求められる。六ヶ所再処理施設に適用される保障措置については「大型再処理施設保障措置適用に関する技術的検討(LASCAR)」で検討が行われ、近実時間計量管理(NRTA)の導入、OSLと呼ばれるラボの設置、ソリューションモニタリングといった技術の開発がなされた。こうした措置により六ヶ所再処理施設への保障措置は問題ないと認識している。核セキュリティに関しては、人的行為に対して深層防護を強化することに対応する必要がある。

- 国際的には六ヶ所再処理施設の稼働によって大規模再処理施設の保障措置を実証する必要があり、また海外にある35トンのプルトニウムを軽水炉で早く消費する必要がある。また1988年に発効した日米原子力協力協定により、日本は米国から再処理に関する包括的事前同意を得たが、2018年にはいずれかの当事国の通知により終了できる状態になる。

- また、国際廃炉研究開発機構の理事長としての立場からは、福島第一原子力発電所サイトにおける保障措置、核セキュリティの確保も重要。

持地

- オープンサイクルとクローズドサイクルを比べると後者のほうが短期的には核拡散抵抗性は低いが、これまでにもIAEA保障措置や核物質防護の強化により対応してきた。今後の六ヶ所再処理施設の稼働後も同様に実績を示していく必要がある

- 長期的には、クローズドサイクルの場合には最後はガラス固化体になり、保障措置が終了するという利点がある。一方オープンサイクルについては処分後も保障措置を適用し続ける必要があり、今後議論していかなくてはならない。プルトニウム鉱山は潜在的なリスクとなりえよう。また、回収可能性を処分閉鎖後にも確保するとなると、オープンサイクルの核拡散リスクが低いとは言えないと考える。

- クローズドサイクルでは高速炉サイクルが軌道にのった場合、プルトニウムの総量を増やさないという意味で核不拡散・核セキュリティ上の効果は期待できよう。

ハート

- クローズドサイクルには、再処理、MOX燃料製造が含まれ、大量のプルトニウムを取り扱う大規模な施設においていかに保障措置を適用するかは大きな課題である。プルトニウムの計量は難しく、いかなる計測装置であっても計量誤差はつきものであり、少量の計量誤差が累積すれば、大きな不確実性につながる。ただし、使用済燃料の処分場への保障措置の適用が現状では仮想上の問題であるのに対し、クローズドサイクルへの保障措置の適用については、IAEAは既に経験を有しており、東海再処理施設や六ヶ所再処理施設への保障措置の適用は成功している。プルトニウムには可能な限りもっとも厳しい保障措置をかけるというのがIAEAの方針である。また、もしプルトニウム関連施設で事故があれば保障措置上は福島以上に厳しい事態となると予想され、そうならないことを願う。

グゼリ

- 日本、フランス、米国、韓国は、プルトニウムの計測技術の開発に関してIAEAに貢献できる。フランスとしては再処理施設の拡散は望んでおらず、限定的な数の大規模な再処理施設が存在する状況が保障措置や核セキュリティの点からも望ましい。社会的合意としてプルトニウムの量を減らす方向や質を低下させる方向に進むべきかという問題がある。そうしたコンセンサスが得られた場合には、高速炉をプルトニウム燃焼炉という形で活用することで核不拡散努力に貢献できるだろう。

- フランスの政策は社会の求めるものに沿っており、乏しいエネルギー資源を再利用するとともに廃棄物を減らして環境への負荷を最小限にするというものである。そこでフランスではクローズドサイクルを選び、プルトニウムの在庫を一定に保つという不拡散上の原則に基づいて再処理を進めている。

(クローズドサイクルの意義)

クリストフ グゼリ氏

クリストフ グゼリ氏グゼリ

フランスの核燃料サイクル政策について説明

- 原子炉は58基を運用し、EPR1基を建設中であり、このうち22基でMOXを運用することで天然ウランの使用を最大25%節約している。EPRは100%MOXを装荷することも可能である。

- 最終処分場の選定も進んでおり、地元との対話を進めて支持も得ており、2015-2020年に稼働させたいとしている。

- プルトニウム在庫を増やさないため、22基のMOXで消費できる量の再処理を行っており、理論的にはさらなる再処理も可能である。MOX使用済燃料は技術的に再処理可能であるが、現状では再処理を行っていない。フランスは長期的な観点からプルトニウムをより効率的にリサイクルする高速炉の開発を進めている。ASTRIDと称される実証炉の計画を進めており、現在、設計段階にある。2019年までに建設の可否が決定される予定である。国際協力の観点からもんじゅや常陽の運転再開を期待している。

ハート

- 毎年、IAEAはプルトニウムの転用の兆候は見られないという結論を導き出していることからすれば、プルトニウム取扱施設に適用される保障措置は現状では十分であるということになるが、現在保障措置下にある東海再処理施設は比較的小規模であり、六ヶ所再処理施設では短期間の保障措置の経験しかないことを考慮しておく必要がある。欧州では英仏のより大規模な施設でEURATOM保障措置がかけられ、EURATOMはプルトニウムの転用の兆候は見られないという結論を導き出しているはずである。大規模なプルトニウム取扱施設においては、核物質の量が小規模な施設の10倍に達し、IAEAは保障措置の結論を導き出せるかどうかのギリギリの線まで追い込まれる可能性がある。これまで計量技術の開発に多くの資金が投入されてきたが、大規模な施設で保障措置の適用を成功させるためには、今後も多くの資源を投入し続ける必要があると日本政府及び海外のパートナーは認識している。

アインホーン

- 日本とフランスはクローズドサイクルを選んだが、米国をはじめ多くの先進国が一度はクローズドサイクルを選択しながら、政策変更し、別の道を選んだ。資源の有効利用、廃棄物処分や経済性において利点があることが明確であるのであれば、なぜこれらの国はクローズドサイクルを放棄したのか。

グゼリ

- 自国で再処理施設を建設するかどうかという選択と再処理そのものを実施するかという選択の2つがある。例えば、ドイツやベルギーは自国での再処理は放棄したが、英仏両国に対し、再処理委託を行ってきた。スウェーデンの場合は、原子力からの撤退の決定の際に再処理の放棄を決定した。

- 一方フランス、日本の場合は、既に確立された再処理施設を有しており、エネルギー資源がないことから、再処理をやめる理由はない。スウェーデン、フィンランドを除き使用済燃料の処分場は決定されていない。多くの国は、使用済燃料の保管を継続しつつ、将来のオプションをオープンにしており、直接処分が上手く行かない場合は再処理路線に戻る可能性もある。

アインホーン

- クローズドサイクルの利点、特に廃棄物処分の観点での利点は高速炉の活用によって始めて実現される。しかしながら高速炉はまだ実用化されておらず、実用化までどれくらいの期間を要するか不明確である。高速炉の実用化及び使用済燃料の最終処分の両者に不確実性がある中で、最終的な選択を延期する観点から、中間貯蔵は暫定的な解決策とはなり得ないのか。

グゼリ

- 中間貯蔵はまだ決定を行っていない多くの国によっては良い解決策である。他方、既に再処理や高速炉のプログラムを有している国は、将来を見越して、核拡散抵抗性の更なる向上も含めた研究開発を継続する必要がある。

アインホーン

- フランスは多くの原子炉でMOX利用が可能であるが、プルトニウムの需要と供給に不均衡がある日本のような国では中間貯蔵があり得るのではないか。MOX燃料を燃焼させる原子炉が限定されている中で、六ケ所再処理施設が稼働した場合、不均衡が更に増すことになる。

山名

- まず海外の35トンのプルトニウムをリサイクルする必要がある。その上で六ヶ所再処理施設はプルトニウムバランスを崩さないよう、年800トン処理せずに消費に合わせた運転を行うことになろう。従ってプルトニウムバランスはコントロールの範囲内にある。重要なのは安全審査により原子炉の再稼働が遅れていること、MOX利用の地元了解という政治的・社会的な問題が残っていることである。六ヶ所再処理施設をやめれば、中間貯蔵施設が更に必要になるが、日本が無制限につくっていけるかどうかは社会的な問題である。六ヶ所再処理施設の稼働のモード、軽水炉でのMOX利用の程度、中間貯蔵の容量の三者を上手くバランスさせながら進める必要がある。

(核セキュリティについて)

持地

- 来年の核セキュリティサミットに向けて日本としては内部脅威に対する信頼性確認が課題になっている他、日本に限らず輸送時の核セキュリティが課題となろう。また高濃縮ウランの最小化が世界的な趨勢であり、日本は原子力機構が保有していたウランを米国にほぼ返還することで国際社会に協力してきた。

山名

- 原子力における「安全保障神話」に陥らないことが重要。具体的には設計基礎脅威(DBT)であらゆる可能性を考え、それにハード・ソフトで対応することが重要であろう。日本の各原子力施設でもDBTの分析に応じて対応を考えること、そうした対応を真剣に考える文化を育てることも必要ではないか。

グゼリ

- ハードだけではなくソフト面の対応も重要。各国においてそれぞれ状況は異なるため、ある国で上手く行ったことが別の国で上手く行くとは限らない。各国がそれぞれの状況に応じて規制や措置を実施する必要がある。核セキュリティサミットの意義は核セキュリティの重要性に関する国際的な認識を高めることである。フランスは輸送セキュリティに関するギフトバスケットに関し、メンバー国として引き続きコミットしていく。

遠藤

- 個人的には核セキュリティに対する日本の意識はあまり高くないと考える。例えば核脅威イニシアティブ(NTI)のインデックスでも日本の評価は低く最下位に近い。国際社会からのこうした日本への目を意識して核セキュリティを改善すべきである。

(プルトニウムへの保障措置の適用の区分化)

遠藤

- プルトニウムの形態(液体、粉末、ペレット)によって核拡散抵抗性は異なるのか。

ハート

- プルトニウム管理のそれぞれのオプションに適用される保障措置について述べたい。保障措置下のプルトニウムは、ほとんどが使用済燃料の形態であり、量が急速に増加しつつある。従って将来の核不拡散確保は使用済燃料に適用される保障措置に依存すると言っても過言ではない。使用済燃料プールで保管されている使用済燃料自体は実際に見ることができるため、この状態での保障措置の適用が最も容易く、単純で、安価である。2番目に簡単なのは、欧州やカナダで広く行われている乾式貯蔵下にある使用済燃料への保障措置の適用である。処分場における使用済燃料への保障措置は現状では概念しかなく、クローズドサイクルにおけるプルトニウムへの保障措置については小規模施設への適用の経験しかないが、プルトニウムの収支に大きな差異が生じたことはなく、上手く行っていると言える。

持地

- プルトニウムへの保障措置は原子炉級プルトニウムと兵器級プルトニウムで取扱いを区別していない。しかし魅力度という観点から、核分裂性プルトニウムの比率により取扱いを区別した方が良いのではと個人的には考える。また形状の違いや単体かMOXかによってテロリストにとっての魅力度が異なるのではないか。

山名

- 当面のプルトニウム管理に関しては、保障措置の精度を高く保つことができるかにかかってくる。六ケ所再処理施設で採用されているNRTA等の手法を活用することにより対応可能と考える。IAEAとの間でこの手法が上手く行くことを検証することが重要

- 超長期的な問題として、原子力をそこまで利用するかに依存するが、国際的にプルトニウム管理をどうしていくのかという問題がある。原子力時代の終わりを見越してプルトニウムを使い切ろうとする考え方、あるいは、原子炉を今後も継続的に利用するという前提で、プルトニウムの資源としての価値を活用する観点から、回収可能性を確保しつつ貯蔵する、もしくは当面、軽水炉MOXによる暫定的な利用を続けるという考え方がある。後者が望ましいと考えるが、国際的な議論があってしかるべき。

グゼリ

- プルトニウムに対する保障措置は今のところ成功している。追加議定書により、未申告の活動を検知することが可能。

【会場からの質疑と応答】

質問1

- これまでに核兵器開発に成功した国の事例を見るとプルトニウム分離に成功することはそれほど難しくないように思われる。しかし六ヶ所再処理施設は問題に直面している。原子炉からのプルトニウム分離と核兵器製造のための分離は違うのか。仮にイランが重水炉の使用済燃料からプルトニウムを分離しようとした場合、六ヶ所再処理施設で適用されているような技術を使うのか。

グゼリ

- 六ヶ所再処理施設の問題はプルトニウム分離の問題ではなくガラス固化の問題である。技術そのものに大きな違いはないが、小規模で再処理を実施する方が大規模で実施する場合よりも簡単であるということは言える。

質問2

- インドとの関係においてNPT体制は矛盾を有しているように思われるが、その解決なしに他の問題の解決はないのでないか。

アインホーン

- 米国は前政権時代にインドとの原子力協力を行うことを決定し、包括的保障措置を適用していない国との協力を行わないこととされていたNSGガイドラインに関し、インドに対してのみ例外を認めるよう他の国を説得した。当時、私はインドとの原子力協力に反対であり、議会でもそう証言した。オバマ政権はインドを核不拡散の主流に近づけるという期待から前政権の政策を踏襲しており、インドによる輸出管理の強化などによって一定の成功は収めている。ただし、この例外扱いが、ルールは簡単に枉げられるものであるという間違ったシグナルを送るものである点、パキスタンやイスラエルに対する取扱いとの違いにより二重基準を構成するものである点で、問題が多いものであることは認めざるを得ない。

質問3

- 兵器級と原子炉級のプルトニウムに関して、原子炉である程度まで燃焼させたプルトニウムでも兵器製造が可能であるという報道があったが、核分裂性プルトニウムの比率による区分を設けることに対する技術的検討はどこまでなされているか。

ハート

- IAEAの保障措置システムでは純粋なプルトニウム238を例外として全てのプルトニウムを等しく扱っている。これは、IAEAがプルトニウムの核兵器への利用に関する情報を直接保有しておらず、プルトニウムの同位体比に関して核兵器への転用の魅力度を評価することが難しいことによる。

アインホーン

- 原子炉級のプルトニウムによる核実験が過去に行われたという最近の報道が事実であれば、同位体組成にかかわらず、プルトニウムの扱いには注意する必要がある。

質問4

- なぜNTIにおける日本の核セキュリティの評価が低いのか。

遠藤

- 評価が低いのはプルトニウム保有量が多い、保管場所が多い、プルトニウムの輸送が多い、規制組織と推進組織が分離されていなかった、核物質防護に関して武装警備員がいない、内部脅威対策がなされていないといった理由による。あくまで一つのシンクタンクがそう見ているということである。

パネル討論2「核燃料サイクルのオプションに係る核不拡散確保のための保障措置や技術的措置の役割」

- 座長

- 田中 知 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授

- パネリスト

- ディヴィス ハート IAEA東京事務所長

- クリストフ グゼリ 在日フランス大使館 原子力参事官

- イル ソン ホワン 韓国ソウル国立大学工学部教授

- 安 俊弘(アン ジョンホン) カリフォルニア大学バークレイ校原子力工学科副部長・教授

- 久野 祐輔 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長

田中 知氏

田中 知氏論点

- クローズドサイクルとオープンサイクルにおける保障措置技術の役割

- 核不拡散を強化する技術的措置としての核拡散抵抗性向上の取組みとプルトニウム燃焼技術等の検討

パネルディスカッションの概要

本パネルでは、保障措置やプルトニウム燃焼技術等の核拡散抵抗性技術が核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュリティ確保に果たすべき役割について議論が行われた。

まず、ハート氏がIAEA保障措置の進化について説明するとともに、従来の保障措置が核物質の検認を中心としたものであったのに対し、現在の保障措置は「国レベルコンセプト」という概念で特徴づけられるようになったこと、すなわち、保障措置の適用対象となる国の核拡散のリスクを様々な情報から総合的に評価する時代に入ってきている旨が述べられた。原子力機構の久野からは、日本の保障措置の取組みが説明された。特に、六ヶ所再処理施設において技術的に保障措置の精度を高める様々な方策が検討されてきたことが述べられた一方で、「国レベルコンセプト」の中で、国を評価するファクターとして「IAEAとの協力」という項目が挙げられているとおり、より重要なことは、原子力活動の透明性の向上であり、IAEAとのコミュニケーションを緊密化することで、大型再処理施設の保障措置への信頼性が高まるとの見解が示された。ソウル国立大学のホワン氏からは、韓国が開発を行っているパイロプロセスに関して保障措置をいかに適用するかが課題であるとの見解が示された。また、カリフォルニア大学の安氏からは、使用済燃料の処分場に適用される保障措置は、処分場の深度や地質によって異なるものになる可能性があり、処分場の設計に応じて保障措置のあり方を検討する必要があるとする指摘がなされた。

久野から、長期的な検討課題として、最終廃棄物(オープンサイクルでは使用済燃料)中のプルトニウムの同位体比による保障措置の取扱いの区分化に関する問題提起がなされたのに対し、ハート氏は、数種類のプルトニウム区分を保障措置に導入することは、当該プルトニウムが実際に申告された区分に該当することをIAEAが検認する必要が生じることを意味し、現時点では効率性の点でメリットがない旨を述べた。

また、複数の参加者から、IAEAや原子力先進国による新規原子力発電導入国に対する計量管理の支援や、原子力輸出に際して、Safeguards by design (SBD)の考え方を取り入れることの重要性が示された。

核拡散抵抗性技術に関しては、安氏から、高温ガス炉によるTRISO型被覆燃料等のdeep burnによるPu-239の燃焼等、核拡散抵抗性を向上させるいくつかの技術的オプション、ホワン氏から、高レベル放射性廃棄物から中レベル放射性廃棄物への転換の可能性を有するパイログリーンと呼ばれる分離・消滅処理技術及びそうした技術に基づく地域的な核燃料サイクルのスキームの構想、グゼリ氏から、フランスが進める高速炉であるASTRID計画の概要がそれぞれ紹介された。安氏は、高速炉によるウランの燃焼(プルトニウムの増殖)と高温ガス炉によるプルトニウムの燃焼を組み合わせることで回収ウランや劣化ウランも含め、核物質全体としての消費を促進することができるとした。

核拡散抵抗性と保障措置との関係に関して、ハート氏は、核拡散抵抗性の向上により保障措置レベルを下げることは可能であるが、いかなる技術であっても不正使用の可能性は否定できないため、保障措置の適用を完全に排除するということはできないことを述べた。

また、久野から、プルトニウム利用・消費の長期的なビジョンを示していくことが重要であり、その中には、こうした核拡散抵抗性技術や、実現は必ずしも容易ではないものの、国際管理も含まれる旨のコメントがあった。

【論点1:クローズドサイクルとオープンサイクルにおける保障措置技術の役割】

田中座長

パネル2の趣旨を説明

ディヴィス ハート氏

ディヴィス ハート氏ハート

IAEA保障措置の進化について説明

- IAEA保障措置の進化の歴史は4つの時期に分けられる。1950年代のIAEAの設立から1980年代までの第1期(「古典期」)においては、核物質の検認が中心であり、IAEAは各国から提出される報告書の正確性を独自に検認するという役割、核物質の輸出入に関して輸出国、輸入国の双方から提出される報告書の整合性を確認するという役割が中心であった。

- この時期の保障措置のアプローチの限界は、当該国が核物質を申告でしなければ何もできないということであり、こうした従来の保障措置の弱点は湾岸戦争後、イラクによる未申告の原子力活動が発覚したことで明らかになった。こうしたことからIAEA保障措置の強化の議論が行われ(第2期(「強化期」)、こうした議論はモデル追加議定書の採択という形で結実した。

- 第3期は「統合期」と称すべき時期であり、追加議定書が履行される中で、従来の保障措置手法と追加議定書の下での保障措置手法が統合、最適化されて適用されていった時期である。

- 現在は、「国レベルコンセプト」の導入により特徴づけられる第4期に入ろうとしている段階である。「国レベルコンセプト」とは、IAEAが評価する核拡散リスクに応じて、当該国への保障措置適用のあり方を調整するものである。IAEAの保障措置資源の1/3は日本における保障措置に使用されており、2011年の予算では、日本、韓国の順番であったが、2012年には、イランが日本に次いで2番目となった。このことは、核拡散リスクが大きい国により多くの資源を投入するという「国レベルコンセプト」の考え方を反映したものである。IAEAにおいて実際に現場で保障措置に従事する査察官は約250人に過ぎず、資源を効率的に活用する必要がある。

グゼリ

- フランスは核兵器国であり、IAEAの保障措置の適用は限定的であるが、EURATOMの保障措置下にある。EURATOMの保障措置においては、核兵器国も非核兵器国も同等に扱われ、全ての民生原子力プログラムが対象となる。従ってフランスが適用を受けている保障措置は、保障措置の適用主体が異なるだけでIAEA保障措置と同じである。フランスではCEAやフランス放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)で実施されている計量技術等の研究を通じてIAEAやEURATOMにおける保障措置適用を支援している。

- フランスではパイロプロセス技術の開発を行っているが、Safeguards by Design (SBD)3という考え方や核拡散抵抗性に留意して開発を進めている。

3 原子力施設の設計段階から保障措置の適用を考慮することにより、保障措置の適用を容易にする考え方

久野 祐輔

久野 祐輔久野

「クローズド及びオープン燃料サイクルにおける核拡散リスクへの対応策」として、保障措置に関する日本の取組みやクローズドサイクルとオープンサイクルにおける核拡散リスクに関する説明がなされた。

- 六ヶ所再処理施設においては様々な手法を用いて保障措置が適用されている。仮に今後、不明物質(MUF)が生じたとしてもIAEAと共同で解明すれば良く、直ちに日本の保障措置結論に影響を与えることにはならない。

- クローズドサイクルは短期的には核拡散リスクは高いが、原子炉で燃焼させることにより長期的には、核兵器への転用の可能性から見たプルトニウムの質が低下することから、核拡散リスクは低くなる。直接処分の場合には、短期的には核拡散リスクは低いが、核分裂生成物の崩壊により長期的には核分裂性プルトニウムの比率の上昇により高くなる。

- 米国では核兵器への転用の魅力度の観点から、プルトニウムに等級を設けることについての研究が行われている。

- 日本は高速炉によりエネルギーを効率的に利用するという政策をとっているが、プルトニウムを消費するという目的では、TRISO燃料の高温ガス炉での燃焼や岩石燃料によるプルトニウム燃焼技術の活用が考えられる。

グゼリ

- 新規原子力発電導入国に対して計量管理システムの構築や人材育成に関して支援を行うことは重要。IAEA加盟国はIAEAと協力して、新規原子力発電国に対して保障措置適用の経験を伝えていくことにより、これらの国が保障措置上の義務を果たすことができるようにすることが重要

ホワン

- 韓国原子力研究所(KAERI)では、使用済燃料のリサイクル技術の開発としてパイロプロセスに関する技術開発を行っているが、保障措置技術の開発に関して多くの課題に直面している。パイロプロセスは核拡散抵抗性、高速炉への適用、臨界安全、経済性といった点で多くの利点を有しており、この保障措置の課題が、実用化を考えた場合に主要な阻害要因となっている。

- 湿式の大型再処理施設の保障措置については、現状のように核不拡散上の懸念が少ない原子力先進国で運転されている限りにおいては十分かもしれないが、もし、他の国に輸出することを考えた場合には更に保障措置を向上させていく必要がある。

- 東電福島第一原子力発電所事故以降も特に新興国における原子力導入への関心は衰えていない。韓国は1970年代の原子力発電導入時に、米国、フランス、カナダといった先行国から多くのことを学んだ。過去にそうした恩恵を受けたお返しとして、原子力導入国に対する支援を実施している。例えば、韓国政府は、韓国国際原子力学校(Korea International Nuclear Graduate School: KINGS)を設立し、原子力発電の導入に必要なマイルストンを示したIAEAの文書4に含まれる19の項目について韓国の経験を盛り込むことなどによりマニュアル化することで、韓国の経験を新興国に伝えるという取組みを実施している。そうした新興国との交流の中で、平和利用に特化して原子力利用を実施し、燃料サイクル関連活動を行わないことが賢明な選択であることを伝えている。

4 Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series, No. NG-G 3.1

ハート

- IAEAは保障措置分野に限らず、原子力発電新規導入国に対する、キャパシティビルディングに関する支援プログラムを有している。保障措置の分野では、トレーニングの提供等の協力を行っており、例えば、最近では、ベトナムとの間で保障措置に関する緊密な協議が行われてきており、その結果、追加議定書の署名や保障措置インフラの改善など、保障措置強化に関して進展が見られた。

- IAEAとしてもできる限り原子力新興国を支援していくが、保障措置の経験を有する日本、韓国等の原子力先進国がこれらの国に対する直接的な支援を継続していくことも重要である。

グゼリ

- EURATOMにおいても保障措置やその他の原子力に関する支援プログラムを有している。

久野

- SBDという考え方が必ずしも全ての原子力資機材の輸出国やメーカーに浸透していないのではないかという懸念があり、SBDを取り入れたメーカーがコスト面で不利になり、競争に負けてしまうようなことがあってはならないわけで、そのためにはIAEAを中心に、SBDに関する国際的なコンセンサスを構築していく必要がある。

久野

- 技術的に保障措置の精度を高める様々な方策が検討されているが、より重要と考えるのは、透明性の向上である。国レベルコンセプトの中で、国を評価するファクターとして「IAEAとの協力」という項目が挙げられている。例えば、施設の運転データの提供をIAEAが求めてくる場合があるが、そうした要求にできる限り応えることによりIAEAとのコミュニケーションを緊密化することで、大型再処理施設の保障措置への信頼性が高まる。

安

- 大学における保障措置、核セキュリティの概念研究は特に2001年同時多発テロ以降、始まったものであり、まだ初期の段階にある。IAEAや各国の研究機関との協力が重要

- 本分野の研究を行うに際して公開性、透明性とのジレンマに直面している。

- SBDは大学での研究テーマとして興味深い。

グゼリ

- SBDの考え方を浸透させることは長期的な課題である。短期的な方策として、現状で適用可能な技術により、保障措置の有効性、効率性の改善を図っていく必要がある。

久野

- 万年単位に及ぶ超長期にわたる直接処分における保障措置を考えた場合に、現状の国をベースにした保障措置という制度的アプローチで果たして対応可能なのかという懸念がある。そうしたことを踏まえてどちらのオプションを選択するか検討する必要があり、核拡散や核テロの観点からの魅力度の低いオプションを選択すべきである。

安

- 久野氏が述べたように、超長期的に見て使用済燃料の直接処分が保障措置上、複雑な問題を提起するのは間違いなく、時間が経つにつれて状況が改善される放射線安全よりも解決が難しい。

- また、一口に使用済燃料の直接処分と言っても、様々なオプションがあり、処分場の深さや地質によって保障措置の適用の仕方は異なるのではないか。例えば、deep borehole5による処分の場合、長期的にも再取り出しは非常に困難である。また、粘土質の土壌で処分する場合は、ハードロックでの処分の場合に較べて、掘り返す場合の騒音が小さく検知しにくいという問題がある。

- 実際に地層処分を開始する前に保障措置に関する技術オプションを検討しておく必要がある。

5 地表から2000〜5000メートルの地下に処分することで人間環境からの隔離を確かなものにしようとする概念

ハート

- これまでのIAEAの保障措置は核物質へのアクセスをベースにしたものであったが、使用済燃料の処分場は一旦、閉鎖されてしまうとアクセスができなくなり、未申告のアクセスの兆候がないことをいかに検認するかが重要になるという点で、これまでの保障措置とは異なるアプローチが必要になる。

ハート

- プルトニウムの同位体による保障措置の区分の導入については長年に渡り議論が行われてきた。プルトニウムの種類によって核兵器への転用の容易さは異なること、核兵器国が核兵器を製造するのに用いるプルトニウムは通常の原子力発電炉からのプルトニウムとは大きく異なることについて異論はない。IAEAがプルトニウムの同位体比による保障措置の区分を導入していない理由は、実際の適用を想定した場合に、効率性の点でメリットがないことによる。プルトニウムをタイプAとタイプBに分けることを想定した場合、どこで線を引くかという問題がある。また、当該国が保有するプルトニウムをタイプBとして申告したとすれば、IAEAはそのプルトニウムがタイプBであることを検認する必要がある。

- 高温ガス炉によるdeep burnで殆ど核分裂性プルトニウムが存在しないようなケースに関しては、将来、保障措置の区別化を導入することも考えられる。

久野

- 今すぐにプルトニウム区分を導入することを主張しているわけではない。長期を見据えた場合、原子力利用が終焉する時期において、果たして使用済燃料に含まれる原子炉級プルトニウムに適用される保障措置が果たして現状のままで良いのかという観点から問題提起をしている。

グゼリ

- 国レベルコンセプトの導入とプルトニウムの区分化の導入を結びつけたような議論も出来るのではないか。

【論点2:核不拡散を強化する技術的措置としての核拡散抵抗性向上の取組みとプルトニウム燃焼技術等の検討】

安 俊弘(アン ジョンホン)氏

安 俊弘(アン ジョンホン)氏安

「長期的な核拡散抵抗性の改善」として、核拡散抵抗性を長期的に向上させるいくつかの技術的オプション(高温ガス炉や高速炉によるプルトニウムの燃焼、deep boreholeによる処分)の説明がなされた。

- 高温ガス炉はプルトニウム-239の燃焼に適しているという特徴があり、設計によってはプルトニウム-239の90%を燃焼させることが可能である。従って、燃料の組成によっては保障措置の適用を終了させられる可能性もある。

- 核拡散抵抗性以外にも内在的安全性や地層処分の場合の燃料の健全性などの特徴があり、今後、真剣に導入を検討すべきオプションである。

- ナトリウム冷却高速炉(SFR)は増殖炉として活用した場合、プルトニウム在庫の増加、他の国における増殖炉への関心の増大、という短期的な核拡散リスクの増加につながる。

- 高温ガス炉、ナトリウム冷却高速炉はいずれもプルトニウム、ネプツニウム、アメリシウムの消滅処理に有用であるが、前者が、急激に、高燃焼度で、しかしながら不完全に燃焼させるのに対し、後者はゆっくりと、低燃焼度で、しかしながら完全に燃焼させるという特徴の違いがある。核拡散抵抗性を最大化するには両者を活用することが重要

- 加速器駆動システム(ADS)は長期的に有用なオプションであり、第1段階のPuサイクルと第2段階のMAによるサイクルという2段階のサイクルから構成される。

- Deep boreholeによる処分は、殆ど回収が不可能であるという利点があるが、深地層の環境に不確かさがあることから、臨界安全や放射線安全の確保が課題である。

- 燃料サイクルオプションを検討する上においては、相互に影響し合う長期的な要因と短期的な要因、国内的な要因と国際的な要因を勘案する必要がある。

- 長期的な拡散リスクを減少させるには国際的な燃料サイクルシステムの構築が不可欠

イル ソン ホワン氏

イル ソン ホワン氏ホワン

「多国間アプローチによるクローズドサイクル」としてクローズドサイクルにおいて核拡散抵抗性を向上させる多国間アプローチについて説明がなされた。

- マイナーアクチニドや核分裂生成物を先進的な方法で分離、核変換することにより、残された廃棄物の区分を高レベルから中レベルあるいは低レベルに変更することが可能になる。中レベルの放射性廃棄物の処分は米国の廃棄物隔離パイロットプラント(WIPP)で実証されていることから、こうした区分変更はメリットがある。

- 1999年に米国の科学アカデミーは先進的な分離・核変換により高レベル放射性廃棄物をなくすことは不可能であるという結論を出したが、10年後にアルゴンヌ国立研究所(ANL)のLeidler氏はUREX+という技術を用いて低レベル放射性廃棄物に変えることが可能であることを実証した。

- 私は、韓国で過去15年間にわたり、韓国核変換エネルギー研究センター(Nuclear Transmutation Energy Research Center of Korea)を運営しており、KAERIや米国のアルゴンヌ国立研究所(ANL)、日本、欧州連合と協力し、廃棄物の除染を目的としてパイログリーンと称するプロセスを開発している。研究の成果は韓国内の独立した専門家グループによりレビューされ、実験室レベルで実証されたという評価を受けている。開発には時間を要し、2050年を実用化の目標としている。

- 最初の研究開発の段階においては、核拡散抵抗性の観点からパイロプロセスよりも湿式のプロセスの方がよりメリットがある。パイロプロセスの開発が進めば、パイロプロセスを活用する第2段階に移行する計画である。

- こうした技術の開発には多くの投資が必要となるため、使用済燃料の管理という共通の課題を抱えるアジアの国が協力して進める地域的なアプローチが不可欠である。各国が暫定的な措置として自国における使用済燃料の乾式貯蔵を進めつつ、長期的な研究開発に協力すれば、原子力の持続性に関する公衆の理解を得る上で有益である。

クリストフ グゼリ氏

クリストフ グゼリ氏グゼリ

ASTRID計画について説明

- 高速炉は、元々、核不拡散の目的で開発が行われたわけではないが、核不拡散の観点からも有用なツールである。

- 現在、概念設計の第2段階にあり、2015年に詳細設計に入る。2019年に実際に建設を行うか否かの決定が予定されているが、マイルストンに沿って作業がなされる限りにおいて、2019年までの資金は政府から提供されることになる。2025年頃の運転開始を予定している。

久野

- 各パネリストから紹介があったようなプルトニウム消費の方策は今すぐ利用可能なわけではない。当面は軽水炉やもんじゅでの利用を促進しつつ、長期的には革新的な技術を用いたプルトニウム消費方策を検討していく必要がある。

ハート

- IAEAによる核物質の定義にはマイナーアクチニドは含まれておらず、保障措置協定にもマイナーアクチニドへの保障措置の適用は含まれていない。ボランタリーな措置として、関係国がネプツニウムとアメリシウムの保有量を報告しているのみである。

グゼリ

- MAを含めたリサイクルの実現可能性は確認されているが、コストがかかる。MAリサイクルが実現するか否かはそうしたコストを将来の社会が許容するかどうかに依存する。

田中

- 高温ガス炉によるプルトニウム消費の実現可能性は?

安

- 高温ガス炉は日本を含む多くの国で研究開発が行われてきており、実用化に期待をもたせる多くの成果が得られている。しかしながらこれまでは、高温ガス炉は水素製造や高熱の利用という核不拡散とは別の観点で開発が行われてきており、プルトニウムの燃焼という側面からの見直しが必要。場合によっては、設計上の制約を緩和することができるかもしれない。

- プルトニウムが蓄積していくとしても保障措置の適用により監視することが可能であり実際上の問題は生じない。従ってプルトニウムの蓄積の問題は保障措置の問題というよりは、特に日米原子力協力協定のコンテキストでの国際政治上の問題。技術の開発にあたっては、実際上のニーズを見極めた上で開発スケジュールを策定していく必要がある。

ホワン

- リサイクル施設を地域の施設として容量を増やすことで経済性を向上させることができる。

久野

- プルトニウムが蓄積したとしても保障措置が適用されているから転用の問題は生じないというのはその通り。問題は日本が約束している「余剰プルトニウムを保有しない」という政策との関係であり、国際的に日本がどう見られているかということ。プルトニウム利用に関する将来のビジョンを示す必要がある。そうしたビジョンの中には国際管理のようなものが含まれるし、核拡散抵抗性技術の開発も含まれる。

ハート

- ミスユースが不可能な技術というものはなく、核拡散抵抗性というのは程度の問題である。従って核拡散抵抗性の向上により保障措置レベルを下げることは可能であるが、保障措置の適用を完全に排除するということはできない。

【会場からの質疑と応答】

質問1

- 長期にわたる核拡散抵抗性を考える場合に、将来の脅威をどう想定するか。

久野

- 現在の脅威をベースに考えているが、確かに脅威の進化を考慮に入れる必要はある。

質問2

- 高温ガス炉をプルトニウム燃焼に利用するという提案は興味深い。高温ガス炉に加えて高速炉も必要であるという説明があったが、その部分についても補足いただけるとありがたい。

安

- 高温ガス炉によるプルトニウムの在庫管理が上手く行ったと仮定した場合、プルト残された最大の課題はウラン(回収ウラン、劣化ウラン)をいかに処分するかである。原子力利用の時代の終焉に際して全ての遺産を処分するとすれば、ウランの在庫の問題にも対応する必要があり、ウランをプルトニウムに変換し、処分するのに高温ガス炉は適用できず、高速炉を利用することが合意的なオプションと考える。その意味で高速炉と高温ガス炉を組み合わせて活用することにより効率的な処分が可能になる。

閉会挨拶

遠藤 哲也 日本国際問題研究所 特別研究員、元原子力委員長代理

遠藤 哲也氏

遠藤 哲也氏- 本フォーラムは性格が異なる3つの機関が協力することにより、政策と技術を結びつけて議論することが可能となっており、開催の数を重ねて定着してきた感がある。今後も同様の取組みを継続していきたい。

- 日米原子力協力協定は日本の核燃料サイクルの履行のベースになっているものであり、協定交渉に関与した者として、2018年以降も協定が継続することを願っている。

- その観点で余剰プルトニウムを保有しないという政策を堅持し、プルトニウム利用計画を具体的に示す必要がある。

田中 知 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授

田中 知氏

田中 知氏- 本フォーラムは、研究開発、国際政治、人材育成の要素がマッチングして開催されており、他に例がない。今後の日米原子力協力協定の期限の到来、六ヶ所再処理施設の稼働開始に向けて、地に足がついた核不拡散、核セキュリティの対応が必要。

- 本国際フォーラムの場での議論を通じて核不拡散、核セキュリティに我が国が真剣に取り組んでいることを示すことができたのではないかと考える。

* この報告は、フォーラムでの基調講演の要旨、パネル討論の概要及び発表資料を収録したものである。 なお、基調講演の要旨、パネル討論の概要の文責は事務局にある。