原子力平和利用と核セキュリティに係る国際フォーラム

−福島原子力事故の教訓をソウル核セキュリティサミットでの議論につなげるために−

結果報告

平成23年12月8日(木)、9日(金) ベルサール飯田橋ファースト ホールA

冒頭挨拶

鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長

- 3月11日の東北地方太平洋沖地震及び津波により引き起こされた福島第一原子力発電所の事故(福島原子力事故)について、原子炉は現在、冷温停止に向けコントロールされているものの、完全に安定な状態に移行させるためには今後も数ヶ月に渡る措置及び対応が必要である。世界の様々なコミュニティから犠牲者や避難住民に対する援助と激励に対し感謝する。

- 本件事故に関し、現在、我々は二つの課題に直面している。一つは原子炉の完全な安定化と長期的な廃炉に向けた取り組み、二つはサイト外の除染や環境対策である。オンサイト及びオフサイトの両面からの対応が必要であり、原子力機構もその能力を活用して最大限の対応を行っていく。

- 福島原子力事故を受け、原子力安全と核セキュリティの確保に関する類似性の認識が高まっており、原子力施設に対する外部からの攻撃を防止する対策の強化が重要である。2012年のソウル核セキュリティサミットでは、2010年のワシントン核セキュリティサミットで表明された4年以内に脆弱な核物質の管理を徹底する等の各国の対応状況の他に、福島原子力事故から得られた知見についても焦点が当てられよう。

- 以上の状況を踏まえ、今回のフォーラムは、関係諸機関から専門家を招いて基調講演、特別講演、パネル討論を通じて、核セキュリティ強化の効果的な戦略・対策等について議論し、結果はソウルの核セキュリティサミットで報告されるだろう。

- 現在、福島原子力事故後の日本の原子力エネルギー政策は議論の最中であり、多くを語ることは時期尚早であるが、日本政府は世界の原子力安全と核セキュリティに対し貢献していく意思があることから、本フォーラムの結論が今後の日本の原子力政策決定に貢献することを期待する。

基調講演

福島原発事故から見えた原発のセキュリティと安全性

末松 義規 内閣総理大臣補佐官(東日本大震災復興対策、少子化対策及び自殺対策担当)

【はじめに】

- 私は、以前は宮城県の現地対策本部長、現在は、福島原子力事故も含めた東日本大震災復興対策の担当として福島原発事故に関わってきた。ただし、直接の担当ではないため、ここで述べることは政府の見解ではなく、個人の見解である。

【福島原子力事故】

- 昨日の時点で、原子炉の冷温停止が達成された状態にあり、今後もこの状況を継続していきたい。今月半ばすぎにはステップ2(冷温停止状況)を達成したことが宣言される予定であり、次のステップは警戒区域から避難した人々の帰還と賠償問題である。

【原子力安全と核セキュリティ】

- 日本では阪神大震災以降、原子力安全が見直されてきたのに対し、核セキュリティに対する関心は薄かったと考えられるが、今後、核セキュリティの取組みは重要である。特に福島原子力事故で電源喪失の問題がクローズアップされたことから、電源喪失が人為的になされないための検討が行われていくことが想定される。

- 原子力事故や核セキュリティに関する事象が起きてしまった場合、その回復には大きなコストを要する。事故等を起こさないよう最大限の予防の取組みが必要である。

【構造上、設計上の脆弱性の問題】

- 地震、津波、異常気象といった天災による事故の発生、過失による事故の発生に加えて原子力施設への人為的な攻撃に対応する必要がある。そのためには秘密の保持、攻撃が実際になされた際の攻撃目標に到達する時間を遅らせる取組み、サイバーテロへの対応、使用済燃料プールや予備電源設置の場所等、設計の検討が重要。また、他の国による原子力施設に対する軍事行動に関しては、これを防止するための外交的取組みが求められる。日本では、原子力安全及び核セキュリティを担当する独立した規制機関が新設される予定である。当該機関は、経済産業省、文部科学省、防衛省、海上保安庁や、原子力機構などの国内研究機関及び国際的な研究機関等が行う原子力安全及び核セキュリティに係る活動の調整を行うことになる。

【リスク・コミュニケーション】

- リスク・コミュニケーションにおいては適切な情報を出していくことが重要。10月半ばにIAEAによる除染活動の適切性を評価するミッションが来日した際、日本の除染活動は国際基準をクリアするだけでなく、むしろこれを超えるものであるとの指摘が記者会見でなされた。こうしたことを福島の住民向けに発信してもらいたいと考えていたが、実際に報道したのは1紙か、2紙にとどまった。マスコミへの働きかけに関する政府側の努力が足りなかった面がある。メディアとの良好な関係を育んでいくことが必要である。

【国際的ネットワークの強化】

- 原子力安全や核セキュリティに関してベストプラクティスや情報の国際的な共有が重要。この国際フォーラムでは、来年4月のソウルでのセキュリティサミットや、来年後半に日本がIAEAと共催で開催予定の原子力安全に関する国際会議のたたき台になるような議論を期待する。

福島原子力事故の評価と教訓

ドゥニ フローリィ 国際原子力機関(IAEA)原子力安全・セキュリティ局事務次長

【はじめに】

- 原子力事故の報告や経験をフィードバックすることは、原子力安全の基盤整備の根幹であり、1979年のTMI原子力発電所事故、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故及び2001年9月11日の米国同時多発テロは、原子力安全及び核セキュリティの強化を促した。チェルノブイリ原子力発電所事故以降、25年間、重大な原子力事故は無かったが、以前の事故同様、今回の福島原子力事故で学んだ教訓を生かさなければならない。

【福島原子力事故の教訓】

- 福島原子力事故は、原子力災害には国境がないことを再認識させた。

- IAEA事務局長の要請を受け、国際原子力安全諮問グループ(INSAG)は福島事故に関連する今後のアクションに関して勧告し、弱点となる可能性として、規制構造、指揮命令系統、究極的な事象、過酷事故、電源喪失、冷却機能の喪失、爆発性ガスの蓄積、使用済燃料貯蔵、緊急時対応の9つを特定している。

【原子力安全に関するIAEAの行動計画】

- 本年6月の原子力の安全に関するIAEA閣僚会議で採択された宣言に対応して、(1) 東電福島第一原子力発電所事故の観点からの安全評価、(2) IAEAピアレビュー、(3) 緊急事態に係る準備及び対応、(4) 国内規制当局、(5) 事業機関、(6) IAEA安全基準、(7) 国際的な法的枠組み、(8) 原子力発電計画の開始を計画する加盟国、(9) キャパシティ・ビルディング、(10) 放射線からの人及び環境の保護、(11) コミュニケーションと情報提供、(12) 研究開発の12項目からなる原子力安全に関するIAEA行動計画がIAEA理事会で承認、総会で採択された。

- 国際的な法的枠組み:4月に開催された原子力安全条約(CNS)の第5回再検討会議では、安全対策に係る法的枠組みの強化が取り上げられ、2012年8月に特別会合を開催することが合意された。CNSの改正の必要性については、二つの同時並行的なアプローチ(two-track approach)、つまり、用意周到に条約の改正を図りつつも、一方で法的拘束力のない手段や種々のメカニズムを使い原子力安全を強化するという緊急課題に対応していくという方法が最も効果的と考える。その他、国家の規制機関の独立性確保の必要性、さらに原子力損害賠償制度に関しては、日本が国際条約に加盟していないことが指摘されている。

- IAEA安全基準:福島原子力事故以降、多くの加盟国で原子力発電所の脆弱性を評価する総合的試験(いわゆる、ストレステスト)が実施された。一方で、各国間の評価に関する調和が必要であり、IAEA事務局において、原子力発電所の安全尤度に関する評価手法を開発している。また、事故と関連したIAEAの安全基準についての調査も行っている。しかし、IAEA現地調査団の報告にも示すように、最良の基準を作成しても実施が伴わないと何の役にも立たない。

- IAEAピアレビュー:ピアレビュー(相互評価)は、規制の効果、運転及び設計上の安全性、緊急事態に係る準備及び対応を評価しており、安全強化に関するIAEA行動計画の核心である。加盟国はピアレビュー・ミッションを自発的に受け入れることが奨励されている。

- 緊急事態に係る準備及び対応:非常時対応計画と対応に関し、IAEAは、チェルノブイリ原子力発電所事故後に採択された「原子力事故の早期通報に関する条約」、「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」に基づき取り組んでいる。これらの責務を果たすために原子力安全・セキュリティ局内に緊急時災害センター(IEC)を設置し、加盟国との情報のやり取りは対応・支援ネットワーク(RANET)を通じて実施している。

- コミュニケーションと情報提供:チェルノブイリ原子力発電所事故と異なり、福島原子力事故の状況は、迅速に発信された。一方で、典型的なコミュニケーションに関わる課題として、国際原子力事象評価尺度(INES)が挙げられ、日本は当初レベル5と評価したが、その後レベル7に修正した。他国の専門家は、それが妥当とする意見とレベル6とすべきとの意見があり、世論を混乱させた。IAEAは、このような混乱を避けるためにINES評価の再検討を開始している。

- 透明性と行動計画:加盟国がピアレビュー結果をよりシステマティックに利用できるようにするには、評価結果を最大限の透明性を持って公表することが重要である。それが、政府と公衆との信頼を再構築するのに必要な第一歩ともなる。

- 原子力安全とセキュリティ:テロや悪意のある意図的行為により原子力事故が発生する可能性があり、福島原子力事故は、この点において原子力施設の防護に対し改善の必要性を指摘した。原子力安全には透明性の確保が重要だが、核セキュリティにはそれが困難なこともある。だからといって核セキュリティ問題がおろそかにされてきたというわけではなく、IAEAは福島原子力事故の教訓として本問題にも積極的に取り組んでいく。

【まとめ】

- 福島原子力事故は、今後長期に渡るものであることをIAEA加盟国は認識しているが、多くの原子力関係者は、事故の教訓を基に迅速な対応を行っている。IAEAの行動計画は、この道筋を示すものとして有用であり、行動計画の実施の監督と全ての利害関係者間の適切な調整のために、原子力安全行動チームをIAEA内に設置したが、当該チームの主要タスクの一つは、全ての加盟国から情報を集め計画を実施、評価し、全ての利害関係者に結果を提供することである。原子力安全に関する行動計画の承認によって、IAEAは原子力安全の枠組みを全世界レベルで強化するための歴史的な一歩を踏み出した。

- IAEAの151の加盟国が一丸となり、包括的なプログラムのもと、原子力安全ツールの全てを活かしながら、原子力安全の枠組みを国家、地域及び全世界レベルで強化していくことになる。

特別講演

原子力安全と核セキュリティのインターフェースへの統合的アプローチ-NRCの視点

マーク ダパス 米国原子力規制委員会(NRC)核セキュリティ・事故対応局副局長

【はじめに】

- 昨今の核の脅威の高まりの中で原子力安全と核セキュリティの統合的検討がより重要との認識を踏まえ、長年の知見に基づいて安全-セキュリティのインターフェース(接点)とその効果的な運用に焦点を当ててお話ししたい。

【米国原子力規制委員会(NRC)の使命、規制の枠組み】

- 米国原子力規制委員会(NRC)は国内の民生用原子力事業者に対する許認可を所管し、公衆衛生・安全・環境の保護、及び放射性物質の防護の確保に責任を有する。規制、許認可及び監督からなる規制の枠組みは、規制対象の実態に合わせて常に運用検討を行っており静的なものではあり得ない。

【原子炉のセキュリティに関する米国のアプローチ】

- NRCは、諜報機関からの情報及び国内外の脅威に対するNRC諜報スタッフの日常的な監視結果について検討・分析を行い、脅威対象の規模等を想定した設計基礎脅威(DBT)に照らして評価する。事業者は、障害物、検知システム、入室管理等を含む詳細なセキュリティ計画を作成するほか、内部脅威に対しては深層防護を取り入れ、脅威者が入手する内部情報によってセキュリティ防護機能が破られないように配慮する。

【原子力安全と核セキュリティのインターフェースと規制の枠組み】

- 9.11同時多発テロ以降、国家安全保障の維持が重要課題となり、NRCは、原子炉が脅威下においても効果的な核セキュリティ対策を維持できるようDBTを徹底的に見直すとともに、緊急時対応と核セキュリティ間の連携や核セキュリティを考慮した訓練プログラムの強化等を図った。

- 原子力安全と核セキュリティのインターフェースを効果的に管理できないと、予定した活動の遅れ、セキュリティの脆弱性の発生、安全機能及び緊急時の対応活動への影響が出てくる。その意味で、効果的な核セキュリティ戦略の重要な点は、原子力安全と核セキュリティのインターフェースを管理することができる能力である。

- NRCによる規制は、「連邦規制コード タイトル10(10 CFR)」に含まれ、このうち施設の核セキュリティはパート73「プラントおよび核物質の防護」に規定されている。また、原子力安全と核セキュリティのインターフェースについて、パート73.58「原子力発電所の安全-セキュリティのインターフェースにおける要件」を2009年に規定し、その実施に当たって考慮すべき細目を規制指針5.74「安全-セキュリティのインターフェースの管理」に記載している。

- 効果的な情報伝達なくして安全と核セキュリティのインターフェースの管理はできず、複数のサイトの各階層を横断する強固な情報伝達が重要であることを強調したい。例を挙げると、発電所の運転員と警備員とは其々の役割や責任が異なるため別個の組織文化を持つが、安全と核セキュリティのインターフェースは、こうした既存の組織文化に起因する障壁を打破する主体的な取組みが必要である。

【福島原子力事故後の対応等】

- 福島原子力事故の後、現在得られる技術・運転情報を基に規制体系に関する系統的・組織的検討を実施し、自然災害に対する防護・被害軽減・緊急対応のための規制組織の強化について数々の勧告を行ったが、これらは優先順位を付けて実施される予定である。なお、核セキュリティ監督機能あるいは安全-核セキュリティのインターフェースについては特段の改善の必要性は認められていない。

- 福島原子力事故に関し、長期的な停電や過酷な自然災害があっても原子炉と使用済燃料プールは安定的な状態を保たなければならないし、またそのような状況が敵対者に悪用される可能性があることを踏まえ、適切な対策を考える必要がある。

- 核セキュリティ機能に関連する重要な知見として指摘したいのは、一部の構造物等の機能不全が予見されていない中枢部の損傷をもたらし得ること、そしてこの観点から、安全にとって重要な構造物等を防護するために追加的な核セキュリティ対策が必要であろうということである。また、緊急時対応の手順について、実際の事象や安全と核セキュリティの双方の要素を含んだ総合訓練を基に絶えず改良を加えていく必要があろう。

【まとめ】

- 安全と核セキュリティは等しく重要であり、そのバランスを保つための効果的な計画・調整はあらゆる組織階層において必要である。本講演においてNRCが規制の枠組みをいかに改善してきたかがお分かりいただけたと思うが、米国のみが安全と核セキュリティのインターフェースの重要さを認識し、効果的な規制監督を実施しているのではないと確信する。

欧州連合における原子力安全と核セキュリティ

ディディエ アース 欧州委員会/共同研究センター(EC/JRC)総局長顧問

【欧州における原子力発電の状況】

- 現在、27のEU加盟国のうち14カ国が原子炉を有し、欧州における原子力発電の比率は35%となっている。福島原子力事故後、独国では政治的理由のみで8基が運転を停止、一方で、仏国、フィンランド、スロバキア、ブルガリア及びルーマニアで8基が建設途中であり、さらに24基以上の建設が計画されている。2020年代においても原子力発電は同様の比率を保つであろうと楽観的に見ている。

【原子力発電所のストレステスト】

- 今年末に各加盟国による安全性に関するストレステストの結果報告書が欧州委員会に提出され、その後、ピアレビューが行われる。欧州委員会は来年6月に各加盟国の報告書を統合したものを欧州理事会に提出する予定。

- ピアレビューには原子力発電所を運転しているEU加盟国(14カ国)に加えて、リトアニア、ウクライナ、スイスが参加、日本も含めた非加盟国もオブザーバとして参加する。

- ストレステストは地震、津波だけでなく、悪天候や火災など他の要因によって生じた原子力事故の結果、電源機能や最終冷却機能の喪失及びその組み合わせなど、安全機能が喪失した場合をも想定したもの。ストレステストは欧州の原子力安全規制機関が定義するクライテリアに基づいて履行する。

- 原子力安全に関するストレステストが原子力発電所や規制機関を対象に行われるのに対し、核セキュリティに関するストレステストは国を対象に行われ、核セキュリティと悪意やテロ行為による事故の予防や事故対応を解析することが目的である。中間報告書は、EU加盟国は核セキュリティ体制の強化にコミットするとともに、原子力安全と核セキュリティのインターフェースを強調し、核セキュリティ文化や緊急時対応等につき欧州及び国際レベルでベストプラクティスの共有を図ることを推奨している。この核セキュリティ分野でのストレステストについても2012年6月に最終報告書がまとめられる予定。

【保障措置や核セキュリティ分野における共同研究センターの活動】

- 共同研究センター(JRC)は保障措置や核セキュリティ分野においても科学技術の面からの支援活動を実施。従来の保障措置技術に関する支援(非破壊測定技術の開発等)、追加議定書の履行に関する支援(環境サンプリング等)、核物質等の不法移転の検知や核鑑識に関する活動、訓練の提供等の活動が挙げられる。

- 全ての大量破壊兵器(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Weapon)へのリスク対応能力を強化するための拠点(Center of Excellence)を設立する取組みが2010年に開始された。

- 2011年5月には、テロ攻撃に対する国の対応を分析するため、STAR (STAte Response to terrorist attack)と称する訓練が実施された。

【まとめ】

- 原子力安全と核セキュリティは可能な限り統合した形で推進し、原子炉の建設にあたっては原子力安全及び核セキュリティの両面から重大事故のリスク評価がなされるべきである。

- EUと日本の関係は強固なものであり、今後も保障措置、核セキュリティ及び科学技術における協力を更に強化すべきである。

2012ソウル核セキュリティサミットの展望

ハン ジョンヒ 韓国外交通商省2012核セキュリティサミット・サブシェルパ

【核セキュリティサミットの背景と重要性】

- 核セキュリティを議論する背景として、1993年以降、2千件以上の核物質や放射性物質の盗取、紛失、不正取引などの事例がIAEAに報告され、そのうち33件が高濃縮ウランまたはプルトニウムに係るものである。9.11テロ以降、特に核テロに関する懸念が増加している。

- 2009年4月、オバマ米大統領がプラハで核兵器の無い世界の実現について演説し、核セキュリティにつき、安全に管理されていない核物質の管理を4年以内に確保することをコミットした。核セキュリティを推進するには、多国間で取り組む必要があり、その推進はNPTの3つの柱である軍縮、核不拡散、原子力平和利用の推進にもつながる。

【2010年ワシントン核セキュリティサミット】

- 2010年4月にワシントンで開催された核セキュリティサミットには、NPT非加盟国3カ国を含む47カ国と3つの国際機関が参加し、核テロに対する脅威という共通認識を得てコミュニケが採択された。また、高濃縮ウランの返還、訓練センターの設立など個々の国からのコミットメントが示された。

【2012年ソウル核セキュリティサミットを取り巻く現況】

- 2012年3月のソウル核セキュリティサミットに向けた考慮すべき現在の情勢として、ポスト オサマ・ビン・ラディンの時代の安全保障の状況、アラブの春、福島原子力事故、原子力ルネッサンス、放射性物質の拡散の重大性が再認識されたことなどが挙げられる。

【ソウル核セキュリティサミットの方向性】

- ソウルサミットでは、ワシントンサミット後の進捗状況のレビュー及び評価と、ワシントンサミットでの原則及び精神を再確認する。またコミュニケは、政治的宣言から、実施のための現実的なビジョンと優先される主要方針に焦点を当てることに移行することとしている。また、原子力平和利用の再構築のための政策に活力を与えるための橋渡しになるようなものを提案したい。

【ソウル核セキュリティサミットのアジェンダ及び課題】

- サミットのアジェンダとしては、研究炉や医療用放射性同位元素製造のための原子炉につき、高濃縮ウランから低濃縮ウランを使用するように転換することや、核セキュリティに関してIAEAが中心的拠点として基幹的な役割を担うこと、核物質の違法取引や国境管理に関する国際協力、情報に関するセキュリティなどが挙げられる。核セキュリティに関しては、各国の主権の尊重が必要とされる一方、国際協力も重要であり、これらを同時に追求していく必要がある。

- 原子力安全と核セキュリティのインターフェースが重要であり、原子力施設の設計段階から両方の要素を検討することが必要である。また一般公衆の懸念を解消する上で、原子力安全と核セキュリティの両者が合わせて検討されていることを示すことが重要である。

- またサミットでは、核物質だけでなく放射性物質のセキュリティについても新たに検討したい。

【ソウル核セキュリティサミットの開催に向けて】

- サミットは、来年3月26日、27日に開催される。前の週には、原子力産業界によるサミット及び核セキュリティ専門家によるシンポジウムが予定されている。核セキュリティは、政府だけでなく産業界、NGOなど関係者全体の関与が必要である。韓国は、”セキュリティを超え平和に向けて(Beyond Security Towards Peace)”のスローガンの下、2012ソウル核セキュリティサミットの成功に全力を尽くすとともに、各国の声や見解の橋渡しを行い核セキュリティ問題に貢献したいと考えている。

パネル討論1「原子力施設における核セキュリティ」

- モデレータ

- 内藤 香 核物質管理センター専務理事

- パネリスト

- マーク ダパス 米国原子力規制委員会(NRC)核セキュリティ・事故対応局副局長

- ドゥニ フローリィ 国際原子力機関(IAEA)原子力安全・セキュリティ局事務次長

- ディディエ アース 欧州委員会/共同研究センター(EC/JRC)総局長顧問

- ハン ジョンヒ 韓国外交通商省2012核セキュリティサミット・サブシェルパ

- 持地 敏郎 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長

- 中込 良廣 原子力安全基盤機構(JNES)理事長

- 上坂 充 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授

内藤 香氏

内藤 香氏趣旨:

核セキュリティ対策の基本的考え方をとりまとめた核セキュリティIAEA基本文書や勧告文書の内容等についてレビューした上で、福島原子力事故の教訓と課題に鑑み、重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ上のリスク評価、核セキュリティ対応における国と事業者の責任と役割など、原子力施設の核セキュリティ対策のあり方につき議論を行う。

論点:

- 核セキュリティ対策の指針としてのIAEA核セキュリティ基本文書・勧告文書と国内対応

- 核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題

- 原子力施設の核セキュリティ対策のあり方

討論の内容:

ドゥニ フローリィ氏

ドゥニ フローリィ氏論点1:核セキュリティ対策の指針としてのIAEA核セキュリティ基本文書・勧告文書と国内対応

- IAEAから核セキュリティ基本文書、3つの勧告文書1、実施指針及び技術手引き発刊の背景、経緯及びその概要等が紹介され、併せて原子力安全と核セキュリティの両立の重要性に鑑み、両者のインターフェースに係る新たな核セキュリティ・シリーズ文書を作成中であることが紹介された。

- さらに日本からは、原子力委員会の原子力防護専門部会がIAEAの核セキュリティ基本文書等を参考に「核セキュリティの確保に対する基本的考え方」をまとめ、規制行政機関の適切な独立性確保、各行政機関の統合・調整の必要性を指摘していること等が紹介された。

核セキュリティ文化を如何に醸成させていくか。放射線利用と核セキュリティ対策との調和

- 核セキュリティ文化の醸成に関し、個々の職員の関与だけではなく上層部の関与が不可欠で、また組織の体質そのものに核セキュリティ文化を組み込んでいく必要がある。教育・訓練及びアウトリーチ活動が重要であり、そのためIAEAは国際セキュリティ教育ネットワーク(INSEN)を立ち上げた。

- 研究者や学生は、研究が重要と考え以前は安全文化についてさえ理解しなかったが、時間が経つにつれて浸透していった。同様に核セキュリティ文化については、警察の仕事で「自分とは関係ない」と考えてしまう。これを改善するためには、安全文化と核セキュリティ文化を同時に普及させていくことが良い。しかしだからと言って両者は対象が異なるので混同してはいけない。

- 教育界に身を置く者の立場から言えば、大学における核セキュリティ文化に係る教育は開始されつつある段階であり、教科書の作成や原子力関係機関からの教員の招へい、IAEAのINSENも有効利用していきたいと考えている。また、学生等は、実際の原子力施設での研究等を通じて核セキュリティ文化や規制等の知識を身に付けることができると考えている。

- NRCは、安全とセキュリティのインターフェースに関する規制要件を定めており、新たな要件に関するガイダンスも発表している。しかし、組織毎に特有の文化が障壁となっているため、関係組織間の効果的な調整およびコミュニケーションが必須である。さらにNRCは安全とセキュリティを等しく重要視した「安全文化政策綱領」2を発表している。

1核物質及び原子力施設の防護に関する核セキュリティ勧告(INFCIRC/225 Rev.5)、放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告、規制上必要な管理の外にある核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告

2Safety Culture Policy Statement

論点2:核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題

持地 敏郎氏

持地 敏郎氏福島原子力事故の教訓

- 日本では現在、福島原子力事故の収束に向けて作業中であるが、そのあらゆる情報が一般に公開されており、脆弱性に関する詳細な情報も公開されている。日本では安全とセキュリティの違いが明確ではなく、安全の観点から透明性を重視し情報を公開しているのではないか。事故後、経済産業省が追加的な物理的防護について議論を行っているが、その内容は非公開であるものの対策は考えられている。

- NRCは、2001年の9.11同時多発テロ以降、事業者に対し航空機の衝突や火災などに対抗できるような新たな装備の設置を義務付けるB.5.bと呼ばれる規制条項を規定した。福島原子力事故発生後は、B.5.bによって新たに導入された装備が自然災害時に正しく機能するかの検証が求められている。

- EUでは原子炉のストレステストが行われているが、目的は安全機能の確認であり、核セキュリティに対する施設の脆弱性チェックが行われたわけではない。安全性のストレステストの結果から、一部の国では規制の改正が行われつつあり、欧州委員会のレベルでも欧州委員会指令の改定が討議されている。核セキュリティに関しては、自国の核セキュリティに関する法規制や核セキュリティ文化、設計基礎脅威(DBT)、緊急時対応計画などに関するアンケートを実施した。独国は航空機の衝突を想定したストレステストを行っており、またシビアアクシデントのガイドラインは各国によって異なっている。

- ワシントン核セキュリティサミットまでは、高濃縮ウランとプルトニウムの管理に焦点が当てられていたが、福島原子力事故は、原子力施設の防護及び放射性物質のテロ対策の必要性を指摘した。特に原子力施設に対する妨害破壊行為(サボタージュ)への対応が重要性を増し、原子力施設の防護にも焦点を当てた核物質防護条約の改定版の発効、核物質及び原子力施設の防護に関する核セキュリティ勧告(INFCIRC/225 Rev.5)の国内規制への取り込みが重要である。

- 原子力安全では重視される透明性・開放性が、核セキュリティで重視される機密性・閉鎖性と対立する側面もある。また、核セキュリティは原子力安全と比べてより多くのステークホルダーが関与するため、包括的かつ非常に複雑である。原子力安全と核セキュリティの両立を図ることは非常に重要だが、互いに邪魔し合わないように配慮することが必要である。

- 福島原子力事故を受けて、韓国では大統領直属の原子力安全、核セキュリティ及び保障措置を包括的に管轄・監督する新しい規制組織「原子力安全・核セキュリティ委員会」を設置し、効果的な運用を行っている。

緊急時対応と内部脅威への対策

上坂 充氏

上坂 充氏- 日本では、INRCIRC/225 Rev5の国内規制への取り込み、来年設置が予定されている原子力安全庁、国家の特別機密へのアクセス者に対するセキュリティ・クリアランス(信頼性確認)のチェックシステム導入等の検討が進められている。内部脅威は非常に難しい問題であるが、民間が武装をしない状況において日本の対応の仕方を考えて行く必要がある。

緊急時における不審者侵入防止策、セキュリティ・クリアランス

- 緊急時の不審者侵入防止の検討は、最初から計画を立てて行うテロ行為とは異なり、起きる可能性を考えることが必要。結果として、セキュリティの設備が劣化する場合、例えば長期のブラックアウトに対しては、何らかの補完措置を講じる必要がある。補完措置としては、警備員の増員、外部から要員を連れてくる等が考えられる。

- EUに関して言えば、事業者が何らかの理由で対応できない場合には武装警察が対応する。また個人のセキュリティ・クリアランスについては、運転員のみならず、補修要員、請負会社員についても厳密に実施している。

- 韓国では、原子炉導入の増加に伴い核物質防護に係る作業も増加する予定。フルタイムの社員につき、犯罪記録などを使ったスクリーニング、2〜3人のグループでの作業、作業状況の監視、枢要区域では生体認証によるアクセス制限などの手段を講じている。さらに原子力発電所の職員には、実施すべき教育・訓練の時間を規則で規定している。2013年に、教育・訓練のための支援センターを完成させる予定であり、日中韓の支援センターが連携し、核セキュリティに関する意識啓蒙、核セキュリティ文化の醸成などの分野で協力できるのではないか。

- 仏国では仕事に不満を持つ従業員が原子炉をわざとトリップさせた事件があった。これに関連して、仏国放射線防護原子力安全研究所(IRSN)は民間の航空会社などで既に実施されていた、薬物、アルコールなどの検査を導入した。これは行動監視に加えて必要な手段と考えられる。

- 米国の内部脅威対策は厳格なプロセスに従っている。一人で施設に入る場合には、5年間の業務記録、犯罪記録の確認、指紋の採取、PADシステム(業務において不都合な行為があった場合に記録を残すデータベース)の確認等によるスクリーニングが行われる。これに加えて従業員の行動監視プログラムの実施、教育の実施、同僚による異常行動の報告の奨励などが行われる。

- 自然災害等が発生したときには、消防・救急などの初動対応者が出動するが、彼らのセキュリティ・クリアランスをどうするのか、安全対策を重視するのか、セキュリティ対策を重視するのか、大きな課題である。

- 他方、日本においては個人情報保護の観点からセキュリティ・クリアランス・システムの導入が難しいとされる。その代わり、職員の勤務態度の監視が行われており、内部脅威対策の効果的な対処法となりうるのではないか。

フロアからの質問

中込 良廣氏

中込 良廣氏- 質問1:EUにおけるSTARのようにIAEAでもテロ攻撃を想定した訓練の実施を考えているか。

→ 回答1:IAEAでは、加盟国の核物質防護レベルを調査し、必要な勧告を行う国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)を提供している。また、原子力事故時の緊急時対応に関し、加盟国間の仲介や調整を行う緊急時対応センター(IEC)を整備しており、訓練の中でのシナリオで活用できると考える。機微な情報の取り扱いなど難しい問題はあるがECと協力して訓練を行っていきたい。 - 質問2:日本での核セキュリティに対するストレステストの実施の必要性についてどう思うか。

→ 回答2:必要に応じて実施すればよいと考える。例えば飛行機での原子炉への攻撃に対するストレステストが必要であると考えるなら実施すればよい。 - 質問3:核セキュリティに対するストレステストの対象として、何を考慮すべきか。

→ 回答3:米国は、2001年の9.11同時多発テロ以降、事業者に対し航空機の衝突や火災などに対抗できるような新たな装備の設置を義務付ける規制条項(B.5.b)を規定したことが答えの一つと考える。

論点3:原子力施設の核セキュリティ対策のあり方

マーク ダパス氏

マーク ダパス氏重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ上のリスク評価

- 米国における核セキュリティに係る脆弱性及び性能評価手法

- 9.11同時多発テロの後、すべての原子炉につき、航空機、地上、水上からの攻撃を考慮した包括的な評価及び影響評価を行い、特に脆弱性の評価は具体的な脅威の特性、攻撃モードを設定して実施した。事業者が対応すべき攻撃なのか、国家の敵からの攻撃のように国家が対応すべきものかは明確に識別することが重要である。

- B.5.bの要件では設計基礎脅威を超えるものに対して、事業者がどういう対応が可能かについて評価することである。脆弱性の評価は設計基礎脅威に対して、事業者が現実的に高い確率で防護できるかを評価している。

- フォースオンフォース訓練(武力対抗訓練)は3年に1回、3夜かけて行い、訓練においては、守るべきターゲットまで到達されてしまえばその時点で訓練はそこで失敗になり、また失敗したときにはそれが広く露見してしまい、原子力に対する信頼低下につながりかねない。各種情報については、必要なメンバーの間で交換するが、難しいのは公衆に対してどのような形で情報を提供できるかである。

- EUにおける核セキュリティに係る脆弱性及び性能評価手法

- 脅威評価やシナリオ研究、設計段階からの3S統合アプローチ、核物質の盗取検知、放射性物質に関する情報交換(ECURIE)などを行っている。またEU核セキュリティ・トレーニング・センターにおいて、実際の核物質を用いたトレーニングを行っている。

- 核セキュリティ戦略は原子力発電所にも、そこで行われる保障措置にも適用されなければならない。双方に適用される技術には双方に利用可能なものがあり、設計の早い段階で保障措置と核セキュリティ対策を統合していくことが必要である。

核セキュリティにおけるリスク評価の現状と見通し、原子力発電所の核セキュリティ措置の有効性評価の課題

- 国によっては、独力での設計基礎脅威の作成が難しいこともある。IAEAでは特定の国のためにDBTを作成することはできないが、作成方法に関するワークショップを開催し支援を行っている。

- リスク評価について、テロリストによる核テロの脅威は未だに顕在であり、悪意ある行為もテロリストだけのものではない。さらに密輸グループは思想よりも金銭的動機によって動かされる。したがってリスク要因を幅広くとらえるべきで、その点、核物質防護条約には刑事罰に関する条項があり、抑止の効果がある。核テロやサボタージュは幸いにも未だ発生していないが、そのため脅威に関する認識が共有されておらず、2012ソウル核セキュリティサミットではこのようなことにも目を向ける必要がある。

- 米国では原子力施設のセキュリティ対策に既に何十億ドルもの資金が投入されており、費用対効果との関係で、どこまでセキュリティを追求したら十分なのか、という疑問が出ている。刻々と変わる環境の中で、何が脅威であり、そのために何の対策が必要であり、何が適切かつ合理的な対策なのか、それは規制側がフォローしていかなければならない。

- 緊急時における安全とセキュリティ間の対立は解消されていない。NRCは、安全とセキュリティのインターフェースの概念の理解促進だけでなく、緊急時を想定した訓練を行うことで両者の両立を図ろうとしており、この観点から事業者は定期的なフォースオンフォース訓練の実施を法律で義務付けられている。個人的な見解だが、フォースオンフォース訓練は非常に目立つため、成功させることを目指してしまうことになり、本来の課題を見つける役割を果たせない恐れがある。またどこまで情報公開できるかも課題である。

核セキュリティ対応における国と事業者の責任と役割

ディディエ アース氏

ディディエ アース氏- 日本の例:

- 日本では、核セキュリティに係る事案の発生時の対応について、関係省庁・機関の基本的な対処フローは定められているが、体制を決めただけでは不十分。訓練を重ねることによって、体制が機能するかを確認することが不可欠。また脆弱性評価の情報は、関係省庁間で共有されるべき。

- 研究炉や医療用アイソトープ製造施設などは、発電用原子炉に比べてセキュリティが脆弱である。また大学・研究炉の非常時対応では、安全とセキュリティをどう優先づけるか、決められていない。大学の立場としては安全を重視し、しかし治安当局の判断があれば協力することになっている。研究者にとっては、研究開発成果の出版・公表は研究実績として重要だが、核セキュリティの観点からすべてを公表することは望ましくない。研究成果の出版・公表の基準または基本方針が定められるべきである。規制を強めすぎると科学技術の発展を阻害するおそれもあり、また予算的にも厳しくなる。この点を日本でもしっかりやり方を決めなければいけないと思う。

- 日本の場合、危機管理の際のコントロールタワーがないのではないか。自然災害はコントロールできるが、原子力災害の場合はどうか。また脆弱性の評価に係るデータの関係省庁間での共有等が必要と考える。

フロアからの質問

ハン ジョンヒ氏

ハン ジョンヒ氏- 質問1:米国のフォースオンフォース訓練は核セキュリティのレベルを上げるためには重要。例えばコストの関係で、シミュレーションを行っているのか。またフォースオンフォース訓練は一般に公開されているのか。

→ 回答1:種々の要素が係わってくるのでシミュレーションは難しい。しかし机上で準備はできる。また訓練は一般には公開されていないが、安全保障上、機微な情報を除いて報告書は公開される。 - 質問2:「核セキュリティに係る事案の発生時の対応について」のフローチャートにつき、「核セキュリティ上、重大か否か」の判断は、核物質の質と量によると思う。「重大」とされる対象核物質の質と量の判断基準は決まっているのか。

→ 回答2:例えば、原子力災害対策特別措置法の中で原子力防災管理者が通報する際の「政令で定める基準以上の放射線量が検出された場合」などがこれに相当するのではないかと考える。

上記の討論を受けたモデレータによるパネル討論1のサマリーは以下の通り。

モデレータによるパネル討論1のサマリー

(仮訳)

論点1:核セキュリティ対策の指針としてのIAEA基本文書・勧告文書と国内対応

- セキュリティ文化を確立するためには、個々の従業員へ働きかけるだけでは十分ではなく、経営層が参加して、組織全体に根付かせることが必要である。安全文化を醸成した経験は、セキュリティ文化の確立のためにも有用である。この意味から、教育とアウトリーチ活動は重要で、IAEAはこのために国際核セキュリティ教育ネットワーク活動;INSEN(International Nuclear Security Education Network)を開始した。米国NRCは規制機関として、安全とセキュリティが同様に重要であることを示すために、安全文化とセキュリティ文化を包含する一つの声明として、「安全文化政策綱領」を発表している。

- 放射性物質の規制については、アクセス管理のようなセキュリティ上の要求事項と、放射性物質の利用の調和を図るために、リスクのレベルに応じた等級別の取り扱いを考えるべきである。

論点2:核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題

- 福島原子力事故に鑑み、事業者は、米国NRCが9.11のテロ攻撃後に定めたB.5.bの要求事項に対する追加的機器が、自然災害により機能喪失しないかを確認することが問われている。

- EUが、福島の事故を受けて実施したストレステストには、核セキュリティ関係を含んでいるが、個々のプラントの脆弱性評価をするものではなく、各国の核セキュリティに対する法的枠組み、核セキュリティ文化、緊急時の準備等についての一般的な記載を確認するものである。

- 福島原子力事故以降、世界的な核セキュリティの焦点は、核物質の防護から原子力施設と放射性物質の防護に移った。

- 長期に亘り電力が供給されない場合には、サイトにおける核セキュリティの脅威に対応するために、より多くの警備員を配置する必要がある。

- EU諸国、米国、韓国においては、従業員の信頼性確認は、航空産業のような他の職種においても法に基づいて確立されてきた。

- 従業員の挙動観察も内部者の脅威に対応する効果的な方法である。

論点3:原子力施設の核セキュリティ対策のあり方

- 事業者の観点から「どれだけ対策を講じればセキュリティ上十分だろうか」という質問は、セキュリティ対策に要した費用とそれによる改善効果のバランスを考慮する上でしばしば提示される。

- フォースオンフォース訓練において、それが失敗した時に露見してしまうことが問題である。

- 安全とセキュリティの相反する点は、緊急事態下では解決できない。

- 研究者は研究活動の一環として、研究開発成果を出版することが求められているが、核セキュリティの分野ではこれがいつもできるというわけではない。研究成果発表の基本方針を確立することが必要。

- 個々の脆弱性を開示することなく、国際的なパートナーと情報を共有することが重要。

- 核セキュリティ事象発生時の調整体制を確立するのみならず、緊急時訓練を通じて、有効性を証明することが重要である。

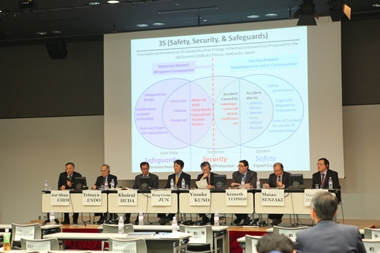

パネル討論2「原子力安全と核セキュリティ対策の総合的アプローチ」

- モデレータ

- ジョー シャン チョイ カリフォルニア大学バークレー校バークレー原子力研究所副所長

- パネリスト

- 遠藤 哲也 日本国際問題研究所「新しい核の秩序構想タスクフォース」座長

- コイルール フダ インドネシア原子力規制庁副長官

- ジョン ボングン 韓国外務・国家セキュリティ機構核不拡散センター部長

- 久野 祐輔 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授(委嘱) / 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長

- ケネス ルオンゴ 米国核不拡散・核セキュリティ関係シンクタンク Partnership for Global Security プレジデント

- 千崎 雅生 日本原子力研究開発機構 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター長

- ティムール ジャンチキン カザフスタン原子力委員会議長

ジョー シャン チョイ氏

ジョー シャン チョイ氏趣旨:

原子力利用を推進していく上での3S(原子力安全-核セキュリティ-核不拡散)の重要性とその取り組み、また原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散(保障措置や計量管理も含む)の2Sのインターフェースとシナジー効果について議論し、2012年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージとして取りまとめる。

論点:

- 原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散(保障措置や計量管理も含む)のインターフェースとシナジー効果

- 2010年4月の核セキュリティサミットの論点と結果レビューとその後の各国の取り組み及び2012年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ

討論の内容:

遠藤 哲也氏

遠藤 哲也氏論点1:原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散(保障措置や計量管理も含む)のインターフェースとシナジー効果

パネルでの議論に先立ち、モデレータのチョイ氏が、2008年洞爺湖サミットで日本政府が提唱した3S(原子力安全-核セキュリティ-核不拡散)、2010年ワシントン核セキュリティサミットで議論された2S(核セキュリティと核不拡散)、2012年ソウル核セキュリティサミットで討議予定の2S(原子力安全と核セキュリティ)の夫々の内容と課題を、チョイ氏作成の以下の図に基づき説明。

ケネス ルオンゴ氏

ケネス ルオンゴ氏- 3Sは、安全「事故の予防」、セキュリティ「原子力施設に対する妨害破壊行為または盗取行為の阻止」、保障措置「核物質の核兵器転用の防止」という個々の目的を有するが、核物質の不法利用による被害から生命を守るという点では共通している。現実に、福島原子力事故後の日本にとっては、原子力安全と核物質防護の対策を確保しつつ、溶融により核物質の計量管理ができない原子炉内燃料の保障措置をどう行うかが課題となっている。

- 3Sのうち、特に原子力安全と核セキュリティの2Sについては福島原子力事故で従来の原子力ガバナンスが十分でないことが露呈した。核分裂性物質や放射性物質を利用したテロの防止とテロによる原子炉からの放射性物質の放出防止等への対応のため、今後は国境を越え国際社会全体として原子力安全と核セキュリティの双方の課題に対処すべき必要があり、そのために、長年の研究や経験実績のある原子力安全規制方法の活用や、原子力安全と協調した核セキュリティ対策の進展が有効であり、2012ソウル核セキュリティサミットで国際社会全体の合意形成が必要。

3Sイニシアティブ:

久野 祐輔氏

久野 祐輔氏- 2008年の洞爺湖サミット以来、3Sの議論は進展していない。この理由は、3Sイニシアティブが発展途上国への支援重点項目、発展途上国による3Sに係る規範遵守、3S間の調整の必要性という3つの側面を持つが故に、当該イニシアティブを推進する意図が、上記3つの側面のうちどれなのか必ずしも明確でなかったことによると考える。3Sは其々の要素がオーバーラップしており、どうしたらこの3Sに関して上手く規制をかけられるか、今後の議論を待ちたい。

原子力安全と核セキュリティの2Sのインターフェースとシナジー効果:原子力安全とテロリスト、サボタージュ、インサイダーなどの攻撃に対する核物質防護の双方の改善におけるシナジー

- 原子力安全と核セキュリティでは、事故の原因が異なるが妨害破壊行為手段としてサイバー攻撃を利用して安全機能を人為的に停止させる可能性など、運転管理上で共有できる点もある。

- 原子力安全では情報の透明性が重視されるのに対し、核セキュリティの分野では機微情報へのアクセス制限が必要とされる。何らかのインターフェースを見出す必要があると同時に、両者の規制に携わる者の相互連携、情報共有及び管理が重要。インドネシアでは、両者を一つの機関で総合的に統括・管理する政策を採っている。

核セキュリティと核不拡散(保障措置)のシナジー効果:テロリスト、サボタージュ、インサイダーなどの攻撃に対する核セキュリティと保障措置対策の間のシナジーを効果的に機能させる方法

コイルール フダ氏

コイルール フダ氏- 保障措置は国家がアクターとして施行するのに対し、セキュリティは事業者単位での施行が焦点となるなど異なる点がある。しかし、機密性を要する、また核兵器による被害を予防するという点では共通する点を持つ。

- 例えば核鑑識に使われる技術は核セキュリティと保障措置に有効な技術であり、効率性やコストを鑑みても、両者に係る規制機関や対策を敢えて切り分ける必要はない。従来の原子力安全に加え、保障措置と核セキュリティ対策の双方を踏まえた原子力施設の設計「3S by design」が、両者の相乗効果をより高めるだろう。

- 従来、核セキュリティ対策は国家がなすべきものとされ、非核兵器国へのIAEA保障措置適用のようにマンデートを伴う国際規範や協定等が存在しないが、今後はそれらの確立に向けて、まずは国際的な合意を得ていくことが必要である。

2S及び3Sのゴールは何か

- 人々に危害を加えない、あるいは環境を守るという点で3Sの目的は同じであり、3Sを統合、あるいは協調しつつ推進していくことが重要である。しかし一方で、個々のSは国家毎に別個に発展してきたものであり、まず3Sを管理する国家の主権を尊重すること、さらに国家毎の政治や原子力利用の状況に応じた3Sの推進が必要である。

- 核セキュリティ対策に係るマンデートを伴う国際規範の確立の必要性に関しては、国家主権の尊重は当然であるが、保障措置も国家による核物質等の不転用を尊重しつつも不転用の検認を行っているし(Trust but verify)、国家による3Sの管理が上手くいかなければその被害・災害は当該国家内の留まらずグローバルなものになる可能性がある。故に核セキュリティ分野でも国際的なマンデートを伴う規範作りが必要である。

- 国際規範の確立という観点からは、核セキュリティは原子力安全よりも20年は遅れており、早急な国際的合意形成が必要である。加えて、国際間、地域間、政府間、NGOや学会等、またが公式/非公式なアプローチを含め、種々の方法で規範作成への合意に向けた道筋を模索すべき。

新興の原子力利用国における3S(原子力安全、核セキュリティ及び核不拡散)への取り組み −国際及び地域協力の有効性、3S文化の醸成−

ティムール ジャンチキン氏

ティムール ジャンチキン氏- 東京大学では、原子力施設の多国間管理に関するIAEA報告書(INFCIRC/640)をベースとし、多国間で上記3Sを担保しつつ、経済的、持続的かつ実現可能性のある安定的な核燃料の供給と使用済燃料の管理及びMOX燃料貯蔵を目指す枠組み提案している。

- 新興の原子力利用国にとっては、原子力安全-核セキュリティのインフラ確立が必要であり、この点において地域及び国際協力が重要である。IAEAの役割が重要であり、原子力安全同様、核セキュリティに係る国際基準の設定や教育訓練を希望する。

原子力導入新興国へのパフォーマンス・ベースでの安全及び核セキュリティ対策を精力的に実行するとともに、原子力安全、核セキュリティ基準を適切に推進するための方策

- IAEAによる国際基準の作成と新興国支援、グッド・プラクティス、あるいはベスト・プラクティスの共有及び情報交換、新興国のニーズの把握と、ニーズを反映し、かつ重複のない先進国による支援が必要。また、アジア・太平洋保障措置ネットワーク(APSN)等の既存の地域ベースの保障措置協力の枠組みの発展と活用が可能と考える。

- その他、3S、特に核拡散防止と核セキュリティ対策の2S及びそれららのシナジー効果が最も希求されると同時に、更にそれらを盛り込んだ原子力施設の国際管理を試みる上では、中東地域がテストケースとなり得る。加盟国間の信頼性醸成を図るとともに、供給国もその点を配慮して原子炉を提供・あるいは支援する必要がある。

国際社会はいかに3Sアプローチを統合的に促進すべきか。3Sの合理的な強化に向けた先進国、新興国の協力体制

千崎 雅生氏

千崎 雅生氏- カザフスタンの経験を参考にすると、主に米国の協力を得て、高濃縮ウランを低濃縮ウランに転換するプロジェクトや原子力施設の核物質防護システムの強化といった核セキュリティに係る政策の施行、原子力安全強化の政策の施行などが同時に進行している。核物質防護システムの改善については日本とも協力に合意するなど、原子力先進国の支援とベストプラクティスの共有が重要である。

- 原子力安全規制体制を参考に核セキュリティ体制の整備を進めるのも一つの手段。また、原子力安全と核セキュリティを共同管理することで、透明性vs. 機密性、国家主導vs. 産業・社会主導、などの相反する事項を補完することができる可能性もある。

- より効果的に体制を築くためには、設計から施行まで包括的に3Sを取り入れることが必要。これを実現するために3Sについて責任を有する諸機関の情報共有や連携・調整が重要である。

- 核セキュリティに係る機密性の問題については、情報共有が困難との見方もあるが、米国と露国との間の二国間合意によるプログラムの下では、一定の情報を共有することによって信頼関係の強化につながったという実例がある。協力体制が崩れることが自国にとって不利益であるというインセンティブがあることにより、共有した情報の漏えいも行われていない。

論点2:2010年4月のワシントン核セキュリティサミットの論点と結果のレビュー、その後の各国の取り組み及び2012年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ

ジョン ボングン氏

ジョン ボングン氏- 2010年のワシントン核セキュリティサミットでは、各国から核セキュリティ強化に向けた取組みの表明、国内措置・国際措置およびIAEAの役割等について意見交換が行われ、核テロ防止に向けた核物質の国際的な管理体制の確立を目指すとしたコミュニケと、それを補強するため各国が自発的に実施する作業計画を採択した。

- ワシントン核セキュリティサミット後、日本は核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)の設置、原子力委員会及び原子力防護専門部会による「核セキュリティの確保に対する基本的考え方」に係る報告書の作成、核セキュリティ分野での日米協力等を行っている。またカザフスタンでも核セキュリティの人材育成支援センターの設置が進められている。

- 核セキュリティはNPTの3本柱(核軍縮、核不拡散、原子力平和利用)すべてを支える基盤であり、2012年ソウル核セキュリティサミットでは、ワシントンでの核セキュリティサミット同様、基本的には核セキュリティを主要議題とする。一方で、核セキュリティと原子力安全のシナジー及びインターフェースも新規事項として議論する予定であり、サミットのサイドイベントとして核セキュリティシンポジウムを開催し、国際機関、各国の規制機関、NGOが参加して核セキュリティに係る主要課題や解決策、原子力安全とのインターフェース等についても議論する予定である。

- 2012ソウル核セキュリティサミット後も、原子力安全と核セキュリティの更なる向上に向けたモメンタムの維持・継続が必要である。また、民生用原子力事業者によるベストプラクティスの交換、規制機関/原子力事業者・国際機関・専門家等の全ての関係者による交流の促進、核セキュリティや核物質防護に係る国際規範の価値と必要性の有無、それらの規範と国家主権のバランス等が必要である。

フロアからの質問

- 質問1:使用済燃料の貯蔵管理における3S確保をどうすべきか。

→ 回答1:福島原発事故で明らかになった使用済燃料貯蔵庫や溶融燃料の核不拡散及び核セキュリティ確保には、何らかの国際協力、例えばIAEAのリーダーシップを筆頭に、国境を越えた連携・調整が不可欠と考える。 - 質問2:規制当局に対する国民からの信頼性確保手段として、規制当局は具体的に3Sをどう高めていったらよいのか。

→ 回答2:規制当局と原子力事業者間の対話や意見交換の必要性、またマスメディアや一般公衆に正確かつ適確に情報を伝えることが重要と考える。

上記の討論を受けたモデレータによるパネル討論2のサマリーは以下の通り。

モデレータによるパネル討論2のサマリー

(仮訳)

論点1:原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散(保障措置や計量管理も含む)のインターフェースとシナジー効果

論点2:2010年4月のワシントン核セキュリティサミットの論点と結果のレビュー、その後の各国の取り組み及び2012年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ

- 原子力インフラ整備をベースとした3S(原子力安全、核セキュリティ、核不拡散(保障措置))に係る国際イニシアティブは、2008年の洞爺湖G8サミットで日本政府により提起された。

- 核物質に対する脅威については、テロリストが核物質を取得し核兵器を製造、または国家が民生用の核物質を核兵器製造に転用するケースにおいては、核セキュリティと保障措置の間にはシナジーがある。同様に、原子力施設に対する脅威に注目すれば、システムの故障やヒューマン・エラー、自然災害、妨害破壊行為、悪意等に起因する事故で、かつ放射性物質が放出されるケースにおいては、核セキュリティと原子力安全の間にはシナジーがある。しかしながら、3Sには法的拘束力の有無においては各々相違がある。

- 原子力平和利用を行う全ての国は3Sを取り入れ、特に先進国は新興の原子力利用国に対して、この3Sをベースにした協力及び支援を行うべき。また3Sは原子力開発の初期の段階から強固なリーダーシップの下に採用されるべきで、この点において多国間管理(MNA)は3Sを敷衍させる上で有効な手段である。また、IAEAは3Sの敷衍に積極的役割を果たすべき。

- (国際条約や協定等でその適用が義務化されていないという点で)原子力安全と核セキュリティ対策は任意かつ国家単位のアプローチが採られているが、その被害や災害は国境を越えて広がる恐れがある。情報の透明性と政策に対するコンセンサスの欠如は、原子力安全と核セキュリティレジームの調和を困難にしている。核セキュリティは、国家主権、透明性、コンセンサス、レジームの調和、といった多くのバリアを克服し、原子力安全レジームの要素を核セキュリティのレジームに効果的に盛り込んでいくことが必要である。

- 透明性の向上は、必ずしも機微情報を公開することではない。事実、米露は機微情報を相互に公開することなく核セキュリティをともに向上させる方法を見出した。同様に、IAEA保障措置に係る情報はIAEAと国家の間で秘匿化されているが、結果は透明性の向上に機能している。

- 去る3月11日の福島原子力事故を起因として、2012年のソウル核セキュリティサミットでは、原子力施設における原子力安全についても議論されることになった。しかながら、ソウル核セキュリティサミットが、原子力安全の議論に覆い尽くされてはならず、また他国による原子力施設への軍事行動が、悪意の行動となるか等々の終わりのない議論になることを避ける必要がある。

- 核物質と原子力施設に対する国家の管理権は、国際社会を原子力事故による災害から守ることとのバランスを図る必要がある。つまり、核物質や原子力施設の安全とセキュリティは、国家を超えた重要性を含み、よって長期かつ世界の原子力ガバナンスに組み込む必要がある。IAEAのフローリィ事務次長が二つの同時並行的なアプローチ(two-track approach)を示唆たように、原子力安全及び核セキュリティを強化するための緊急のアクションが必要だというニーズに応えるために、用意周到なプロセスを踏む一方で、法的拘束力のない手段や種々のメカニズムも使っていくという方法が望ましい。

- どうすれば3Sの統合政策が、法規制枠組みを向上させ、原子力エネルギーに対する一般公衆の信頼性を改善していくことができるか、今後検討していく必要がある。

閉会挨拶

高橋 浩之 東京大学大学院工学系研究科教授

- 東京大学グローバルCOE(G-COE)を代表して挨拶する。

- 東京大学のG-COEプロジェクトは5年間の活動は間もなく終了するが、プロジェクトの中でも、原子力安全や核セキュリティを含む多くが議論された。今後もこのような国際的な活動を支援し、それが原子力工学の向上につながっていくことを祈念している。

遠藤 哲也 日本国際問題研究所シニアフェロー

- 福島原子力事故を契機にその重要性が改めて認識された原子力安全と核セキュリティに係るフォーラムにおいて、活発な議論が展開されたことに感謝する。

- 今後、核セキュリティに関して今まで以上に関心をもつことが必要であり、また2012ソウル核セキュリティサミットにも期待している。