2_3_1 掘削断面における地質・地質構造観察技術技術

達成目標

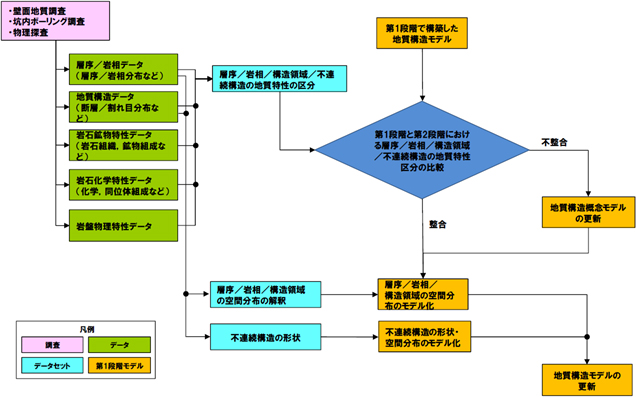

地下施設の建設時にその坑道掘削断面の地質観察を行うことで,坑道周辺の地質・地質構造に関する三次元的なデータを取得することができます。坑道壁面の地質調査や坑道からのボーリング調査の結果から,サイトスケール領域の地上からの地質環境調査で構築した地質構造モデルの妥当性の確認とその更新を行うとともに,一連の調査・モデル化・解析作業を通じて,地質・地質構造の空間分布を推定するための調査手法の精度と不確実性について整理することを目標とします。

方法・ノウハウ1-6)

①壁面観察の意義

地上からの地質環境調査では,以下の点が課題として挙げられます。

- 地表からのボーリング調査では鉛直下向きの孔が多くなることから,遭遇率の観点で高角度の不連続構造の空間分布を把握する事が難しい。

- 不連続構造の特性に関するデータはボーリングコアなどの限定的なスケールの情報に限られるため,その空間分布や不連続構造同士の交差関係などを把握することが難しい。

- 地表を受信源・発信源とする物理探査では,地下深部におけるシグナルの減衰を回避できないため,地下深くなればなるほど地質・地質構造を詳細に把握することが難しくなる。

そこで,研究坑道の壁面を対象とした地質マッピングや,坑道から掘削したボーリング孔を利用した調査を行うことで,地上からの調査では取得が困難な高角度や地下深部の不連続構造の空間分布やその特性に関する情報を取得します。

②調査項目の設定

坑道壁面が掘削直後に覆工コンクリートなどの支保で覆われる場合,観察できる時間が非常に限定的になります。また,工程の都合により昼夜連続で坑道を掘削する場合は,調査員は適宜交代しながら壁面観察を行うことになります。このような状況の場合は,作業を効率的に行うことと,調査員の交代による影響を可能な限り低減させることを考慮して,調査の内容や方法を具体的に設定しておく必要があります。

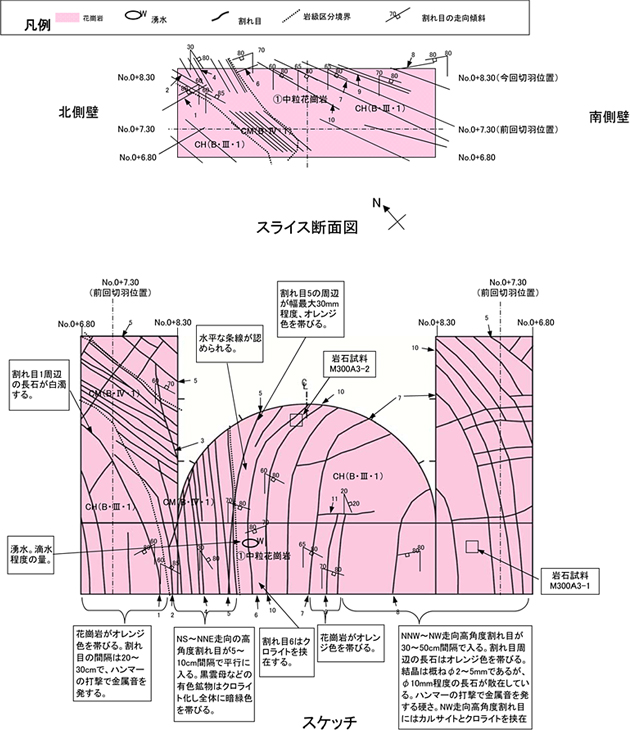

瑞浪超深地層研究所の研究坑道掘削の場合,坑道壁面が観察できる時間は,地上から坑道への資機材搬入出を含めて,立坑の場合は3時間,水平坑道の場合は1時間に限られました。この限られた時間で壁面観察を実施するため,結晶質岩を対象とした国内外の調査事例7-10)を参考に,主に地質記載シート(図1)と割れ目記載シート(表1)を用いて壁面観察を行うこととしました。地質記載シートは,国内の事例11), 12)を参考に,壁面の水洗後に岩相境界と割れ目の情報をスケッチし,産状などを文字情報として記録しました。対象とする割れ目は,釜石鉱山での事例8), 13)を参照して,坑道の底盤から約1m上方にスキャンラインを設定し,以下のように整理しました。

- スキャンラインと交差する長さ1m以上の割れ目

- スキャンラインと交差しない場合でも,割れ目の長さが2m以上の低角度傾斜の割れ目

- 分岐,断続,雁行などが認められる割れ目

なお,海外の地下研究所では坑道壁面を覆工コンクリートなどで覆わないことが多く,この場合は掘削後に改めて調査ができます7)。

瑞浪超深地層研究所における実施例

① 壁面調査の結果

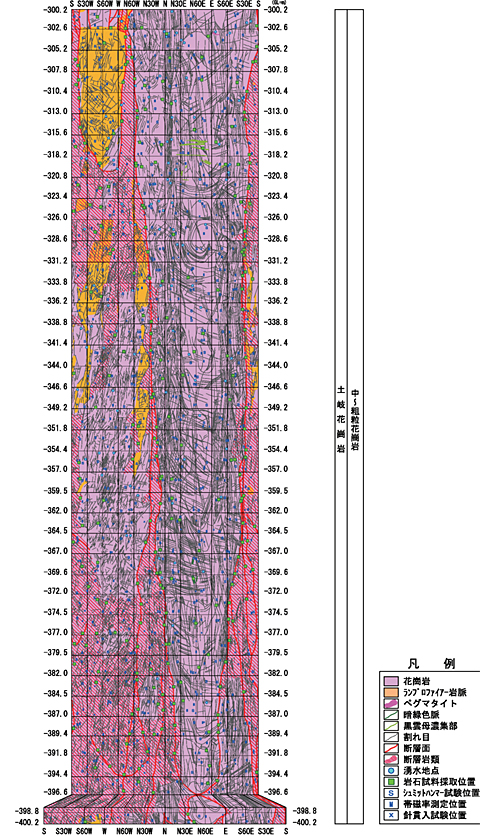

調査区間ごとに取得した壁面地質のデータを統合して,長さ1mを超える断層や割れ目の連続性や空間分布を把握しました(図2)。連続性の判定は,割れ目の種類,走向傾斜,充填鉱物などを踏まえて判断します。この時,地上からの地質環境調査で取得していた断層の分布予測と性状を比較して,その連続性を検討しました。

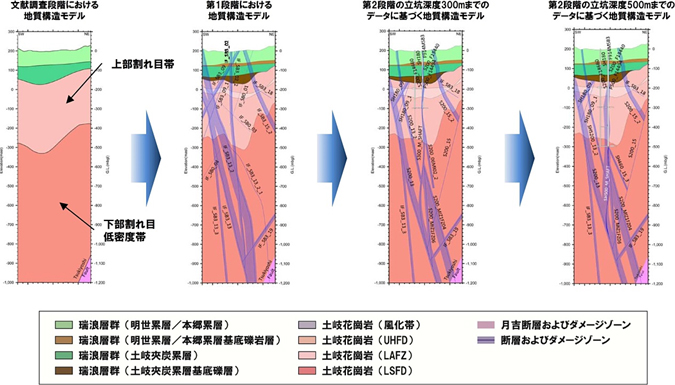

東濃地域に分布する土岐花崗岩を対象とした壁面観察データを整理した結果,浅部の割れ目の多い領域(上部割れ目帯)と深部の割れ目の少ない領域(下部割れ目低密度帯)の境界は,第1段階(地表からの調査予測研究段階)14)では深度約470mと推定されていましたが,実際には深度約460mに位置することが確認されました。また,ボーリング孔で把握することが難しかった高角度傾斜の割れ目の分布と性状を把握し15), 16),割れ目同士の交差形態を観察した結果,低角度割れ目の形成時期は高角度割れ目よりも新しいことが推測されました17)。

水理地質構造モデルの構築にあたって重要となる透水性割れ目の認定については,割れ目からの湧水や,坑道掘削中に実施したグラウト材の充填の有無を観察することで,直接的に坑道スケールの透水性割れ目の三次元分布を把握することができました。深度300mと深度500mで実施した調査の結果,観察された全割れ目のうち透水性割れ目の割合は約10%であることがわかりました18), 19)。

断層については,ボーリング調査と比較して壁面調査では性状や空間分布に関するデータが多く取得できることから,断層の分岐や派生の存在を認定するとともに,第1段階で予測していた断層(1_10_2,1_11_1)との連続性を確認することができました。一例として,MIZ-1号孔の掘削長918~982mで捕捉した断層は,坑道掘削前は立坑で遭遇しないと推定されていましたが,壁面観察の結果から,主立坑に連続する断層として認定しました20)。

これらの結果を用いて,図4に示す一連の流れで地質構造モデルを更新しました(図3)。具体的には,壁面観察や坑道からのボーリング調査の結果により,層序や岩相の区分や分布・形状の推定結果が第1段階での地質構造モデルと整合的であることを確認しました。このフロー図を用いることにより,従来は個別に進められてきた調査の結果を統合して地質構造モデルを構築することができます21)。

② 留意点

- 掘削直後にトンネル壁面が覆工コンクリートなどで覆われる場合は,再調査ができないことを念頭に,一度の調査で最低限必要な調査は全て行う必要があります。

- 掘削断面の観察は坑道の掘削と同時に実施されるため,観察時間が建設コストに影響する場合があります。安全評価上で必要なデータの取得と建設コストのバランスをとるためには,調査の目的を明確にしたうえで,優先順位や作業時間を考慮して効率的な計画を立てておく必要があります。

- 岩盤崩落や落石の危険性がある場合は,労働災害防止の観点から露岩部分への立ち入りが制限されるため,岩盤に接近した観察や割れ目・断層などの走向傾斜の測定ができなくなります。

- 調査に要する時間は,調査員の習熟度合いに加えて,記載対象の量に依存します。例えば,割れ目の分布頻度が高い領域を調査する場合は,必然的に調査時間が長くなると考えられます。そのため,これまでに得られた調査結果,これから遭遇する地質・地質構造の重要さ,掘削工事の状況などを念頭に,作業計画を都度見直していく必要があります。

- 掘削断面の形状がしばしば異なることや,天盤や側壁で壁面がカーブすることに起因して,調査区間をまたぐ割れ目の連続性を誤認する可能性があります。この防止には,前回の壁面観察の結果を事前に確認し,そのスケッチを作成して前後区間の調査結果の整合性を常に確認しておくことが重要です。

| 番号 | 割目の種類 | 割れ目形態 | 割れ目面の状態 | 各線の方向 | 変位(cm)・センス・変位指標 | 面の方向 | 断層岩 | 割れ目の開口 | 充填鉱物 | 母岩の変質 | 割れ目発達部(間隔≦10cm) | 母岩の岩相 | 湧水 | 試料番号 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 主 | 副 | 角度 | 面の向き | 走向・傾斜 | 簡易方向 | 幅(mm) | 分布率(%) | 種類 | 幅(mm) | 開口率(%) | 形状 | 特徴 | 幅(mm) | 充填率(%) | 色調 | 形状 | 硬さ | 推定鉱物 | 幅(mm) | 色調 | 程度 | 形態 | スキャン幅(cm) | 割れ目間隔(cm) | 特徴 | 程度 | 量(L/min) | ||||||||||||

| スキャン | 最大 | スキャン | 最大 | スキャン | 最大 | スキャン | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | S | P | m | F | - | - | - | N13E | 80E | 左10 手前80 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 白,暗緑 | V | S, H | cl, chl | - | - | 淡緑 | 4 | P | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | clは軟質 |

| 2 | S | P | m | F | - | - | - | N27W | 85E | 右30 奥85 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | H | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 3 | S | C | m | F | - | - | - | N29W | 60W | 右40 手前60 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | H | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 4 | S | P | m | F | - | - | - | N3E | 85W | 右20 手前85 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | H | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 5 | S | P | m | S | - | - | - | NS | 70W | 右30 手前70 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 2 | 2 | 100 | 暗緑 | V | M | chl | - | - | 暗緑 | 4 | P | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 6 | S | P | m | F | - | - | - | N1W | 80W | 右40 手前80 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | M | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | D | 0.1以下 | - | |

| 7 | S | P | m | F | - | - | - | N8W | 85E | 右50 奥85 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 2 | 2 | 100 | 淡緑,暗緑 | V | S | cl, chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 8 | F | C | m | S | - | - | - | N9W | 75W | 右60 手前75 |

5 | 5 | 100 | G | - | - | 0 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | 暗緑色を呈するガウジ |

| 9 | S | P | m | F | - | - | - | N85W | 50N | 右30 奥50 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | H | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 10 | T | P | m | F | - | - | - | N27E | 70E | 右50 奥70 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 1 | 1 | 100 | 暗緑 | V | H | chl | - | - | 白 | 3 | F | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

| 11 | S | P | m | S | - | - | - | N26E | 80W | 右60 手前80 |

- | - | - | - | - | - | 0 | C | - | 2 | 3 | 100 | 淡緑,暗緑 | V | S, M | chl | - | - | 暗緑 | 4 | P | - | - | - | 中粒Gr | N | - | - | |

参考文献

- 鶴田忠彦,松岡稔幸,程塚保行,田上雅彦,石田英明,早野明,栗原新,湯口貴史 (2011): 超深地層研究所計画; 地質・地質構造に関する調査研究(2008年度)報告書,JAEA-Research 2010-039,131p.

- 鶴田忠彦,田上雅彦,天野健治,松岡稔幸,栗原新,山田泰広,小池克明 (2013a): 瑞浪超深地層研究所における深部地質環境のモデル化を目指した地質学的調査,地質学雑誌,119(2),pp.59-74.

- 鶴田忠彦,笹尾英嗣,川本康司,窪島光志,石橋正祐紀 (2013b): 超深地層研究所計画,地質・地質構造に関する調査研究; 深度300mから500mまでの地質・地質構造,JAEA-Research 2013-014,35p.

- 窪島光志,石橋正祐紀,笹尾英嗣,鶴田忠彦,田上雅彦,湯口貴史 (2013): 超深地層研究所計画地質・地質構造に関する調査研究; 深度300mまでの地質・地質構造,JAEA-Research 2012-037,78p.

- 川本康司,窪島光志,村上裕晃,石橋正祐紀,笹尾英嗣 (2014): 超深地層研究所計画,地質・地質構造に関する調査研究; 深度500mステージの地質・地質構造,JAEA-Research 2014-021,30p.

- 鶴田忠彦,笹尾英嗣 (2016): 瑞浪超深地層研究所における研究坑道掘削に伴って実施した壁面地質調査,応用地質,56(6),pp.298-307.

- Stone and Kaminemi(1988): Structural analysis of thrust fault at a depth of 271 to 275 in the Underground Research Laboratory shaft, AECL Technical Report, TR46, 17p.

- 新見健,大澤英昭,柳沢孝一,杉原弘造,吉田英一,瀬尾俊弘,北山真 (1994): 釜石鉱山における地層科学研究 -第一フェーズ総括報告書-,動力炉・核燃料開発事業団,PNC TN7410 94-022,190p.

- SKB (1994): Äspö Hard Rock Laboratory Annual Report 1993, SKB TECHNICAL REPORT 94-11, 65p.

- Nordbäck, N. and Engström, J. (2010): Outcome of the Geological mapping of the ONKALO Underground Research Facility Access Tunnel, Chainage 990-1980, POSIVA Working Report 2010-24, 94p.

- 日本道路協会 (1993): 道路トンネル観察・計測指針,日本道路協会,296p.

- 土木学会トンネル工学委員会 (1996): トンネル標準示方書 ―山岳工法編―,土木学会,322p.

- 野口義文,飯島章夫,中村直昭,小池克明,金子勝比古 (1991): 岩盤亀裂群の計測とモデリング,資源と素材,107(7),pp.428-433.

- 三枝博光,瀬野康弘,中間茂雄,鶴田忠彦,岩月輝希,天野健治,竹内竜史,松岡稔幸,尾上博則,水野崇,大山卓也,濱克宏,佐藤稔紀,久慈雅栄,黒田英高,仙波毅,内田雅大,杉原弘造,坂巻昌工 (2007): 超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階(第1段階)研究成果報告書,JAEA-Research 2007-043,337p.

- 川本康司,窪島光志,石橋正祐紀,鶴田忠彦,笹尾英嗣,池田幸喜,見掛信一郎,原郁夫,山本勝 (2012): 超深地層研究所計画,瑞浪超深地層研究所; 研究坑道の壁面調査データ集,JAEA-Data/Code 2012-009,47p.

- 川本康司,窪島光志,石橋正祐紀,鶴田忠彦,笹尾英嗣,池田幸喜,見掛信一郎,原郁夫,山本勝 (2013): 超深地層研究所計画,瑞浪超深地層研究所; 深度300m~500mの研究坑道の壁面地質調査データ集,JAEA-Data/Code 2012-025,32p.

- 田上雅彦,山田泰広,山下佳彦,宮川歩夢,松岡俊文,Xue,Z.,辻健,鶴田忠彦,松岡稔幸,天野健治,濱克宏,笹尾英嗣 (2013): 地質構造発達プロセスに基づく地質モデリング技術の開発(共同研究),JAEA Research 2012-036,110p.

- 石橋正祐紀,安藤友美,笹尾英嗣,湯口貴史,西本昌司,吉田英一 (2013): 深部結晶質岩における割れ目の形成・充填過程と透水性割れ目の地質学的特徴 ―土岐花崗岩を例として―,応用地質,55(4),pp.156-165.

- Ishibashi, M., Yoshida, H., Sasao, E., Yuguchi, T. (2016): Long term behavior of hydrogeological structures associated with faulting: An example from the deep crystalline rock in the Mizunami URL, Central Japan, Engineering Geology, Vol.208, No.24, pp.114-127.

- 濱克宏,見掛信一郎,石橋正祐紀,笹尾英嗣,桑原和道,上野哲朗,大貫賢二,別府伸治,尾上博則,竹内竜史,三枝博光,宗本隆志,加藤利弘,岩月輝希,岩崎理代,池田幸喜,佐藤稔紀,大澤英昭,小出馨 (2015a): 超深地層研究所計画,年度報告書(2014年度),JAEA-Review 2015-024,122p.

- 三枝博光,松井裕哉,濱克宏,佐藤稔紀,鶴田忠彦,竹内竜史,國丸貴紀,松岡稔幸,水野崇 (2011): 超深地層研究所計画における調査研究の考え方と進め方; 深度500mまでの調査研究計画,JAEA-Review 2011-022,78p.

- 濱克宏,水野崇,笹尾英嗣,岩月輝希,三枝博光,佐藤稔紀,藤田朝雄,笹本広,松岡稔幸,横田秀晴,石井英一,津坂仁和,青柳和平,中山雅,大山卓也,梅田浩司,安江健一,浅森浩一,大澤英昭,小出馨,伊藤洋昭,長江衣佐子,夏山諒子,仙波毅,天野健治 (2015b): 第2期中期計画期間における研究成果取りまとめ報告書; 深地層の研究施設計画および地質環境の長期安定性に関する研究,JAEA-Research 2015-007,269p.