2_3_2 地表からの自然電位測定による地下水流動調査技術

達成目標

地下水流動を調べるためには,ボーリング孔を複数地点で掘削して地下水の水圧分布を調べる方法が一般的ですが,ボーリング孔を用いた観測ではデータを取得できる場所がボーリング孔の掘削位置に限定されてしまうため,取得可能なデータが限定されてしまいます。そこで,地表面で密に取得できるデータから地下水流動を推定することを目標として,地表面で面的に測定可能な自然電位測定を試みました。

方法・ノウハウ

①自然電位による地下水流動調査:

自然電位を測定する自然電位法は物理探査手法の1つであり,電気探査に分類されます。この手法は,通常の電気探査とは異なり,自然に発生した電位を測定するものです。通常,地中や地表においては,さまざまな原因により電場が発生していますが,その主要な発生原因の1つに地下水流動があるため,自然電位を測定することにより地下水流動の状態を推定できることが期待されます。本手法は,地中や地表に発生した電位を観測するだけの非常に簡易な調査手法であり,地表に非分極電極を設置し,その電極間の電位差をグラフ化したり地図上にマッピングしたりすることにより,地下水の流動方向などを推測することができます。

②解析・解釈の方法:

自然電位法は,測定が簡易である一方,電位の発生にはさまざまな原因が考えられるため,その結果の解釈が困難な場合が多い手法です。したがって,その解釈のためには数値シミュレーションなどにより発生原因を定量的に見積る必要があります。また,最近では逆解析手法などの開発が進んでいますが,他の物理探査手法とは異なり,解析手法が十分に確立されていない探査手法です。

③取得されたデータの処理:

自然電位法を用いて地下水流動を推定するためには,自然現象により発生した電位を解析に用いる必要がありますが,通常測定される電位は,人為的活動によって発生した電気信号(ノイズ)も含まれています。また,こうした人為的活動による電気信号は自然現象による電気信号よりも大きいことが多く,観測されたデータをそのまま評価できることは稀で,ノイズを除去した上で評価する必要があります。

瑞浪超深地層研究所における実施例1), 2)

瑞浪超深地層研究所周辺の地下水流動を規制する水理地質構造を大局的に把握することを目的として,瑞浪超深地層研究所の周辺約500m四方の80箇所に電極を設置し,自然電位のモニタリングを実施しました。得られたデータは,以下のような手順で解析・解釈されました。

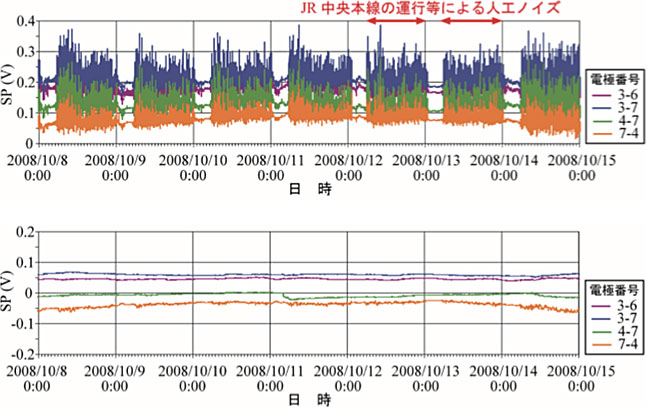

- JR中央本線からと考えられる漏洩電流により,データのS/N比が悪かったため,時系列解析を適用することにより,ノイズ除去を実施しました(図1)。

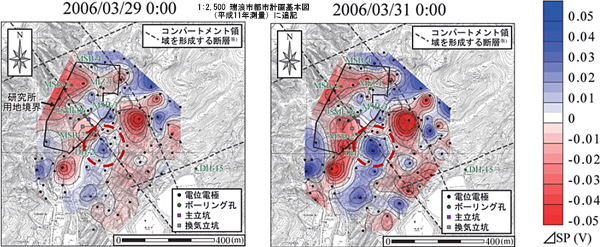

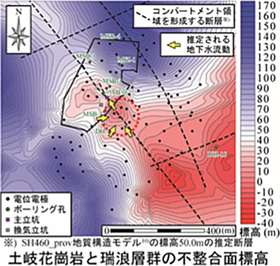

- 瑞浪超深地層研究所での測定結果として,例えば,主立坑における一時排水停止後の大規模排水時(2006/3/27~4/4)には,図2の赤点線で囲んだ部分で自然電位が変化していることが確認されました。これは,主立坑の南東部に認められる土岐花崗岩と瑞浪層群の不整合面(以下,不整合面)の窪み(図3の赤点線で囲んだ部分)とほぼ同位置に分布していることから,この不整合面の窪みに向かう堆積岩中の地下水流動を捉えたものと推定されました。このように,研究坑道内の地下水位の変化と自然電位の変化から,地下水流動の変化を定性的に解釈することができました(図2)。

- 以上のように,水みちとなる割れ目帯や地下水流動を規制する構造を大局的に推定するうえで,自然電位が有用なデータの1つになると考えられます。

参考文献

- 徳安真吾,松岡稔幸,程塚保行 (2012): 自然電位測定を用いた瑞浪超深地層研究所周辺の水理地質構造の推定に関する研究,JAEA-Research 2012-007,55p.

- 徳安真吾,松岡稔幸,水永秀樹,杉本芳博 (2010): 自然電位測定を用いた瑞浪超深地層研究所周辺の水理地質構造の把握,物理探査学会第123回学術講演会論文集.