2_2_4 坑道周辺の掘削損傷領域の評価技術

達成目標

地下坑道を掘削した場合,応力開放や坑道掘削時の発破の影響により,坑道壁面周辺に掘削損傷領域(Excavated Damaged Zone : EDZ)や掘削擾乱領域(Excavated Disturbed Zone: EdZ)と呼ばれる領域が存在します(2_2_3)。これらの領域のうち,EDZでは岩盤の損傷により透水性が大きくなるなどの物質移行に係るパラメータの変化が,また,EdZでは掘削の影響により水圧などの低下が予測されます。本稿では,地下坑道内での物理探査により,これらの領域のうちEDZを把握することを目標とします。

方法・ノウハウ

①適用する手法

様々な物理探査手法のうち,EDZ(掘削損傷領域)の把握を目的とした場合には,弾性波探査や比抵抗探査が適用されることが多くあります。

弾性波探査が適用される理由は,その探査により取得される弾性波速度が,岩盤の硬さや割れ目の密度を直接反映するため,坑道掘削に伴う岩盤の損傷を把握しやすいと考えられるためです。弾性波は,岩盤が損傷し割れ目が多くなり相対的に岩盤が柔らかくなった場所ではゆっくりと伝わり,岩盤の損傷が無く元の硬さが保たれている場所では速く伝わります。この性質を利用して,弾性波探査によりEDZを推定します。

他方,比抵抗探査は,地下水の分布を把握することを目的として適用されることが一般的です。岩盤の中では,水が多く存在する場所で電気が流れやすいため,電気の流れやすさ(電気伝導度や電気比抵抗)の分布を用いて,間隙率が異なる岩盤の境界部や,掘削・排水によって水が抜けてしまった場所を推定することができます。

その他,地中レーダにより岩盤内の割れ目を直接とらえる試みもあります。

②調査方法・解析

EDZを対象とした坑内での弾性波探査や比抵抗探査では,坑道の壁面からの調査や,ボーリング孔を複数掘削してボーリング孔間の物性値を取得する孔間トモグラフィによりデータを取得することができます。ただし,一般的な物理探査では坑道壁面近傍の1m程度の領域において弾性波速度や比抵抗分布に不均質構造がしばしば現れることから,EDZの調査に際しては,数十cmの間隔で受振器や電極を設置するなど,解像度を十分に確保する必要があります。また,弾性波の周波数(波長)も解像度に影響すると考えられます。

取得されたデータは,通常のトモグラフィで用いる逆解析を適用することで,断面図として可視化することができます。

③解析結果の解釈

逆解析により取得された断面図から,EDZの存在領域を推定することができます。ただし,取得される断面はあくまでも弾性波速度や比抵抗値の分布であるため,弾性波速度と岩盤の強度,比抵抗値と岩盤内の含水率などの関係性を考慮しながら,取得された断面図を解釈する必要があります。岩盤中の地下水の電気伝導度や,コアサンプルを用いた岩盤の弾性波速度や比抵抗値が,こうした解釈に際し有益な情報になります。

瑞浪超深地層研究所における実施例1-3)

瑞浪超深地層研究所では,前述の方法・ノウハウで示した手法を適用し,深度500mの冠水坑道において弾性波探査および比抵抗探査を,深度500m冠水坑道およびその周辺,南坑道,深度300mにおいて地中レーダ探査を実施しました1), 2)。

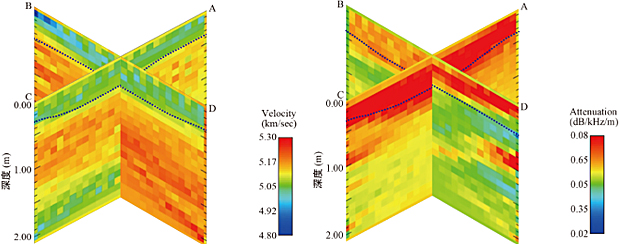

- 弾性波トモグラフィ(図1)では,坑道壁面から約50cmの深さまで,弾性波速度が低くかつ減衰しやすい領域が存在することがわかりました。この領域は,周辺よりも岩盤が柔らかいと推定されることからEDZであることを示唆しています。

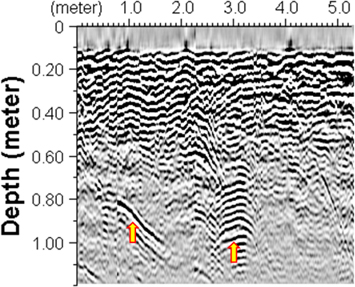

- 地中レーダ探査では,坑道壁面から深度1mの区間で複数の反射イベントが認められました(図2の矢印の部分)。同一断面で掘削されたボーリングコアの観察結果から,反射イベントが認められた深度において割れ目の存在が確認されたことから,このような反射イベントは岩盤内で割れ目が連続している様子を捉えたものと解釈されました1)。

冠水坑道で実施した比抵抗探査については,再冠水試験の前後において繰り返し調査を実施しました。

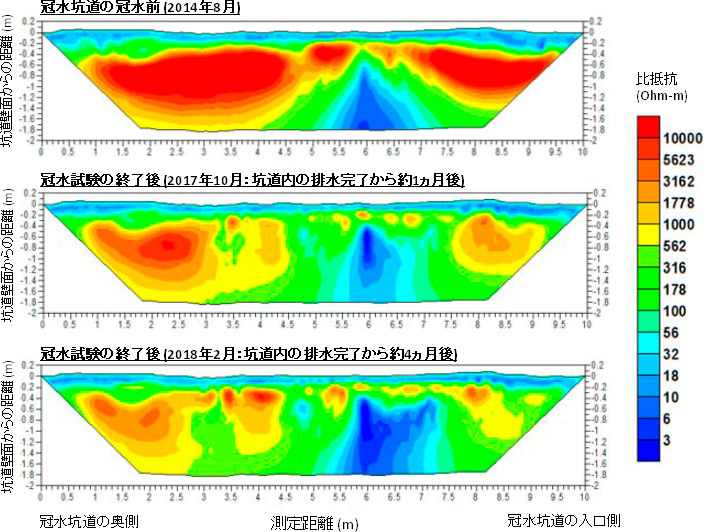

比抵抗トモグラフィ(図3)では,坑道壁面から約10cmの深さまでは電気が流れやすい低比抵抗の領域が,それよりも深くなると電気が流れにくい高比抵抗の領域が推定されました。他の検層で得られた岩盤の比抵抗値やセメントの比抵抗値を考慮すると,壁面付近の低比抵抗領域は吹付けコンクリートを,高比抵抗領域は岩盤を捉えていると考えられます。再冠水試験(2_2_8)の前後において,同位置で実施した比抵抗探査では,再冠水試験後に深度1m付近の高比抵抗領域の比抵抗値が低下する様子が捉えられました。これは,坑道の掘削に伴い岩盤内に形成されていた不飽和領域に,再冠水試験により地下水が浸入し,比抵抗値が下がった様子を捉えたものと考えられます3)。すなわち,この探査ではEdZで生じた変化を捉えたと考えられます。

研究坑道内は湿度が非常に高い環境でしたが,このような環境でも不飽和領域が形成されることが確認されました。このことから,地下施設周辺における掘削擾乱領域(EdZ)を把握するうえで,比抵抗探査が有効な手段の1つであるといえます。

参考文献

- 山田信人,金沢淳,鈴木敬一,柘植孝 (2014): 瑞浪超深地層研究所における花崗岩を対象とした地中レーダ探査,物理探査学会第131回学術講演会論文集.

- 升本一彦,竹内竜史 (2016): 地中レーダを用いた坑道近傍の岩盤内の水みちとしての割れ目の評価,応用地質,57巻,4号,pp.154-161.

- Ozaki, Y., Ishibashi, M., Matsushita, T., Masumoto, K. and Imasato, T. (2018): Transition of near surface resistivity of tunnel wall during drift closure test, Proceedings of 13th SEGJ International Symposium.