2_2_10 地下施設閉鎖後の回復挙動の予測解析 -施設全体を対象として-

達成目標

地下施設の建設・維持管理(操業)時には,坑道に湧出する地下水を数十年の長期にわたって地上に排水するため,周辺の地下水の水圧や水質といった地下水環境の変化が引き起こされます。地層処分事業における安全性の評価にあたっては,評価に必要となる各パラメータや条件設定の確認のために,地下施設の建設・維持管理(操業)により乱された地下水環境の地下施設閉鎖後における回復および定常化過程を把握・推定することが必要となります。ここでは,予測解析によって地下施設の埋め戻しに伴う坑道周辺の地下水の水圧や水質の変化を推定することを目標とします。

方法・ノウハウ

地下施設の建設時および維持管理時に実施される地下水流動のモデル化・解析(2_2_7)で構築された水理地質構造モデルを用いて,地下施設の埋め戻しを模擬した地下水流動解析を実施します。また,地下施設の閉鎖計画を検討するうえで有益な情報となるため,坑道の埋め戻し材の物性や埋め戻し工程などの解析条件が異なるケースで予測解析を行い,坑道の埋め戻し条件の違いによる地下水環境の回復挙動を把握することが重要です。

瑞浪超深地層研究所における実施例1)

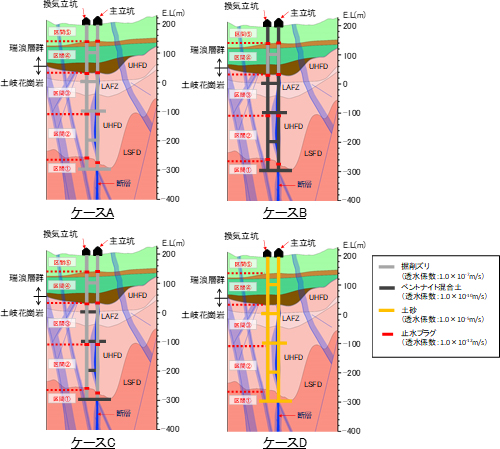

超深地層研究所計画における研究坑道の埋め戻しの予測解析では,坑道の埋め戻し材の透水性の違いに着目した解析を実施しました(図1)。各解析ケースの埋め戻し材の条件設定は,以下のとおりです。

- Case A:坑道全長に掘削ズリ(透水係数:1.0×10-7m/s)を埋め戻し材として適用

- Case B:区間④には掘削ズリを適用し,それ以外の区間にはベントナイト混合土(透水係数:1.0×10-10m/s)を適用(瑞浪超深地層研究所の埋め戻しレイアウト案の中に,当該深度を掘削した際に生じた掘削ズリを元の深度に埋め戻す案があったため)

- Case C:区間④の坑道と立坑部には掘削ズリを適用し,それ以外の水平坑道にはベントナイト混合土を適用

- Case D:坑道全長に土砂(透水係数:1.0×10-5m/s)を埋め戻し材として適用

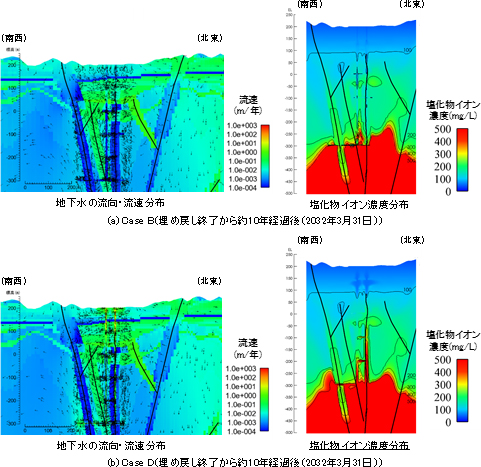

以下に,坑道の埋め戻し材の透水係数が大きく異なるCase BとCase Dの2ケースについて,予測解析結果の概要を紹介します。

- 埋め戻し材の透水性の違いが地下水環境の回復に及ぼす影響は,坑道内部で顕著に見られるが周辺岩盤では小さい。特に,周辺岩盤と比べて高い透水性の埋め戻し材を用いる場合には,坑道内部が地下水の移行経路となり地下深部のCl-(塩化物イオン)濃度の高い地下水が引き上げられる現象が生じる(図2)。

- 花崗岩の掘削ズリに低透水性のベントナイト混合土(透水係数:1.0×10-10m/s)を用いたCase Bでは,坑道内の透水性が周辺岩盤よりも低くなるため,坑道内の地下水流速が1/10~1/100 程度となった。一方で,埋め戻し材に高透水性の土砂(透水係数:1.0×10-5m/s)を用いたCase Dでは,周辺岩盤と比べて坑道内の地下水流速が10~100倍程度となった。また,Case Dは止水プラグも考慮していないため,坑道は地表から深度500m(標高-300m)までをつなぐ地下水の移行経路になる(図2)。

- 坑道内部のCl-濃度の違いが顕著であり,Case Bでは坑道内の濃度は周辺岩盤と同程度であるが,Case Dでは主立坑内部で深度400m(標高-100m)付近まで濃度500mg/L以上の地下水が侵入している。坑道埋め戻し中には立坑内から地下水を排水していることから,立坑がストローのような役割を果たしており,地下深部のCl-濃度の高い地下水が吸い上げられていると考えられる(図2)。

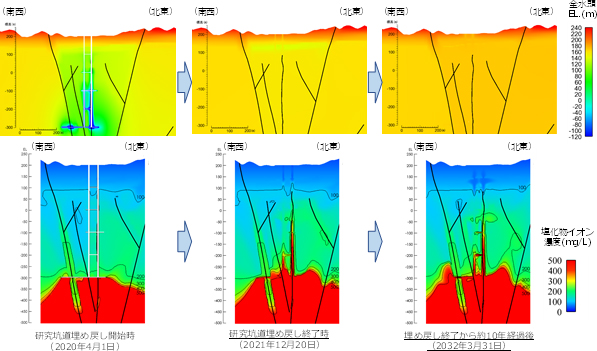

- 坑道埋め戻しの予測解析によって,埋め戻し材の違いによる坑道埋め戻し後10年程度の地下水圧およびCl-濃度の変化の違いを推定することができた(図3)。これらは,瑞浪超深地層研究所の坑道全体の埋め戻しの施工計画立案に有益な情報となった。

参考文献

- 尾上博則,木村仁 (2019): 超深地層研究所計画(岩盤の水理に関する調査研究); 再冠水試験・坑道埋め戻しに伴う地下水環境の回復挙動の予測,JAEA-Research 2019-001,57p.