2_2_6 物質移動特性の評価技術 -コロイド・有機物・微生物の影響-

達成目標

日本の結晶質岩は,海外の結晶質岩と比べて割れ目の密度が高く,割れ目の透水性のばらつきが大きい特徴があります。このような岩盤の特徴を踏まえて物質移動現象をモデル化するためには,花崗岩中での物質移動現象を理解するとともに,地下水中の元素の挙動に関連する影響因子(コロイド・有機物・微生物)を調査・評価する必要があります。ここでは,岩盤および地下水における物質移動とその遅延効果などに影響を与えると考えられる,コロイド,有機物,微生物の評価について,それに関する技術的知見を整備することを目標とします。

方法・ノウハウ1)

- 岩盤中の元素は,割れ目や間隙を経路として移動すると考えられます。この時,元素は溶存態(水に溶けた状態)やコロイド態(微細な粒子に吸着した状態)として地下水とともに移動します。

- 溶存態元素の量は地下水の化学組成に応じて熱力学的に推定できますが,地下水中には天然の鉱物・有機物・微生物や人工材料(セメントなど)に由来するさまざまなコロイドが存在しており,それらに付着して移動する元素量を,理論的に求めることは困難です。そのため,さまざまな環境下におけるコロイドの存在量や組成に関わる基本情報を取得したうえで,各種元素の輸送・遅延量の評価手法を構築する必要があります。

- 一方で,坑道の閉鎖後も壁面に施工したセメントなどの人工物を残置する場合,閉鎖後に人工物に起因して地下水の地球化学特性が変化し,それによりコロイド・微生物相が変化して,元素の移動に影響を与える可能性があります。このことから,人為的な影響を受けた地下水中のコロイド,微生物などの調査・解析も必要となります。

- ボーリング孔を利用した調査では,ボーリング孔掘削時に使用した掘削機材などに由来する成分の混入や孔壁と地下水との水―岩石反応により,新たなコロイドの生成や微生物相の変化が生じる可能性があります。このため,掘削時の汚染をできるだけ低減し(例えば泥水やセメントグラウトを極力使わない),調査の前にはボーリング孔内から多くの地下水を排水するなどにより汚染を除去することが重要です。

瑞浪超深地層研究における実施例

瑞浪超深地層研究所では,前述の方法・ノウハウで示した手法を適用し,深度200~500mの予備ステージ,深度300mおよび500mの研究アクセス坑道から花崗岩中に掘削されたボーリング孔を利用して地下水の採取・分析を行い,地下水中のコロイド,有機物,微生物の存在量や各種元素との相関について解析を行いました。さらに,深度500m 冠水坑道中の地下水を対象として,坑道の掘削・閉鎖により人為的な影響を受けた地下水中のコロイド,微生物(バイオフィルムなどの有機物を含む)についても,同様の調査・解析を行いました。また,放射性元素の移動プロセスに対するそれらの影響を考察するため,放射性元素と同様の化学特性を示す天然の希土類元素(Rare-Earth Element,以下REE)を指標(アナログ元素)として分析しました。なお,上記の調査を行うにあたり,高い水圧をもった地下水中の微小粒子をろ過して捕集する技術を開発して用いました2)。

コロイド

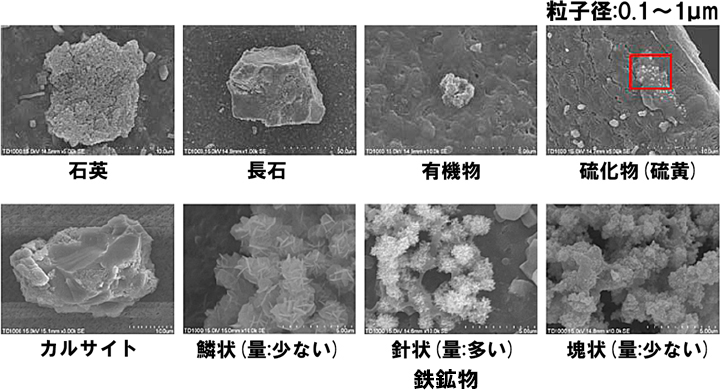

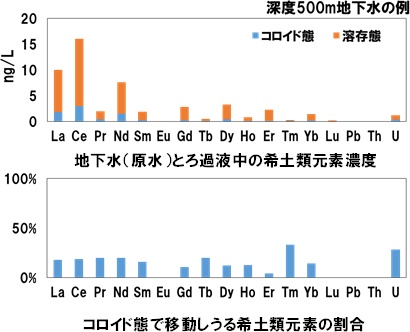

- ろ液やろ過回収物のICP-MS分析,電子線分析の結果,地下水中には0.1~100μm以上の大きさの粒子が認められ,その組成はケイ酸塩鉱物(長石,雲母,粘土鉱物など),鉄鉱物,炭酸塩鉱物,硫化物,有機物などから構成されており(図1),コロイド濃度は1~15μg/Lと推定されました2)。また,ろ過地下水と未ろ過地下水の化学分析値を比較したところ,地下水中の希土類元素の数十%がコロイド粒子と共に存在していることが確認されました(図2)。

- フィルターで捕集したろ過物を逐次抽出したところ,コロイドとして移動する希土類元素(REE)は,主に炭酸塩態であることがわかりました。熱力学的解析の結果,地下水中のREEは炭酸錯体を形成していると考えられたことから,炭酸錯体が付着しやすい炭酸塩鉱物に付着して炭酸塩態コロイドを形成していると推察されました。

- コロイド態のREE濃度は,地下水の炭酸塩鉱物に対する飽和指数が過飽和になるにしたがって減少することが明らかになりました。このことは,炭酸塩鉱物に過飽和な地下水中では,REEが付着した炭酸塩コロイドが凝集・沈殿することで,REEの移動が抑制されることを示しています。一般的な地下水は,炭酸塩鉱物に対して飽和平衡状態であることから,地下水中で移動可能な炭酸塩コロイド態REEの移動は一定量に抑制される可能性が高いと考えられました。

- 以上のように,地下水の飽和指数とコロイド態REEの濃度の相関に基づいて,地下水中のコロイドの元素輸送量を評価できる可能性があります。

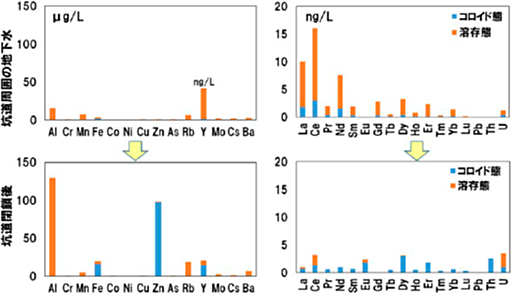

- 閉鎖環境の坑道(冠水坑道)内でのコロイドと希土類元素(REE)の相互作用を確認するため,冠水坑道内の地下水と,坑道周辺のボーリング孔から採取した地下水を比較しました。その結果,冠水坑道内の地下水は,坑道周辺のボーリング孔の地下水に比べてアルミニウムや鉄を含む粒子が多い一方で,溶存態およびコロイド態のREE濃度が低くなる特徴がありました(図3)。

- 溶存態のREEは主に炭酸錯体を形成していると考えられ,坑道壁面の吹付セメントやバイオフィルムに付着して地下水中から除去された可能性があります。コロイド態のREEは炭酸塩態として存在していると考えられ,セメントと反応してアルカリ性となった地下水が炭酸塩鉱物に対して過飽和状態になった影響で凝集・沈殿して,濃度が低下した可能性があります3)。

- 以上のことから,花崗岩中の坑道を閉鎖することでコロイドが新たに形成される一方で,REEを含むコロイドはセメント材料などに補捉され,その移動が抑制されることが明らかになりました。

微生物

- 深度200~400mの土岐花崗岩の地下水中に含まれる微生物を10年以上にわたり観測した結果,地下水中には約103~104cells/mL の微生物が存在することが確認されました。これらの微生物の中には,メタンを酸化するために硫酸を還元して,硫化水素を生成する微生物が生息していることが明らかとなりました4)。この結果から,花崗岩のような有機物の乏しい岩盤の地下水においても微生物が存在しており,地下水の水質形成(還元環境の形成など)に影響する重要な役割を果たしていることが確認されました。

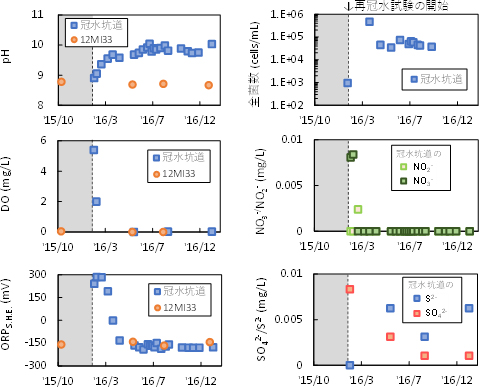

- 深度500mの冠水坑道で行った再冠水試験では,冠水坑道の閉鎖後,約3か月間で還元環境に回復しました。この時の溶存酸素濃度や溶存イオン濃度,微生物相の経時変化(図4)から,坑道閉鎖直後に坑道内の地下水中に含まれていた酸素を微生物が利用して代謝反応が活発化し,酸素が消費された後には硝酸還元菌や硫酸還元菌が酸化還元を連続的に行ったことで,還元環境が早期に形成されたと考えられました5)。つまり,坑道閉鎖時には,地下水に本来生息する微生物と人為的に地下に持ち込まれた微生物が酸化還元反応を促し,結果として還元環境への回復が促進される可能性があります。

参考文献

- 松岡稔幸,濱克宏 (2020): 超深地層研究所計画における調査研究-必須の課題に関する研究成果報告書-,JAEA-Research 2019-012,157p.

- 青才大介,吉田治生,水野崇 (2009): 超深地層研究所における地下水の地球化学に関する調査研究; 地下水の地球化学環境を保持したろ過手法に関する技術開発,JAEA-Testing 2009-003,27p.

- Iwatsuki, T., Munemoto, T., Kubota, M., Hayashida, K. and Kato, T. (2017): Characterization of rare earth elements (REEs) associated with suspended particles in deep granitic groundwater and their post-closure behavior from a simulated underground facility, Appl. Geochemistry, 82, 134-145.

- Suzuki, Y., Konno, U., Fukuda, A., Komatsu, D.D., Hirota, A., Watanabe, K., Togo, Y, Morikawa, N., Hagiwara, H., Aosai, D., Iwatsuki, T., Tsunogai, U., Nagao, S., Ito, K. and Mizuno, T. (2014): Biogeochemical Signals from Deep Microbial Life in Terrestrial Crust, PLOS ONE, 9, no.12: e113063.

- 林田一貴, 加藤利弘, 久保田満, 村上裕晃, 天野由記, 岩月輝希 (2018): 坑道閉鎖試験に基づく坑道掘削・閉鎖時の化学環境変化プロセスの考察, 地球化学, 52, pp.55-71.