1_12_1 リニアメントに関する調査・解析技術

達成目標

地質環境特性を理解するために必要となる調査・評価技術の整備の一環として,不連続構造の推定に有効とされるリニアメント判読に関する調査・解析技術の整備を目標としました。

方法・ノウハウ1-3)

①リニアメント判読

断層などの不連続構造は,岩盤中の地下水の流動や水質分布を規制すると考えられるため,その分布を把握することは重要な課題の1つです。地上からの調査段階では,まず広域的な地質・地質構造を概略的に把握し,次段階の調査において重要と考えられる要素を抽出する必要があります4)。

高角な断層が風化侵食作用を上回って変位した場合や差別侵食された場合,地上部には直線状の地形が形成されます。このような地形をリニアメントといいます。リニアメントは,断層の存在を必ず示すわけではありませんが,リニアメント判読と地表踏査の結果を比較した既往研究によれば,長さ3km以上のリニアメントは断層や割れ目帯などの不連続構造とほぼ一致するといわれています5)。このことから,リニアメント調査は,地下水流動に影響を与えると考えられる断層などの不連続構造を推定するうえで有効な手法の1つと考えられます。

②リニアメント判読に使用する画像

リニアメント判読には,衛星画像(LANDSAT画像やSPOT画像)や空中写真が用いられます。衛星画像は,1画像で判読できる範囲が広く,大規模な地質構造の把握に適していますが,数km以下の規模のリニアメント判読には適していません。空中写真は,その縮尺に依存しますが,4万分の1の空中写真では1km~数kmの,1万分の1の空中写真では数百m~1km規模のリニアメント判読に適しています。

撮影方法の異なる画像で,かつ複数の縮尺の画像を用いてリニアメントを判読することは,地質文献に記載されていない不連続構造のおおよその位置を推定するのに有効であると考えられます。つまり,リニアメント判読を行うことで,次の段階の調査や解析で優先すべき地質構造を抽出することができます。

③精度

リニアメント判読の精度は,画像の分解能や人の識別能力に依存します。例えば,肉眼の識別能力が0.1mm程度6)とすると,1万分の1の空中写真を用いて判読されたリニアメントの位置には,0.1mm×10,000=1mの誤差が必ず含まれることになります。加えて,リニアメント判読では直線状の地形を抽出するわけですが,例えば50mの幅を持つ谷状の地形を抽出した場合,断層はその幅内のどこにでも位置する可能性があります。

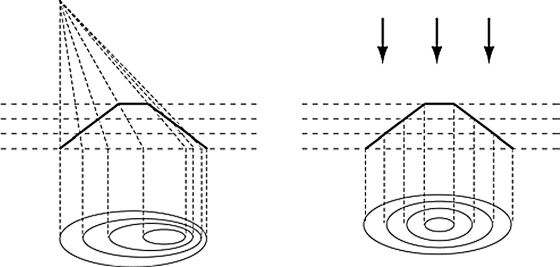

また,空中写真は中心投影であり,地形図は正射投影であることから(図1),空中写真と地形図は同縮尺のものを重ね合わせても一致しません。このため,空中写真判読で抽出したリニアメントを地形図に移写する場合は,地形図上で判読地形を読図する必要があります。一方で,地形図の判読地形の位置や幅は地形図の縮尺に応じて異なり,例えば2千5百分の1の地形図と2万5千分の1の地形図で同じリニアメントを判読したとしても,判読地形の幅に数十mの誤差が生じます。

これらを総合して,例えば1万分の1の空中写真を用いて判読されたリニアメントを2千5百分の1の地形図に転写することを想定した場合は,抽出されたリニアメントには数十mの幅が存在すると考えられます。

④留意点

- リニアメント判読の可否は地表の地質にも依存します。一般的に,堆積岩などの柔らかい地層が地表付近に分布する場合は,断層地形が不明瞭になる傾向があるといわれています。

- 断層の規模が小さい場合は,リニアメント判読で抽出できないものがあります。例えば,リニアメントが断層だと仮定し,長さ300m以下のリニアメントが判読困難である場合,既往研究による断層の長さと破砕幅の関係式7)に基づくと,破砕幅が1.2m以下の断層はリニアメントとして抽出されない可能性が高いと考えられます。

- 判読結果が地表の地形特性に基づいている以上,地表に地質構造と関係しない被覆層が分布している場合や,地上が人為的に改変されている場合などは,不連続構造を正確に抽出できないこともあることに留意する必要があります。

東濃地域における実施例

- ローカルスケール領域を対象として,LANDSAT画像,SPOT画像,4万分の1の空中写真を用いてリニアメントを抽出しました。その結果,断層や節理に対応する可能性があるといわれている長さ3km以上のリニアメントが5本抽出されました。これにより,複数の縮尺の画像を用いてリニアメントを判読することが,次段階の調査や解析で優先すべき不連続構造のおおよその位置を推定するのに有効であることが確認されました(1_2_1,1_8_1)。

- リニアメントの分布密度は地質によって大きく異なり,土岐花崗岩(基盤岩)で6.90本/km²,瑞浪層群(堆積岩)で4.28本/km²,瀬戸層群(堆積岩)で0.98本/km²でした。堆積岩地域,特に瀬戸層群ではリニアメントが抽出されにくくなっていると考えられました(1_2_1)。これらのことから,基盤岩に断層が分布していても,その活動後に上位に堆積岩が被覆した場合は断層地形が不明瞭になることや,岩盤として柔らかい堆積岩では断層運動による断層地形が明瞭になりにくいことに留意する必要があることが確認されました。

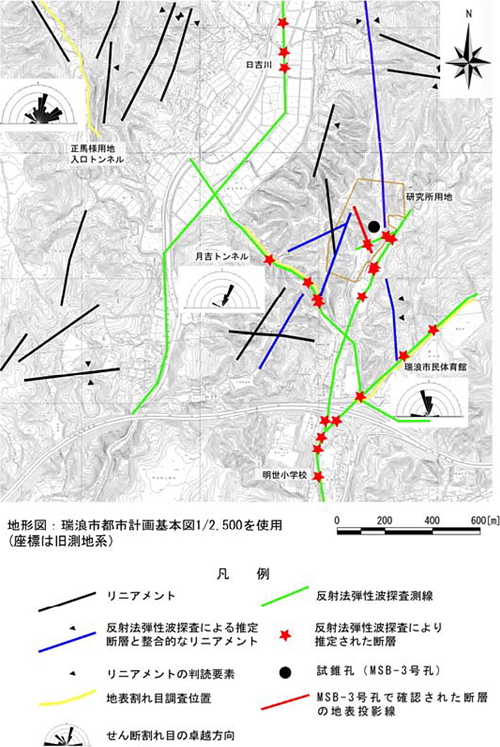

- 1万分の1の空中写真を用いたリニアメントの判読結果と,ローカルスケール領域での調査で実施した地表地質調査・物理探査の結果を比較しました。その結果,判読された長さ数百mのリニアメントは,その分布や方向性が地表地質調査やボーリング調査から推定された断層や割れ目帯と整合的であることから,断層や割れ目帯を反映している可能性が高いと考えられました(図2)(1_8_1)。これらのことから,1万分の1の空中写真を用いた地形判読により,数百m規模の断層や割れ目帯の存在を推定できることが確認されました。

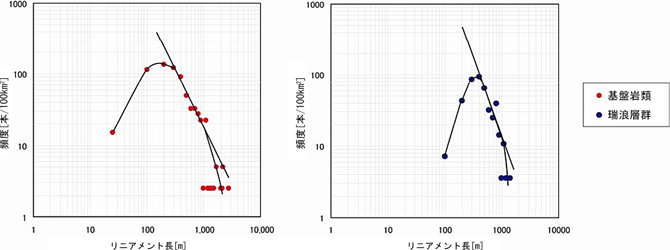

- リニアメントの長さと頻度は両対数グラフ上で直線関係を示すといわれており,判読画像の縮尺では判読が困難なほど小規模なリニアメントや,画像に対して規模が大きくその連続性が判読できないリニアメントは,直線関係から外れます8)。これに基づき,1万分の1の空中写真を用いて抽出したリニアメントの判読可能な長さを推定したところ,土岐花崗岩の分布域では長さ約300~1,000m,瑞浪層群の分布域では400~1,000m程度でした(図3)(1_8_1)。

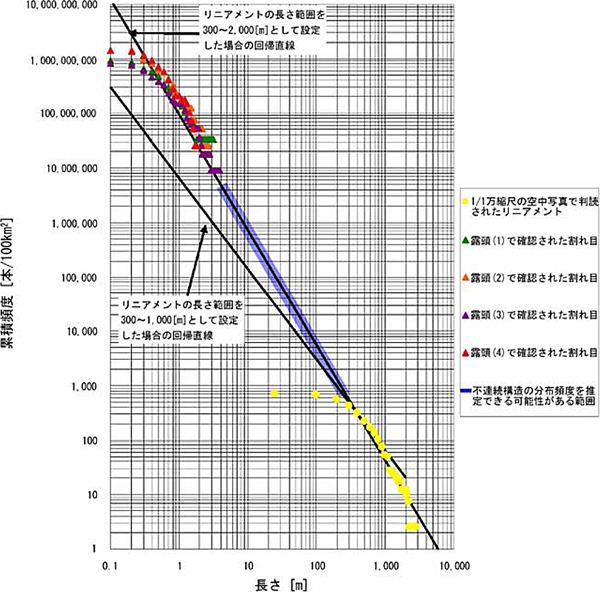

- 抽出されたリニアメントと既往の調査(露頭調査や物理探査など)で確認または推定された断層や割れ目帯の長さと頻度を比較した結果,リニアメントと露頭割れ目は同じようなフラクタル特性を有することが明らかになりました(図4)。この関係を利用することで,露頭調査やリニアメント調査では抽出が難しい数m~数百m規模の割れ目の頻度を推定できる可能性があります(1_8_1)。

参考文献

- 山井忠世,角南基亮,小林公一 (1994): 東濃地域を対象にしたリニアメント調査(その1),動力炉・核燃料開発事業団,PNC TJ7361 94-002,71p.

- 佐々木圭一,太田久仁雄 (2004): 大縮尺の空中写真により判読したリニアメントに関する検討-東濃地域における事例研究-,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2004-007,68p.

- 太田久仁雄,佐藤稔紀,竹内真司,岩月輝希,天野健治,三枝博光,松岡稔幸,尾上博則 (2005): 東濃地域における地上からの地質環境の調査・評価技術,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-023,373p.

- 三枝博光,瀬野康弘,中間茂雄,鶴田忠彦,岩月輝希,天野健治,竹内竜史,松岡稔幸,尾上博則,水野崇,大山卓也,濱克宏,佐藤稔紀,久慈雅栄,黒田英高,仙波毅,内田雅大,杉原弘造,坂巻昌工 (2007): 超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階(第1段階)研究成果報告書,JAEA-Research 2007-043,337p.

- 井上大榮,水落幸広,桜田裕之 (1992): リニアメントの断裂系としての特性とその評価,応用地質,33巻,3号,pp.25-34.

- 日本リモートセンシング協会 (1981): 画像の処理と解析,共立出版,267p.

- 緒方正虔,本荘静光 (1981): 電力施設の耐震設計における断層活動性の評価,応用地質,22巻,1号,pp.67-87.

- 山口靖,長谷紘和 (1983): 多様な画像によるリニアメント頻度の解析-レーダー画像の屋久島地域への適用例について-,写真測量とリモートセンシング,Vol.22,No.3,pp.4-13.