1_2_3 三角測量に基づく応力場の整理

達成目標

地下施設の建設に先立って,地下坑道周辺の力学状態把握のための基礎的な情報として,広域応力場に関するデータを収集し・整理することを目標とします。

方法・ノウハウ

①データセット:

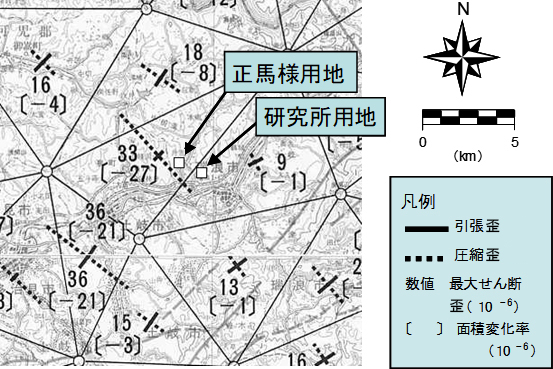

広域応力場に関する情報として,広域歪データを利用することができます。これは,過去と現在の三角測量結果を比較し,三角測量点の変位から地形の広域歪分布を求めることにより得られます。

②データの解釈:

三角測量結果や近辺に断層がある場合は,断層の生成条件,さらにプレートの運動方向などの情報を基に,岩盤の応力状態を把握することができます。

東濃地域における実施例

三角測量結果およびプレートの移動方向から広域歪を推定しました。広域応力場に関する既存情報として,日本近辺のプレートの移動方向2), 3),三角測量やGPSなどの測地学的評価方法4), 5),断層の形成機構に基づく広域応力場の推定情報を収集しました。

三角測量の結果から,東濃地域における圧縮軸の卓越方向は,おおむね北西-南東方向であることがわかりました(図1)。また,日本周辺のプレートの移動方向から推定される圧縮方向や東濃地域に分布する断層の生成条件に基づいて推定される圧縮方向も,おおむね北西-南東方向であることがわかりました。これらのことから,東濃地域における広域応力場の最大主応力方向が北西-南東方向であることが推定できました。

参考文献

- 国土地理院 (1986):日本の地殻水平歪1985-1883,技術資料番号F1-6.

- Forsyth, D. and Uyeda, S. (1975): On the relative importance of the driving force of plate motion, Geophys. J.R. Astr. Soc., Vol. 43, pp.163-200.

- 中村一明 (1983): 日本海東縁新生海溝の可能性,地震研彙報,Vol. 58,pp.711-712.

- 日本測地学会編 (1986): GPS-人工衛星による精密測位システム-,日本測量協会,p.263.

- GPS大学連合 (1989): 相模湾周辺におけるGPS観測-相模湾GPS8812-報告,GPS大学連合 (事務局東京大学地震研究所),p.126.