1_2_2 周辺の温泉情報の整理

達成目標

ローカルスケール領域における地下水の水質分布について予察し,特異な水質の地下水の偏在の有無を確認することを目標とし,周辺の温泉情報を整理します。得られた知見は,物理探査,ボーリング孔を利用した調査の地点選定の参考にします。

方法・ノウハウ

①文献情報などの収集:

一般公開されている情報には,調査研究論文,自治体の水資源活用に関わる情報,民営・公営温泉の掲示板などがあります。水質データの品質は,データが取得された経緯,目的,調査方法などにより異なります。情報収集時には以下の点に留意します。

- 温泉水は自然湧水かボーリング孔からの揚水か?:ボーリング孔からの揚水の場合は,揚水深度を確認します。

- 公開されているデータはいつ取得されたのか?:温泉ボーリングにより得られた温泉水の水質は,その後の営業による長期揚水により変化する可能性があることに留意します。例えば,水質分析表が更新されている温泉の場合は,新しい分析結果ではなく,古い分析結果を利用します。

- ボーリング孔の掘削方法は?:温泉ボーリングは一般的に掘削泥材を用いて掘削されることが多く,掘削直後は掘削泥材により水質が汚染されている可能性があります。分析用の水試料を得る前に,揚水により掘削泥材が排出されているか確認します。

- 泉温はどこで測定されているか?:水温は地熱活動の有無を判断する重要な指標ですが,測定されている場所や季節によって変化する可能性があるので,ボーリング孔内か地上か,どちらで測定されたのか確認します。

②水質分布の予察:

地図や地形図上に各温泉の水質を重ね書きします。

- 簡易的に水質型を判断する場合は,ヘキサダイアグラムを地図上に表示します。溶存イオン濃度が高い領域(塩水系地下水)と低い領域(淡水系地下水)がある場合は,地形図から推定される地下水流動の上流域・下流域と関連があるか確認します。

- 品質の異なるデータが混在している可能性があるので,近接する温泉で異なる水質型が認められるなどした場合は,①に戻りデータの取得深度や時期などを再確認し,品質の低いデータ(例えば,掘削時に使用した掘削水が混入して水質が乱された可能性がある温泉水のデータ)を除いて考察します。

③再調査など:

情報収集により明らかにすべき不明な点が表出した場合は,該当する温泉などでの試料採取や確認調査が可能か検討します。

東濃地域における実施例

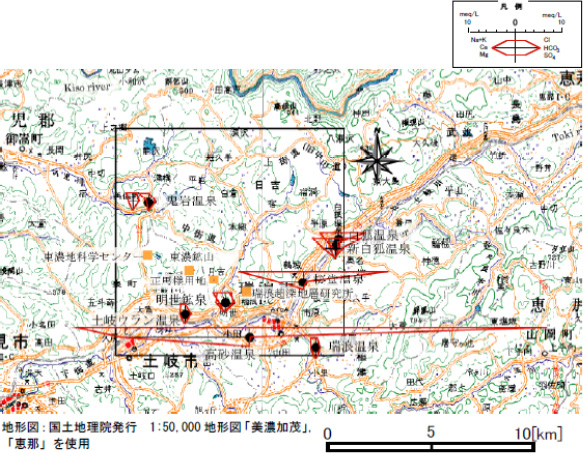

ローカルスケール領域に存在していた11の温泉1)(現在は営業していないものも含む)について,公開されている情報を整理しました(図1)。その結果,この地域の温泉の特徴として,以下のことが明らかになりました。

- 各温泉水のpHは7~9で,中性から弱アルカリ性である。総溶存成分濃度は500mg kg-1前後の温泉が多いが,高砂温泉(3,716mg kg-1),桜堂温泉(1,063mg L-1)は他と比較して高い。

- ローカルスケール領域北部にNa(ナトリウム)イオン,Ca(カルシウム)イオン,HCO3(炭酸水素)イオンに富む温泉が,領域南部にNaイオン,Caイオン,Cl(塩化物)イオンに富む温泉(高砂温泉,桜堂温泉,白狐温泉)が存在する。一般的に,Clイオンは海水や火山性流体に由来する地下水に多く,天水由来の地下水には少ない傾向があることから,本領域の地下には天水以外の水が存在している可能性があると考えられる。

- 水温は高砂温泉が36.2℃と比較的高いが,それ以外は25℃以下を示す。高砂温泉の取水深度は数百mであることから,その泉温が高いのは取水深度を反映した結果であると考えられ,温泉水の情報からは地熱活動の存在は示唆されない。

- 高砂温泉以外の温泉の取水深度は明確でないため,以上の情報のみでは地下水水質の三次元分布の推測は難しく,特異な水質の地下水が存在している可能性があることを示す1つの情報として利用可能である。

参考文献

- 三階衣子,早川友邦 (1970): 岐阜県東濃地方の放射能泉について,温泉科学,21,pp.104-120.

- 太田久仁雄,佐藤稔紀,竹内真司,岩月輝希,天野健治,三枝博光,松岡稔幸,尾上博則 (2005): 東濃地域における地上からの地質環境の調査・評価技術,核燃料サイクル開発機構,JNC TN7400 2005-023,373p.