地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.火山による地下水への影響はどの程度ですか?

FAQ

Q.火山による地下水への影響はどの程度ですか?

A.火山周辺で温泉水のpHが4.8未満の酸性温泉が分布する範囲は、噴出中心から半径十数km以内です。

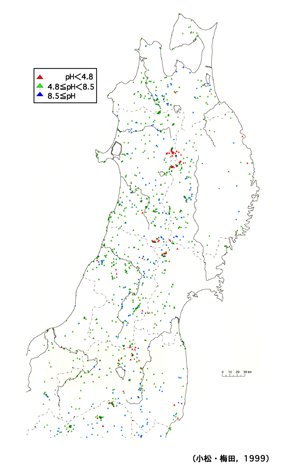

温泉のpHが4.8未満の酸性温泉は主に第四紀火山およびその周辺に多く存在する傾向があります。3He/4He比は火山周辺で高い値を示しますが、噴出中心から30 km程度離れるとほぼ大気中の値と同程度になります。

マグマに含まれる揮発性物質は、火山ガスの組成などから、H2O、CO2、SO2、H2S、 HClなどを主成分とすると考えられます。これらは、マグマ上昇にともなう圧力の低下によって放出され、地下水に溶解することから、火山周辺の地下水は、天水あるいは海水にマグマから放出される揮発性物質が溶解したもの、あるいは高温下での水・岩石反応によって形成されると考えられています。

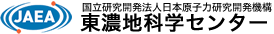

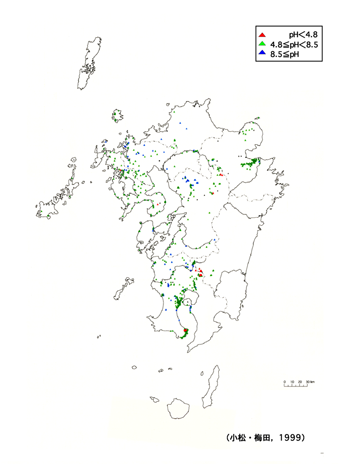

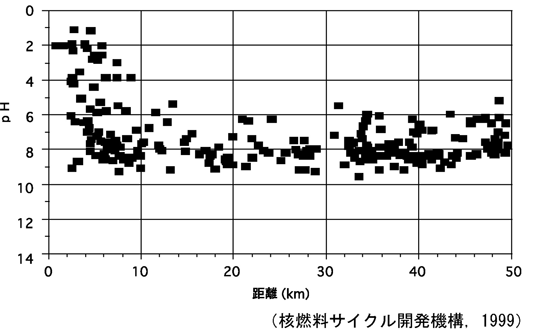

マグマ性の揮発性物質が地下水に溶解すると、Cl-、SO42-を主体とした酸性の地下水が形成されます。pHが4.8未満の酸性温泉はおもに第四紀火山およびその周辺地域に分布しています。また、仙岩地域に分布する温泉水のpH とその温泉から最も近い第四紀火山の噴出中心までの距離の関係から、火山から10 km以内に、pHが4.8未満の温泉の多くが存在する傾向が認められます。

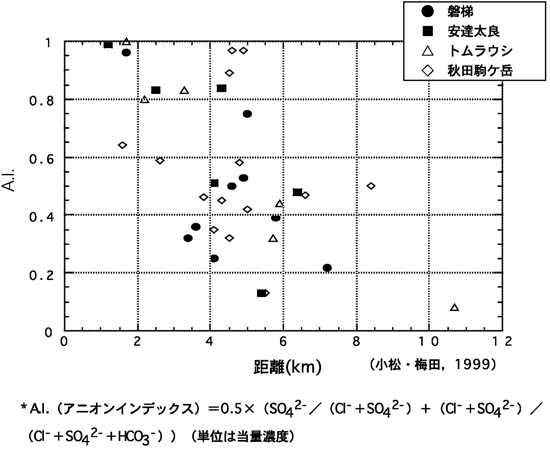

一般に、火山周辺の温泉は、地下深部での気液分離を考慮すれば、火山の中心部に近いところにSO4型、その外側にCl型、さらに外側にはHCO3型が分布すると考えられることに着目し、マグマ性の揮発性物質の寄与の割合を指標にしたものにアニオンインデックス(A.I.)があります。これによると、地下水の化学組成から計算したA.I.が1 に近いほど、マグマ性の揮発性物質の寄与の割合が大きいことになります。トムラウシ、安達太良、磐梯、秋田駒ヶ岳の各火山周辺の温泉のA.I.と火山から温泉までの距離の関係から、すべての火山で山頂から離れるにしたがってA.I.が低くなりますが、距離に対するA.I.の低下率は、火山によって異なっています。

火山ガスに含まれるCO2、SO2、H2S、HCl などは、容易に化学反応を起こすため、マグマから放出されたのち、どの程度の範囲まで及んでいるかを把握することは困難なのに対して、火山ガス中に微量に含まれているHeは、不活性ガスであり、化学反応を生じにくいことが知られています。He同位体のうち、3Heは地球生成時に地球内部に取り込まれたマントル起源の物質で、これらはマグマによって地表にもたらされます。一方、4Heは地球の岩石中のUやThの放射壊変にともなって生成します。したがって、火山周辺の温泉中の3He/4He比を測定することにより、マグマによる化学的な影響範囲を把握することができます。箱根、御岳、草津白根などの火山の噴出中心からの距離と3He/4He比の関係から、噴出中心から離れるほど、3He/4He比は低下する傾向が認められ、噴出中心から30 km程度離れると、ほぼ大気中の値(1.4×10-6)程度になることがわかります。

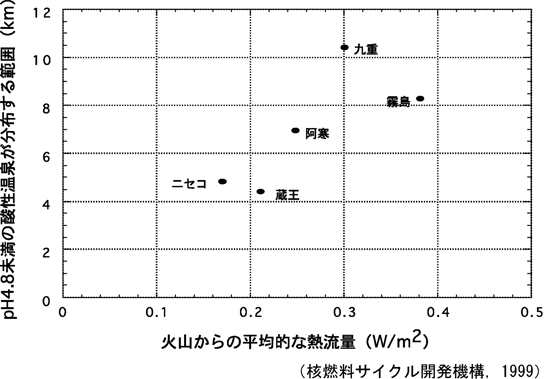

また、火山およびその周辺地域の熱流量と各種の溶存成分濃度の関係から、火山周辺の「平均的な熱流量」は、火山活動が地下水に及ぼす化学的な影響を評価する際の重要な指標となると考えられます。

[文献]

核燃料サイクル開発機構(1999):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ- 分冊1 わが国の地質環境,サイクル機構技術資料,JNC TN1400 99-021,p.II-97.

小松 亮,梅田浩司(1999):日本列島における温泉・熱水変質帯について,サイクル機構技報,no.4,pp.121-128.

Sakamoto,M., Sano,Y. and Wakita,H.(1992):3He/4He ratio distribution in and around the Hakone volcano, Geochemical Jour., 26, pp.189-195.

火山およびその周辺地域の熱流量と各種の溶存成分濃度の関係

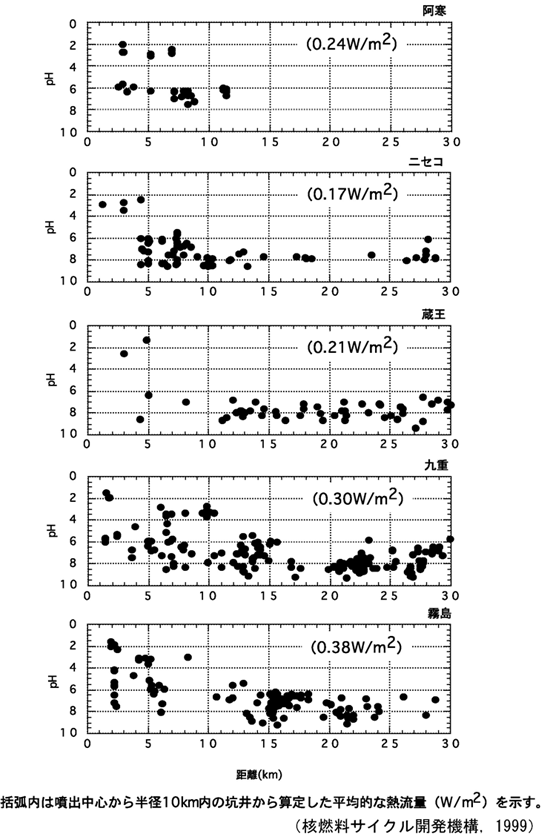

火山およびその周辺地域の熱流量(熱的なポテンシャル)と化学的影響の関係について、主な第四紀火山周辺の熱流量を坑井温度データから算定するとともに、火山周辺の温泉水のpHと温泉から火山までの距離の関係について検討しました。

熱流量の算定に際する境界条件として、地表における放出熱量が地下の熱源を上昇する熱水のもつ熱量に等しいとして、火山の噴出中心から半径10km以内に存在する各坑井の熱流量を算定し、これらの平均値を各火山およびその周辺地域の「平均的な熱流量」としました。

阿寒、ニセコ、蔵王、九重、霧島の各火山の噴出中心から数km以内の温泉のHCO3- 、Cl-、SO42- などの濃度は、瀬尾・清水(1992)による日本の地下水の平均値(HCO3- :145.3 mgl-1、Cl-:20.6 mgl-1、 SO42-:9.0 mgl-1)に比べて、比較的高い値を示していますが、各種の溶存成分濃度は、噴出中心から離れるとともに低下していきます。また、これらの距離と火山周辺の「平均的な熱流量」の間には明瞭な相関が認められます。このことから、火山周辺の「平均的な熱流量」は、火山活動が地下水に及ぼす化学的な影響を評価する際の重要な指標となると考えられます。

[文献]

核燃料サイクル開発機構(1999):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ- 分冊1 わが国の地質環境,サイクル機構技術資料,JNC TN1400 99-021,p.II-100-II-101.

瀬尾俊弘,清水和彦(1992):我が国における地下水の水質に関するデータの収集・解析,動燃技術報告書,PNC-TN7410, 92-017.

梅田浩司(1999):火山およびその周辺地域における熱流量と温泉水の化学組成,地球惑星科学関連学会1999 年合同大会予稿集,Sc-005.

梅田浩司,小松 亮,江原幸雄(1999b):坑井温度データから算定した地熱地帯における熱水流体の流動速度と熱流量,地熱,36,pp.219-237 .