地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.火山の熱はどれくらいの範囲まで影響しているのでしょうか?

FAQ

Q.火山の熱はどれくらいの範囲まで影響しているのでしょうか?

A.火山の熱の影響があると考えられる範囲は、噴出中心から半径20 km程度です。

火山周辺では、噴出中心から半径20 km以内程度の範囲で熱的な影響を被ることが考えられます。また、地下に存在する熱源から放出される熱によって形成される熱水対流系の規模は数km程度です。

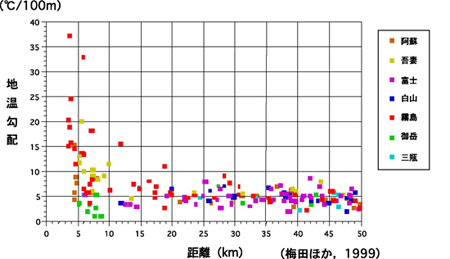

図 豊肥、仙岩、栗駒地熱地域における熱水対流系の断面図

図 豊肥、仙岩、栗駒地熱地域における熱水対流系の断面図

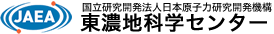

火山周辺には、バックグラウンドを超える地温勾配を有する高温異常域が形成されます。この広がりを阿蘇、吾妻、富士、白山、霧島、御岳、三瓶の各火山の周辺に位置する坑井の地温勾配値と噴出中心から坑井までの距離の相関から検討した結果、これらの火山では噴出中心から離れるにしたがって地温勾配は低下し、おおむね噴出中心から10~20 km 程度でその地域のバックグラウンド程度の地温勾配値になることがわかりました。地温勾配の最大値や距離に対する地温勾配の低下率は火山ごとにやや異なっています(梅田ほか,1999)。また、日本の温泉の放熱量と第四紀火山の分布から,60℃以上の温泉からの放熱量の79%、90℃以上の温泉からの放熱量の91%が第四紀火山の周囲1,000 m3以内程度(噴火中心から半径20 km以内程度の範囲)に存在する温泉からのものであることが示されています(角,1980)。これらの結果から、火山周辺では、噴出中心から半径20 km以内程度の範囲で熱的な影響を被ることが考えられます。

また、火山周辺では地下に存在する熱源から放出される熱によって熱水対流系が形成されます。熱水対流系の規模や深度は坑井温度プロファイルによって推定できます。九州の豊肥、東北の仙岩・栗駒の各地熱地域で推定された熱水対流系の大きさや深度は、いずれの地域でも数km 程度、深度は2~3 km 以浅です(玉生,1994)。また、流体流動速度による熱水対流系の大きさの推定により、熱水流系の発生する場所や大きさ・深度は、熱源の位置のみならず、その上位の地質構造に支配されていると考えられます。

[文献]

角 清愛(1980):日本の温泉放熱量分布と第四紀火山分布との関係-日本における温泉放熱量分布と地質構造区との関係,第3報-.地質調査所月報,31,pp.255-266.

玉生志郎(1994):地熱系モデリングから見たマグマ溜まり-豊肥・仙岩・栗駒地熱地域を例にして-,地質学論集,no.43,pp.141-155.

梅田浩司,小松 亮,中司 昇(1999a):坑井データによる地下温度構造の推定,サイクル機構技報,no.2,pp.29-36.

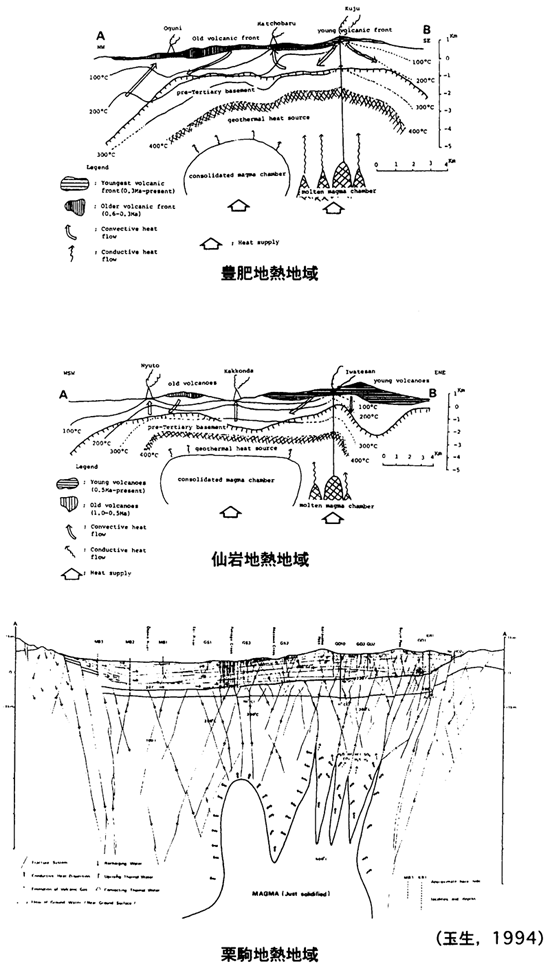

流体流動速度による熱水対流系の大きさの推定

熱水対流系の規模や深度は、坑井温度プロファイルによって推定できます。坑井ごとの鉛直方向の熱水の流動速度を算定し、それに基づき火山およびその周辺地域に発生している熱水対流系の大きさを検討しました。

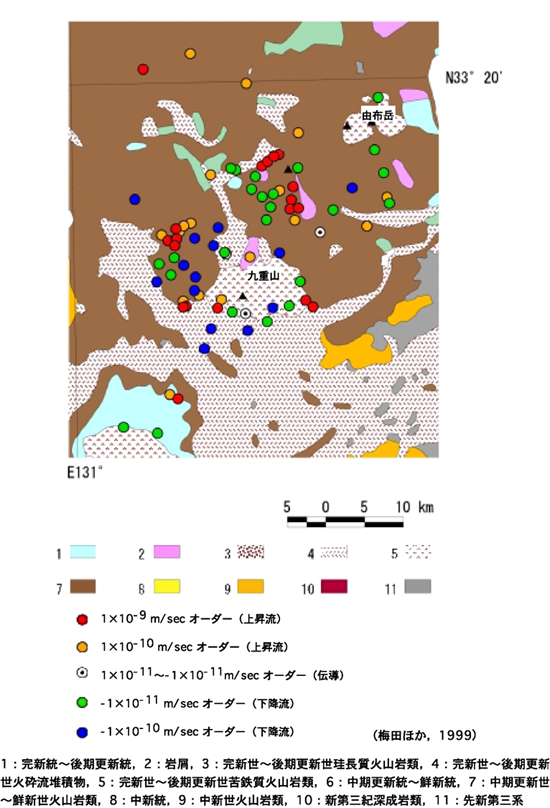

導出した仙岩地域、豊肥地域の流体流動速度の分布によると、1×10-9m/sec以上の顕著な上昇流が認められる坑井が密集している領域が仙岩地域、豊肥地域ともに4 箇所ずつ存在しています。これらの周囲には1×10-10m/sec程度の坑井が分布し、さらに離れると伝導タイプあるいは下降流タイプの坑井が出現します。したがって、10-9m/secオーダー以上の顕著な上昇流が発生する範囲は、2~3 km以内となります。また、顕著な上昇流が生じている地域は、必ずしも第四紀火山の位置に対応しているわけではなく、第四紀火山から10 km以上離れたところに生じていることもあります。流動のタイプや速度、上昇流の範囲などは、地質構造に密接に関係しており、先新第三系よりむしろ、透水性が高い第四系や新第三系に顕著な上昇域が生じていることがわかります。これらのように、熱水対流系の発生する場所やその大きさ・深度は、熱源の位置のみならず、その上位の地質構造に支配されていると考えられます。

[文献]

梅田浩司,小松 亮,江原幸雄(1999):坑井温度データから算定した地熱地帯における熱水流体の流動速度と熱流量,地熱,36,pp.219-237.