地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.火山がない地域では地熱活動はないのですか?

FAQ

Q.火山がない地域では地熱活動はないのですか?

A.火山のない地域にも温泉がありますが、地下深部の温度分布が明らかになっています。

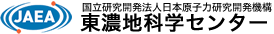

火山のない地域の大部分では、地温勾配が2~5℃/100 m(地下100 m深くなるごとに2~5℃程度の温度上昇)程度です。地温勾配が10℃/100 m以上の高温異常域は第四紀火山の分布域と整合的ですが、紀伊半島南部のように非火山地域にも高温異常域が存在しています。

地温勾配図から、高温異常の背景となるバックグランドの値(広域的な地温勾配値)を読み取ると、北海道の日高西部、三陸海岸周辺、関東平野東部、関東山地周辺、濃尾平野周辺、琵琶湖周辺、中国南部、四国、九州北部と中央部の非火山地帯の各地域では2℃/100 m程度であるのに対して、北海道や東北、北陸、中部、近畿南部、中国北部、九州中央部、九州南部の各地域では3~5℃/100 mとやや高い値を示します。また、地温勾配が10℃/100 m以上の高温異常域は、北海道東部(知床、阿寒)、北海道中央部(大雪、十勝)、北海道南西部(定山渓、ニセコ、支笏洞爺、渡島半島)、東北脊梁山脈部(下北、八甲田、仙岩、栗駒、蔵王、吾妻、会津、肘折、那須、塩原、草津白根)、飛騨山脈周辺、伊豆半島東部、大島、八丈島、紀伊半島南部、山陰中部、九州中央部(別府~島原)、および九州南部(霧島、指宿)にそれぞれ分布しており、第四紀火山の分布と整合的です。しかしながら、富士、御岳、鳥海などは、活火山であるにも係わらず、火山周辺に高い地温勾配が認められません。このように、現在の高温異常域は第四紀の火山活動に関連していると考えられますが、すべての第四紀火山およびその周辺地域が高温異常域となるわけではありません。なお、火山およびその周辺地域の地下温度構造のモデル計算による検討も行っています。

また、紀伊半島南部のように第四紀火山が存在していない地域においても高温異常域が認められます。これら非火山地域に高温異常域が存在する理由は、明確には明らかにされていませんが、地表に噴出していないマグマが地下に存在するという考えや地下深部まで発達した断裂系から熱水が上昇しているという指摘などが出されています。

[文献]

田中明子,矢野雄策,笹田政克,大久保泰邦,梅田浩司,中司 昇,秋田藤夫(1999):坑井の温度データによる日本の地温勾配値のコンパイル,地質調査所月報,50,pp.457-487.

梅田浩司,浅森浩一,及川輝樹,角田地文,趙 大鵬,鎌谷紀子(2004):前弧域の非火山地帯における高温異常域について-紀伊半島中~南部の地殻・マントル構造と温泉ガスのヘリウム同位体比-,月刊地球,26,pp.407-413.

矢野雄策,田中明子,高橋正明,大久保泰邦,笹田政克,梅田浩司,中司 昇(1999):日本列島地温勾配図(1:3,000,000),地質調査所,6p.

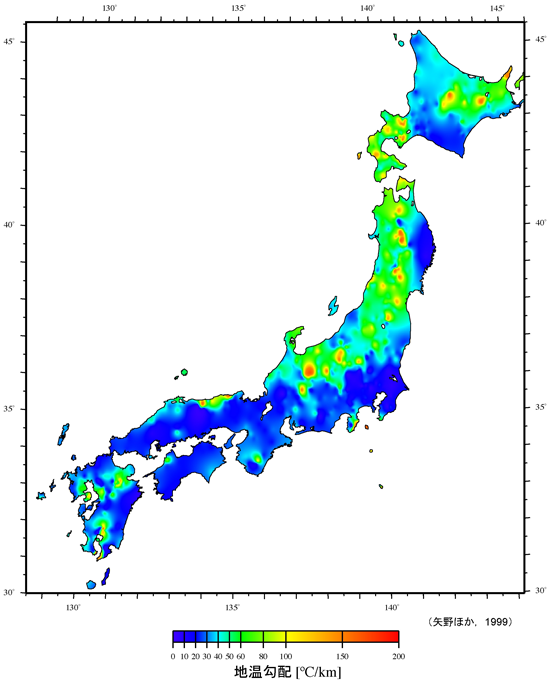

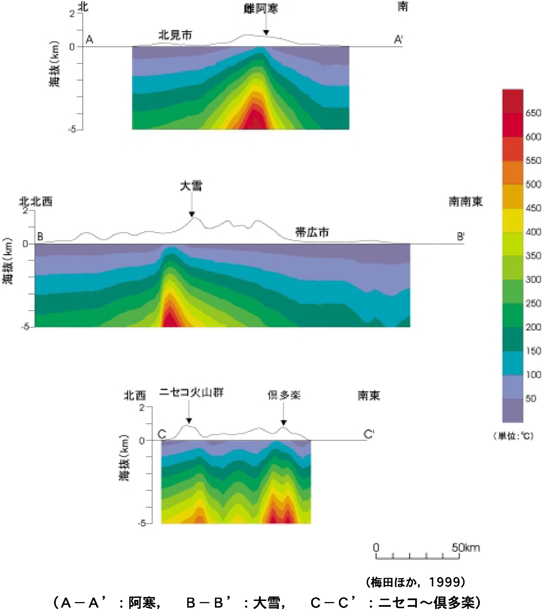

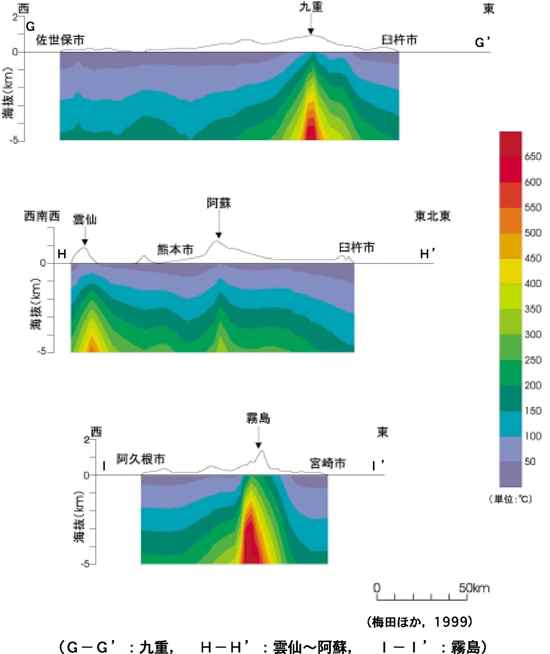

地下温度構造のモデル計算

熱伝導率と発熱量を考慮した1次元定常モデルによって阿寒、大雪、ニセコ、岩手、栗駒、吾妻、九重、阿蘇、霧島の各火山およびその周辺地域における地下の温度構造断面を推定した結果、局所的な高温異常域が認められる地域の地下では、高い温度を示す領域が浅部まで広がっており、標高 -4~-5 kmでは温度が500℃以上になることが示されました。とくに、岩手、栗駒の西部や霧島の西部では、標高 -2~-3 kmですでに500℃に達しており、その範囲も水平方向で数km~10数kmまで及んでいます。これに対して、岩木や鳥海など火山周辺に高温異常域が認められない地域では、標高 -5 kmでも300~400℃程度となります。また、高温異常域以外(広域的な地温勾配を示す地域)では、標高 -1~-2 kmであっても100℃を越えることはありません。

火山およびその周辺地域の地下には、火山の熱源(マグマ溜まりなど)や高温岩体のような高温部が存在すると考えられています。高温・高圧実験によれば、上部地殻を構成すると考えられる花崗岩のソリダスは、深度10 kmでは600~700℃程度です。したがって、高温異常域の地下数km以深には、マグマ溜まりが存在している可能性があります。また、高温異常域が認められない火山の地下のマグマ溜まりは、さらに深いところに存在している可能性があります。マグマ溜まりの存在の有無や大きさ、深度などは、物理探査によっても推定できます。たとえば、霧島火山群の標高 -2~-3 km付近には、マグマに関連すると考えられる低比抵抗層が存在しています。ここで推定した温度構造によると、霧島火山群の標高 -2~-3 km付近には600℃以上の高温領域が地下深部から延びており、両者には良い一致が認められることから、地下温度構造によって抽出された高温領域は、火山の地下の最も浅いところに存在しているマグマ(あるいはマグマ溜まり)をとらえている可能性があります。

[文献]

梅田浩司,小松 亮,中司 昇(1999):坑井データによる地下温度構造の推定,サイクル機構技報,no.2,pp.29-36