地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.一つの火山の活動はどれくらい続くのでしょうか?

FAQ

Q.一つの火山の活動はどれくらい続くのでしょうか?

A.日本列島の火山活動は平均で約40 km3程度の規模で、平均で約40万年間活動することがわかりました。

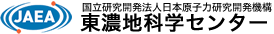

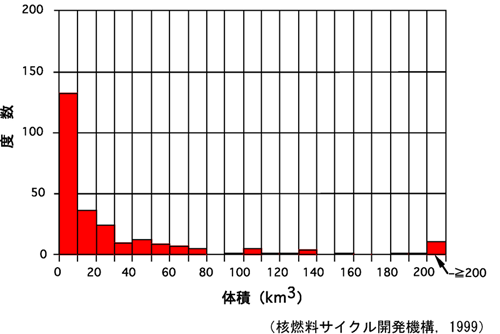

「第四紀火山カタログ」のデータによれば、火山体の体積は10 km3程度までのものが最も多く、平均では約40 km3です。また、活動期間については、10~20万年のものが最も多く、平均では約40万年です。火山の活動期間については、モデル計算による検討も行っています。

「第四紀火山カタログ」(第四紀火山カタログ委員会編,1999)に収録された第四紀火山の体積は0~10 km3に、活動期間は10~20万年に最頻値をもちます。なお、体積の平均値は41.3 km3、活動期間の平均値は38.2万年です。

また、火山およびその周辺地域における地下の温度構造は、地下のマグマ溜まりの大きさ・深度、地下深部からのマグマの供給率と密接に関係しています。とくに、地下1~2 km程度の比較的浅い地殻内の温度は、熱源の深度に支配され、熱源が地下10 km以深にあるような場合には、熱的影響は無視することができます。また、マグマの冷却シミュレーションによると、地下深部からのマグマの供給率が大きくなった場合でも、マグマ溜まりの表面積が大きくなり、熱源を長期にわたって維持することができなくなる可能性があります。

[文献]

第四紀火山カタログ委員会(宇井忠英,荒牧重雄,梅田浩司,河内晋平,小林哲夫,小山真人,佐藤博明,高橋正樹,千葉達朗,津久井雅志,林信太郎,湯佐泰久)編(1999):日本の第四紀火山カタログ(CD-ROM版).日本火山学会.

核燃料サイクル開発機構(1999):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ- 分冊1 わが国の地質環境,サイクル機構技術資料,JNC TN1400 99-021,p.II-62.

マグマの冷却シミュレーション

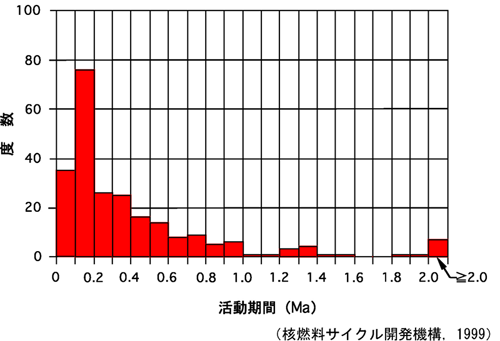

地質環境の長期的な安定性の評価を行うためには、現在の温度構造が、今後、どの程度の範囲まで及ぶのか、あるいはどの程度の期間まで継続するのかを類推することが重要な課題です。火山およびその周辺地域における地下温度構造を支配する要因として、a)地下深部からのマグマの供給量、b)熱源の大きさ、c)熱源の深度、d)広域的な地温勾配、e)母岩の熱伝導率などが考えられます。a)~c)の条件の違いが、熱源の寿命およびその周辺の温度構造の時間変化にどのような影響を及ぼすかを把握するため、熱源(マグマ溜まり)モデルによる2次元非定常熱伝導解析を行っています。なお、d)広域的な地温勾配、e)母岩の熱伝導率については、ここで取り扱うような数十km程度の領域での不均質性は小さいものと考えられることから、以下の解析では考慮せず、一定と仮定しています。

熱源のモデルは、マグマの供給を考慮した2次元軸対称モデルを基本としていますが、このモデルでは熱源の体積変化を取り扱うことができません。そのため、ここでは体積変化を取り扱えるよう改良したモデルを用いました。この系は、円筒形のマグマ溜まりとそれを貫く火道によって構成されます。マグマ溜まりの内部は均温であるとし、一定の割合でマグマが供給され、そこで熱平衡に達した後、マグマ溜まりから排出されるとしています。マグマは最初(t=0)に貫入させた後、深部からのマグマが火道中を短時間に輸送され、その間の母岩への熱の逃げは無視しています。体積変化については、供給率と排出率の差によるもののみを考慮し、壁面でのマグマの固化および母岩の融解の効果は考慮していません。また、今回のモデルでは高さ(2h)を一定とし、半径(a)を変えることによって、マグマ溜まりの体積変化を表現しています。

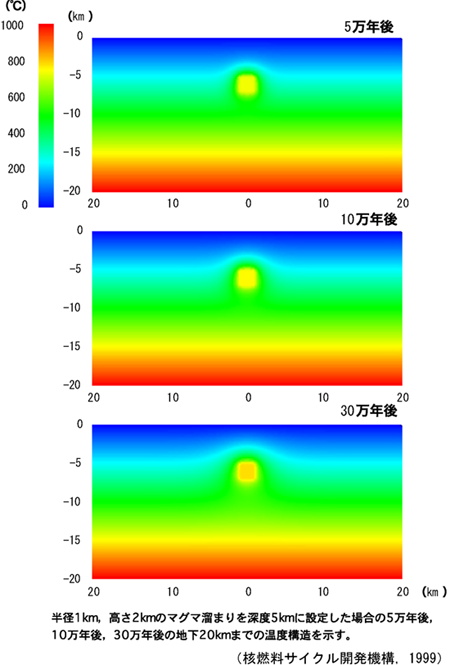

半径1 km、高さ2 kmのマグマ溜まりを深度5 kmに設定し、マグマの供給、排出を1 km3/千年にした場合(Case 1)の5万年後、10万年後、30万年後の地下の温度構造では、いずれの場合もマグマ溜まりの温度はソリダス以上であり、地下からのマグマの供給率が低下しない限り、熱源の寿命が尽きることはありません。マグマ溜まり周辺の温度は、溜まりの近傍から徐々に広がっていき、30万年後になると地下の温度構造は、ほぼ定常状態に達します。また、地下1~2 km付近の温度構造には、マグマ溜まりが生成されてから10万年後まで変化が認められません。したがって、深度5 km に数km3の大きさのマグマ溜まりが存在する場合、火山周辺に顕著な熱的影響を及ぼすには、10万年程度の時間スケールが必要であると考えられます。

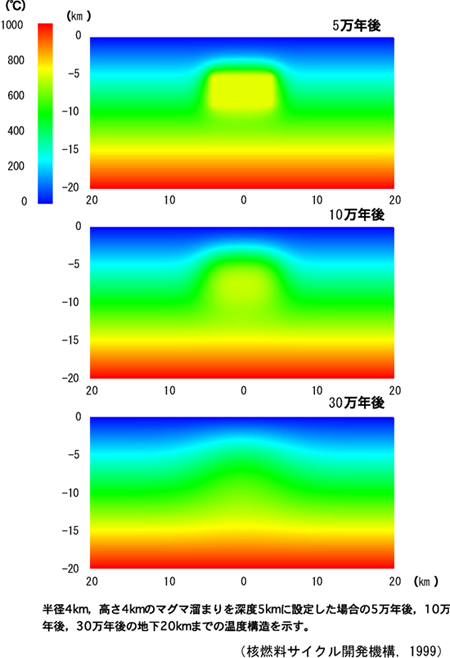

半径4 km、高さ4 kmのマグマ溜まりを深度5 kmに設定し、マグマの供給、排出を1 km3/千年にした場合(Case 2)の5万年後、10万年後、30万年後の地下の温度構造では、5万年後のマグマ溜まりの温度は700℃以上でソリダスより高いですが、10万年後にはソリダス以下となっており、マグマ溜まりはすでに固結しています。マグマ溜まりが固結した10万年後以降も、熱の影響はさらに側方に広がっていますが、30万年以降になると冷却に転じます。このモデルによると、マグマ溜まりが大きくなるほど、表面積に比例して熱の拡散も大きくなり、熱的な寿命が短くなることを示しています。このほかのマグマ溜まりの大きさを変化させた解析によると、深度5 kmに存在するマグマ溜まりが数十万年以上、熱的に維持されるためには、マグマ溜まりの大きさが数km3以下でなければならないと考えられます。

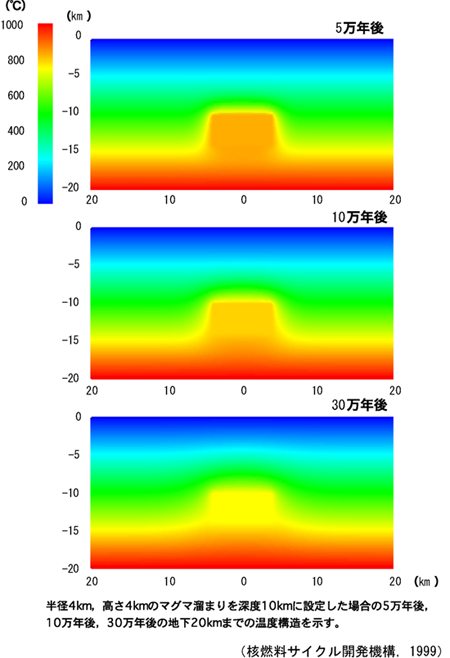

半径4 km、高さ4 kmのマグマ溜まりを深度10 kmに設定し、マグマの供給、排出を1 km3/千年にした場合(Case 3)の5万年後、10万年後、30万年後の地下の温度構造では、いずれの場合もマグマ溜まりの温度はソリダス以上であり、深度が深くなれば、数百km3以上のマグマ溜まりでも数十万年以上、熱的に維持することができます。30万年後以降、地下の温度構造は、ほぼ定常状態となりますが、この場合には、地下1~2 km 付近の温度構造に変化が認められません。このことは、地下10 km以深に存在する熱源による影響は、地表付近まで及ばないことを示唆しています。そのため、岩木や鳥海など火山周辺に高温異常域が認められないような火山でも、地下10 km以深にマグマ溜まりが存在する可能性があります。

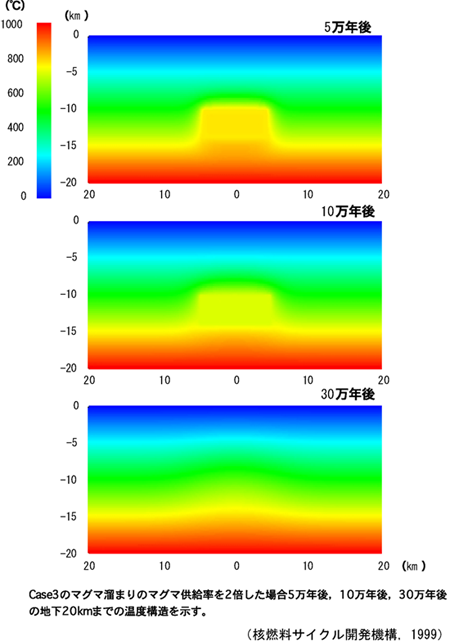

Case 3と同じマグマの大きさ、深度で、マグマの供給率のみ2倍(2 km3/千年)にした場合(Case 4)の5万年後、10万年後、30万年後の地下の温度構造では、マグマ溜まりの温度は、10万年後にはソリダス付近まで低下し、30万年後には熱的影響はほとんど認められません。このことは、マグマの供給率が大きい場合でも、それに比例してマグマ溜まりが拡大し、その表面積が大きくなるため、Case 3のように数十万年以上、熱的に維持されないことを示しています。しかしながら、前述したように現実には壁面でのマグマの固化および母岩の融解が生じていることが考えられるため、今後はこれらの現象を考慮したモデルの改良を行っていく必要があります。

以上のように、火山およびその周辺地域における将来の地下の温度構造は、地下のマグマ溜まりの大きさ・深度、地下深部からのマグマの供給率と密接に関係しています。とくに、地下1~2 km程度の比較的浅い地殻内の温度は、熱源の深度に支配され、熱源が地下10 km以深にあるような場合には、熱的影響は無視することができます。また、上記のモデルによると、地下深部からのマグマの供給率が大きくなった場合でも、マグマ溜まりの表面積が大きくなり、熱源を長期にわたって維持することができなくなる可能性があります。

[文献]

核燃料サイクル開発機構(1999):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ- 分冊1 わが国の地質環境,サイクル機構技術資料,JNC TN1400 99-021,p.II-81, II-84-II-87.

梅田浩司,小松 亮,中司 昇(1999):坑井データによる地下温度構造の推定,サイクル機構技報,no.2,pp.29-36.