地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.地震による地下水への影響はないのでしょうか?

FAQ

Q.地震による地下水への影響はないのでしょうか?

A. 大地震のときに水位が変化しやすい井戸がありますが、数ヶ月程度で元に戻ります。

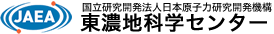

活断層の近く、例えば野島断層のある淡路島北部では、1995年兵庫県南部地震の際に水位変化が確認されています。井戸等の水位変化のおおまかな傾向として、山の上では低下し、ふもとの低地では増加したようですが、約1年後にはほとんど元に戻りました。

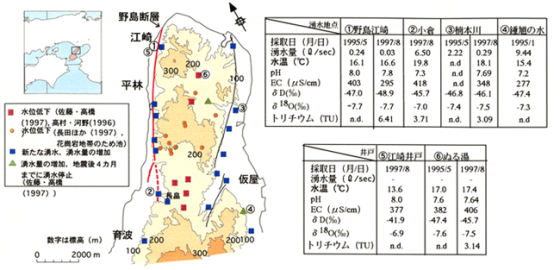

大地震の時には、震源から離れた温泉の井戸でも変化が生じる場合があります。そのような変化が生じやすい場所と、ほとんど変化しない場所があります。愛媛県の道後温泉は、1946年の南海道地震の時に14mほど源泉の水位が低下し、3ヶ月後に元の水位に戻りました。道後温泉では、白鳳、宝永、安政の南海道地震の際にも、水位が低下したようです(川辺,1991)。一方、釜石鉱山で行った長期観測の結果、334例の地震のうち、18例で水圧変化の可能性が認められましたが、その変化幅は季節変化に較べて小さく(最大0.35kgf cm-2)、数週間程度で元のトレンド上に戻っています。また、釜石鉱山での水圧変化は、岩盤歪の大きさがある一定以上のときに生じていることがわかっています。

活断層近傍の地下水の変化については、野島断層で行われた調査の結果、水位が下がる場所、上がる場所に地域性があることが認められました。湧水量の調査や同位体比測定などから、地震直後から低地部で増加した湧水の起源は、背後にある山から地下にしみ込んだ雨水である証拠が得られました。地下水の変化は、主に地下浅部の現象と考えられています。

○活断層破砕帯の透水性

野島断層では、深さ1300mに、地表付近の酸化的な水が流れ込んだ形跡が認められています。このことから、大地震を起こしたとき、活断層破砕帯の一部で連続的な水みちが一時的に形成された可能性が考えられます。一方で、水みちは、時間の経過とともにカルサイトや石英などの鉱物により充填され、地下水は流れにくくなります。地下水位の変化は数ヶ月~1年程度でほとんど戻るため、透水性の回復もこの間に生じている可能性が考えられます。

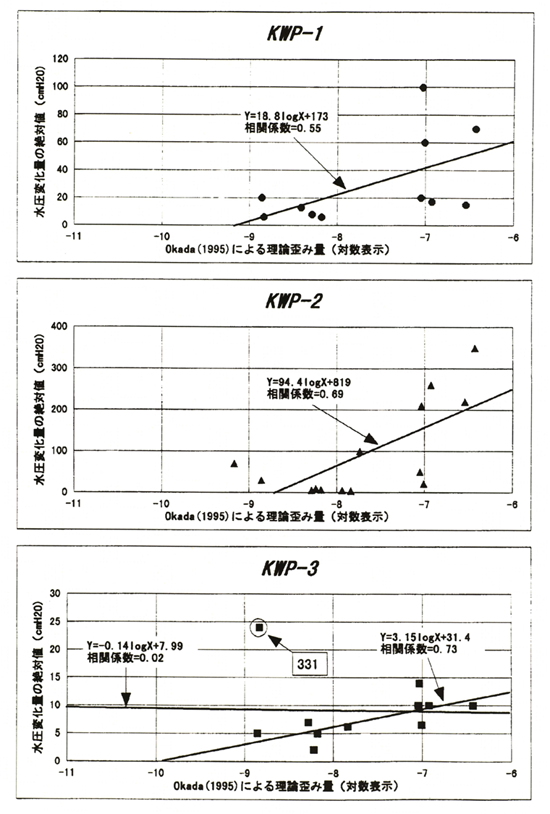

そこで,活断層破砕帯の透水性について,跡津川断層系の茂住祐延断層を貫く活断層調査専用のトンネルを掘削して調べました。その結果,活断層と非活断層の透水性に有意な違いがないことがわかりました。断層活動に伴って,活断層破砕帯の透水性が一時的に高くなっても,時間の経過とともに,水みちは鉱物などで充填され,それゆえ非活断層の透水性と同じ程度になるものと考えられます。

[文献]

北川有一,小泉尚嗣,野津憲治,五十嵐丈二(1997):淡路島野島断層における注水試験と地下水変化.日本地震学会講演予稿集, no. 2, p. 99.

日本原子力研究開発機構(1999;当時,核燃料サイクル開発機構):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次とりまとめ-分冊1わが国の地質環境.

http://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokusyo/dai2jitoimatome.html pdf版,p. 89-98.

野原 壯,渡辺邦夫,田中秀実,武部晃光,山下 貢,何 培明(1999):茂住-祐延断層活断層調査坑道における断層破砕帯周辺の割れ目と透水性について.地球惑星科学関連学会1999年合同大会予稿集, Sb-009.

Okada,Y.(1995) Simulated empirical law of coseismic crustal deformation, Jour.Phys.Earth, 43, 697-713.

佐藤 努,酒井隆太郎,大沢英昭,古屋和夫,児玉敏雄(1999):淡路島で地震後異常に湧出した地下水の酸素・水素同位体比.日本水文科学会誌, 29, pp. 13-24.

宇田進一,林 愛明,竹村恵二(1998):ボーリングコアから見た野島断層破砕帯の地下水の流動.月刊地球号外「断層解剖計画」, 21, pp. 171-174.