地質環境の長期安定性に関する研究

- HOME

- 地質環境の長期安定性に関する研究

- FAQ

- Q.地震が起こると,地下ではどれくらい揺れるのでしょうか?

FAQ

Q.地震が起こると,地下ではどれくらい揺れるのでしょうか?

A.大地震が起きても、地下の揺れは地表の揺れの半分程度の大きさです。

規模の大きな地震の時に、地表と地下の揺れの大きさを比べると、地下では半分程度です。

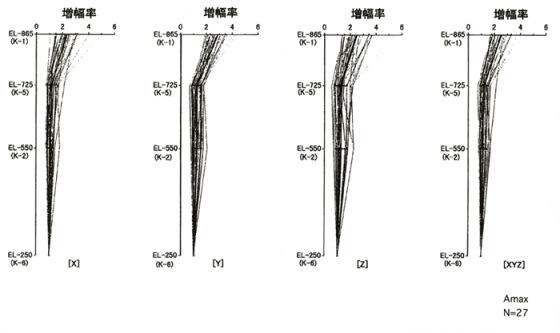

図は、釜石鉱山の坑道を利用した研究の結果を示しています。縦軸が標高、横軸は地震の揺れの強さを示す最大加速度です。最大加速度を観測するため、地震計は、標高865m の地上と、その地下約600m(標高250m)までの3つの深度に設置しています。一番下の地震計の値を1としたとき、地上の地震計の値はその何倍かになっています。

釜石鉱山では1990年2月から1998年3月まで観測を行い、その間、344個の地震が主に太平洋側で発生しました。観測期間中最大の地震は震央距離675kmのM8.1です(1994年10月4日:北海道東方沖地震)。図には、地下600m地点で2gal(0.02m/s2)以上の加速度が観測された27例を示しています。

地表と地下数百mとで揺れの大きさを比較すると、地下のほうが小さく、地上では地下の2倍から4倍の揺れが観測されています。つまり、地下の揺れはおおまかには地上の揺れの半分程度です。

○地下の地震動の分布

揺れは、地表から約150mよりも浅いところで大きくなっているように見えます。この傾向は花崗岩地域の釜石鉱山(Shimizu et al., 1996)のほか,堆積岩地域の細倉鉱山(駒田ほか,1989)でも同様で、花崗岩、堆積岩といった岩質の違いによる傾向の違いは認められません。

○最大地震動の見積もりの根拠

岩盤内では、一般に最大加速度(水平方向)が距離に応じて減衰し、最大加速度(A:gal,水平2方向の最大加速度の平均値)、地震の表面波マグニチュード(M)、観測地点と断層面との最近接距離(R:km)の間には、

Log A = 0.41 M - Log (R+0.032×100.41M) - 0.0034 R + 1.30

という関係式が得られています(Fukushima and Tanaka, 1990)。

釜石鉱山の最大加速度の実測値は、この関係式による計算結果とほぼ同じか、計算結果を下回ります。

このような関係式から、ある断層が起こしうる最大の地震のマグニチュードとその断層からの距離に基づいて、将来想定される最大地震動が推測できるので、こうした最大地震動に対する岩盤挙動も推測できると考えられます。

[文献]

Fukushima, Y. and Tanaka, T. (1990): A new attenuation relation for peak horizontal acceleration of strong earthquake ground motion in Japan. Bull. Seism. Soc. Am., 81, pp. 553-575.

駒田広也,澤田義博,青山成夫(1989):立山アレー観測による地下深部の地震挙動,細倉鉱山における地震観測.電力中央研究所報告, U88074, 電力中央研究所, 66p.

日本原子力研究開発機構(1999;当時,核燃料サイクル開発機構):わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次とりまとめ-分冊1わが国の地質環境.

http://www.jaea.go.jp/04/tisou/houkokusyo/dai2jitoimatome.html pdf版,p. 93-95.

Shimizu, I., Osawa, H., Seo, T., Yasuike, S. and Sasaki, S. (1996): Earthquake-related ground motion and groundwater pressure change at the Kamaishi Mine. Eng. Geol., 43, pp. 107-118.