地下の研究施設の中はどうなってるの?

立坑(たてこう)と呼ばれる深い縦穴が敷地内に全部で3本あって、それらをつなぐように140、250、350メートルの深さに調査坑道という横穴が掘られているんじゃ。

坑道には人キブルというエレベーターを使って降りるんじゃ。

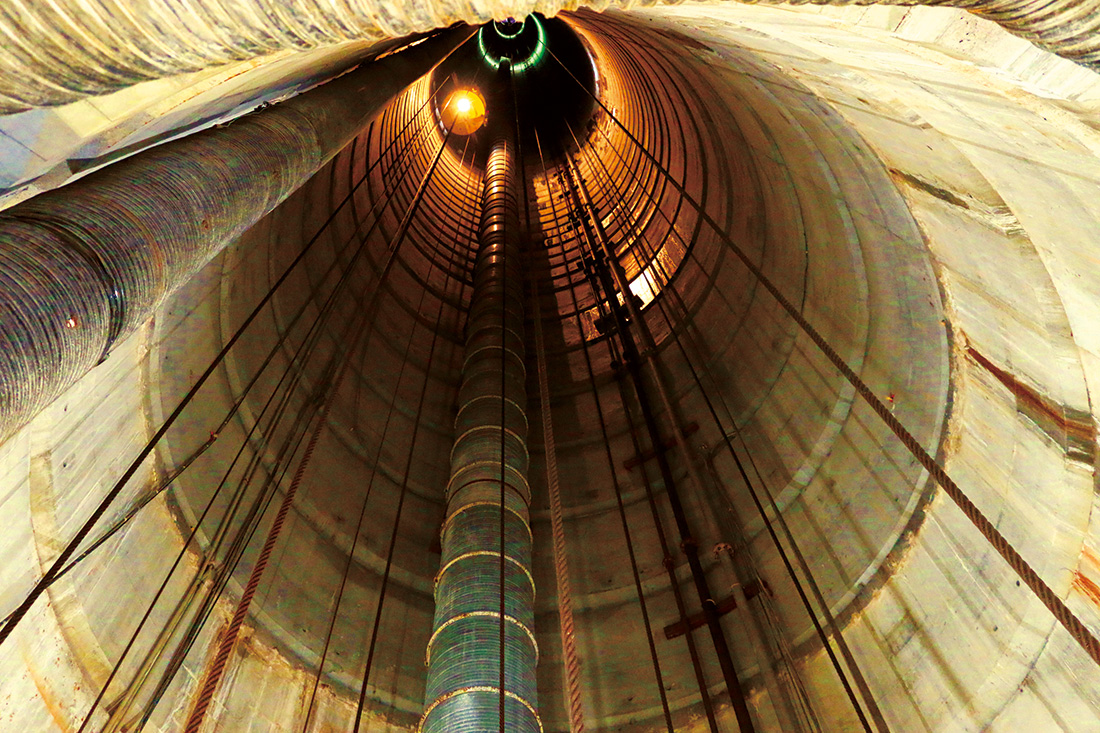

地下350メートルから地上を見上げた立坑の様子

地下の研究施設では何をやっているの?

地層処分システムの性能確認や地質環境の研究じゃ。

人工バリアであるオーバーパックと緩衝材を実際に設置して、実際の地下深くではどういう状態になるのか、どのような埋め方がいいのかなどを調べる試験をやっているんじゃよ。

また、どんな岩石が分布しているのか、地下水がどう流れるのかといった地質環境も調べているんじゃ。

へぇ~。研究をやってどんなことがわかったの?

例えば、少なくとも1000年間もつように設計されているオーバーパックを実際の地層に埋めて腐食する速さを測る「オーバーパック腐食試験」では、腐食の速さは予想よりもずっと遅いことがわかったのじゃ。今考えられているオーバーパックの厚さは19センチメートルじゃが、試験の結果、この厚さであれば約1万7000年ももつ可能性があって、1000年間は十分にもつことが確認できたのじゃ。

すごい!実際に地下の環境で試験をするのは大事なことなんだね。

他にも、人工バリアのいろいろな埋め方についても研究開発をしているんじゃ。考えられている方法が本当にうまくいくのかを、地下の環境で確かめているんじゃよ。いろんな試験を組み合わせ、地下の環境でどうなるのかを調べて、地層処分の事業に使うことができる新しい技術や調査方法を整備していくんじゃ。

それと、地下深くの基礎データを集めることも大事なんじゃよ。平地の地下深いところにある施設は日本では少ないから、幌延の地下で蓄えられたデータは日本の財産であり、大きな成果なんじゃ。

350メートル調査坑道 試験坑道4の様子

なるほど~。地下の研究施設は研究が終わったらどうなるの?処分場になるの?

処分場にはならないんじゃ。

地元の北海道、幌延町との約束で、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはせず、地層処分を行う実施主体に研究施設を譲渡や貸し出すこともしないんじゃ。

研究が終わったら、地上の施設は閉鎖して地下の研究施設は埋め戻すのじゃよ。