4_6 地域との対話(正馬様用地から市有地への移転経緯)

はじめに

原子力機構では,地層処分技術の基盤となる地下深部の科学的研究(地層科学研究)の一環として超深地層研究所計画を進めてきました。本計画は1995年に公表され,地域社会において研究所を建設することで高レベル放射性廃棄物の地層処分施設の立地につながるのではないかとの不信感や懸念が生じたため,地域社会との共生に向けた様々な活動を行いました。

瑞浪超深地層研究所は研究のみを目的とした施設であり,高レベル放射性廃棄物の地層処分施設とは実施内容や規模が異なるものの,本計画で取り組んだ地域社会との共生に向けた様々な活動やそこから得られた教訓は,今後の地層処分施設の立地選定プロセスの取り組みにおいても参考になる部分があると考えられます。また,地層処分技術の研究開発の歴史を振り返った際にも,それらを記録として残すことが重要であり,本計画の社会的側面における経緯,地域社会との共生に向けた活動やその評価,さらにそれらの活動から得られた教訓について論文として取りまとめました1)。

研究所計画の社会的側面における経緯

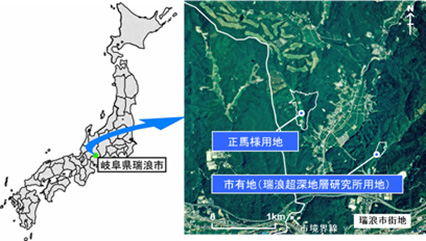

原子力機構は,「原子力の研究,開発および利用に関する長期計画」(1994年6月,原子力委員会,以下,原子力長計)に示された深地層の研究施設の1つとして,岐阜県瑞浪市明世町月吉区の原子力機構が所有する用地(以下,正馬様用地)において,結晶質岩を対象とした深部地質環境の科学的研究を行う超深地層研究所を建設することとし,その計画(超深地層研究所計画;以下,研究所計画)を1995年8月に公表しました。しかし,地域社会において研究所計画の公表直後から,「研究所あるいはその周辺が高レベル放射性廃棄物の処分場になるのではないか」といった懸念や公表前に予め知らされていなかったことについての不満等の声が聞かれました。原子力機構は,これらの懸念や不満を払拭し,地域の理解と協力が得られるよう,様々な取り組みを行いました。これにより,研究所計画に関する理解は徐々に広がりましたが,研究坑道の掘削を伴う研究施設を建設することに関しては,月吉区との合意には至らない状態が数年間続きました。このような状況のもと,2001年6月に当時の瑞浪市長から原子力機構に対して,同じ結晶質岩が分布する近隣の瑞浪市の市有地に研究施設を建設することに関する提案があり,原子力機構は技術的な検討を経て,この提案を受け入れることとしました。瑞浪市では研究施設の建設場所の変更について地域住民や市民を対象とした説明会を開催し,市長自ら説明するなど市民の理解に努められました。また,市議会では市有地の賃貸借契約の締結に関して審議されました。これらを経て,瑞浪市と原子力機構との間で市有地の賃貸借契約が締結され,原子力機構は研究坑道等の研究施設を市有地(瑞浪超深地層研究所)に建設し,研究所計画を進めることができました。

これらの過程で取り組んだ地域社会との共生に向けた活動をとおして,原子力機構はこの種の事業を地域社会の理解を得ながら進めるために必要な幾つかの視点について学びました。

地域社会との共生に向けた主な活動

① 地域社会とのコミュニケーション

- 説明会を通じた組織としてのコミュニケーション

関係自治体および地元自治会に研究所計画やそれを含めた東濃地科学センターが実施する地層科学研究全体の年度計画および年度報告等について説明する機会を得て,説明会を開催しました(その後,毎年度,周辺の各自治体,地元自治会,議員,新聞社など約30か所に事業成果と次期計画の定期説明を行っています)。

- 個々の担当者によるコミュニケーション

数人のコミュニケーション担当者を専任して,研究所計画を進めるうえで関係する地域内の各組織の関係者等への連絡や相談を行いました。

② 実際の現場を見る体験

研究所計画を進める正馬様用地を常にオープンにし,来訪した市民にありのままの現場を見てもらい研究所計画について説明しました。また,従来から地層科学研究を進めている東濃鉱山では,地下に掘削された坑道を利用した研究の様子を積極的に紹介しました。

③ 報道内容のタイムリーな説明

関係する新聞記事が掲載された際には,必要に応じて,可能な限り早いタイミングで関係自治体の担当部署や地域の関係者等を訪問し,掲載された内容について過不足を含め詳細な情報を提供しました。

④ 現場事務所の早期設置

コミュニケーションの機会を可能な限り増やすことが重要と考え,正馬様用地に現場事務所を早期に設置し,従業員が常駐しました。

⑤ 自治体とのコミュニケーション

関係自治体への報告・連絡・相談をタイムリーに,かつ“face to face”で行いました。

地域社会との共生に向けた活動に関する分析結果

① 分析に用いた手法

超深地層研究所は研究目的施設ですが,周辺に高レベル放射性廃棄物の地層処分施設が立地されるのではないかという不安から,NIMBY(Not in My Backyard;我が家の裏庭ではダメ)的施設の一つと見なされます。社会心理学の分野では,NIMBY的施設の立地選定プロセスにおいて重要になるのは,決定過程の手続きに関する公正さ(手続き的公正さ)と,事業により享受する便益や受け入れざるをえない負担,リスクの配分に関する公正さ(分配的公正さ)といわれています。瑞浪超深地層研究所について,詳細な経緯と地域社会との共生に向けた活動の結果について,社会心理学的な評価フレームとして取り上げられている,手続き的公正さと分配的公正さの2つの視点から規範的に分析しました。

② 研究所建設の成否の要因

正馬様用地で研究所を建設できなかった要因

- 研究所計画の公表手順や報道内容と説明内容の齟齬など,手続き的公正さにおいて原子力機構への不信感が高まった。

- 不信感が発生したことにより,地域社会で熟慮できる環境を整えることが困難になった。

市有地で研究所が建設できた要因

- 関係自治体と原子力機構に良好な関係が構築されていた。

- 市議会の場で市有地の賃貸借契約について審議するなど,分配的公正さに関する議論をオープンに行った。

- 市有地の使用目的や貸借人の義務に反した場合は,市が一方的に契約を解除できることが賃貸借契約の中で定められたことで,自治体に拒否権が委ねられた。

③ 教訓

- 早期に相互信頼の中で熟慮できる場を整備すること。

- 首長や関係自治体,当該地域の市民が熟慮できる場に対する検討材料となる情報提供(事業に伴う便益や負担,リスクほか)などの支援

参考文献

- 西尾和久,大澤英昭 (2016): 超深地層研究所計画における地域社会との共生に向けた活動から学んだ教訓-手続き的公正さと分配的公正さの視点から-,原子力バックエンド研究,Vol.23,No.1,pp.9-24.