3_1_4 モニタリング孔の埋め戻し技術

達成目標

観測に用いたモニタリング孔は,多くの場合は複数の帯水層を貫通していることから,適切に処置をしなければ現地の地下水環境を乱す原因となるとともに,地下水の地下深部から地上への移行経路になるおそれがあります。ボーリング孔の埋め戻し自体は,石油探査分野や温泉分野において多数実績がある一方で,地層処分分野における長期間を念頭に置いた閉塞技術については技術開発の段階です。ここでは,観測機器の回収とモニタリング孔の埋め戻し・閉塞について,現時点での知見を整理することを目標とします。

方法・ノウハウ

① 閉塞の目標:

地層処分分野におけるモニタリング孔の閉塞技術は,現時点 (2020年) では諸外国で技術開発や室内・原位置試験が行われている段階です例えば1)。これらの試験における閉塞の目標は,閉塞部が周辺岩盤と同程度の低透水性であり,かつ地層処分の時間スケール(~10万年)と同程度の長期間にわたって閉塞状態が保たれる,ということが挙げられています2)。

② 観測機器の回収:

地層処分分野の水圧・水質モニタリングでは,主に多段式パッカーを用いた観測機器が使われています(1_12_8)。長期間のモニタリング後に観測機器を回収した事例は限られており例えば3),装置回収の可否に関する知見の収集が課題となっています。

③ モニタリング孔の埋め戻し:

- 閉塞の対象:諸外国では,モニタリング孔の空洞部に加え,モニタリング孔周辺の掘削損傷領域(Borehole Damaged Zone:BDZ)の存在が考慮されています4), 5)。閉塞作業時には,観測機器やケーシングなどの人工物は取り除かれていることが望ましいと考えられています6)。

- 閉塞対象となるモニタリング孔の分類:対象となるモニタリング孔と処分場との位置関係,孔の掘削長,孔が遭遇している帯水層の数といった状態によって,別々の埋め戻し方法を適用することも考えられています1)。

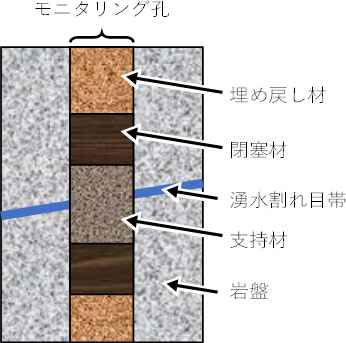

- 埋め戻しのレイアウト:地層処分分野以外のボーリング孔の埋め戻しでは,低透水性の閉塞材として主にセメントを,それ以外の埋め戻し材として砂/砂利や泥水を用いることが一般的です7), 8)。地層処分分野では,処分場と連続する帯水層を珪砂主体のコンクリートプラグ(もともと透水性が高い区間なので閉塞性能を求めない)で充填し,その上下に閉塞材としてベントナイトを,それ以外は埋め戻し材として砂/砂利を配置するといった,複数材料を組み合わせる概念が主流になりつつあります5)(図1)。一方,周辺岩盤の透水性次第では,孔全体にベントナイトペレットを投入する方法も検討されています1)。

- 埋め戻し技術の開発:閉塞材として期待されているベントナイトは水に触れると膨潤するため,モニタリング孔内に投入すると抑留して,閉塞すべき深度に配置できなくなる可能性があります。他分野での事例に基づきベントナイトを狙った深度に定置するための方法が整理されており9),その技術開発が進められています1), 10), 11)。

④ 閉塞性能の確認:

地層処分分野以外の閉塞では,適切な深度にコンクリートプラグを打設した後,上位から加圧してプラグの健全性を確認するよう要求されています7), 8), 12)。しかし,閉塞性能の確認は埋め戻し直後に限られており,埋め戻し後に閉塞性能を再確認した事例はありません。

⑤ 課題:

前述のとおり,長期間運用した観測機器の回収方法とその可否,閉塞材の搬入・定置方法,閉塞性能の長期間の維持とその確認方法が課題として挙げられています。

東濃地域における実施例

東濃地域においても,これまでに数十本のモニタリング孔を掘削して地下水の水圧・水質モニタリングを実施しており,観測機器の回収やモニタリング孔の埋め戻しを行った実績があります。

- 堆積岩地域では,東濃鉱山において17年間の観測に用いたMPシステム(Westbay社製)を回収しました。孔の長さは約100mでした。使用した観測機器にパッカーの収縮機能がなかったため,ボーリングマシンで観測機器を被せ切りして回収を試みましたが,いくつかの部品が回収できず孔内に残置されました。孔の埋め戻しにはセメントミルクを用いました。

- 花崗岩地域では,1,000m級のボーリング孔に設置された観測機器が,1~2年のモニタリング後に一時的に回収された事例があります(図2)。回収された観測機器はMPシステムとPIEZOシステム(ダイヤコンサルタント社製)でしたが,どちらもパッカーの収縮が可能であり,装置が全て回収されました13)(図2)。

- 2020年より瑞浪超深地層研究所の埋め戻しが始まり14),現在,研究所の周辺に配置されたモニタリング孔を用いて地下水の環境モニタリング調査を実施しています。坑道の埋め戻しから約5年間は環境モニタリング調査を実施し,その後はモニタリング孔を埋め戻す計画としていることから,今後,観測機器の回収とボーリング孔の埋め戻しに関する事例が蓄積される予定です。

参考文献

- Sandén, Torbjörn, Nilsson, Ulf, Johannesson, Lars-Erik, Hagman, Patrik, Nilsson, Göran (2018): Sealing of investigation boreholes, SKB TR-18-18, 96p.

- Karvonen, T. H. (2014): Closure of the investigation boreholes, Posiva Working Report 2012-63, 170p.

- 電中研 (2018): 平成29年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 (岩盤中地下水移行評価確証技術開発) -ボーリング調査技術の確証- 平成25年度~平成2 年度 とりまとめ報告書, 148p.

- Nagra (2002): SMA/WLB: Bohrlochversiegelung/-verfüllung SB4a/schräg(PDF: 1.6 MB), Technischer Bericht NTB 02-24, Nagra, 114p.

- Pusch and Ramqvist (2007): Borehole project –Final report of Phase 3, SKB R-07-58, 60p.

- Chaplow, R. (2011): Review of Requirements for Sealing Investigation Boreholes, Robert Chaplow Associates Ltd., Report P/1035/TR1/2010 Issue 3.

- 経済産業省 (2012): 鉱業権者が講ずべき措置事例(内規).

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/portal/hourei/hourei.html (2021.7.15閲覧) - 環境省 (2015): 可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋め戻し方法,平成27年3月30日.

http://www.env.go.jp/press/100784.html (2021.7.15閲覧) - RWMD (2014): Sealing deep site investigation boreholes: Phase 1 report, RWMD/03/042, RWMD.

- Rautio, T. (2006): Borehole plugging experiment in OL-KR24 at Olkiluoto, Finland, Working Report 2006-35, Posiva, 52p.

- Pusch, Roland; Ramqvist, Gunnar; Bockgård, Niclas; Ekman, Lennart (2011): Sealing of investigation boreholes, Phase 4 Final Report, SKB R-11-20, 51p.

- 石油技術協会作井技術委員会安全規則/環境保護に関する分科会 (1988): 石油・天然ガス開発に於ける安全および環境保護に関する規則等の概要(その2),石油技術協会.

- 細田宏, 下山昌宏, 永野修一, 竹村聖吾 (2001): MIU-2号孔における装置の引上げ作業, 核燃料サイクル開発機構, JNC TJ7440 2001-035, 56p.

- 日本原子力機構 東濃地科学センター (2020): 令和2年度以降の超深地層研究所計画.

https://www.jaea.go.jp/04/tono/miu/pdf/r020127koutei.pdf (PDF: 523 KB) (2020.7.15閲覧)