3_1_1 埋め戻し技術

達成目標

我が国では結晶質岩を対象に地下深部において坑道規模の埋め戻し試験を行った事例はなく,将来の処分場の閉塞で使用される可能性の高いベントナイト混合土の仕様の設定方法や埋め戻しの方法および材料の品質管理の考え方などについての知見が得られていませんでした。そのため,埋め戻しの施工方法(巻出し・転圧,ブロック積み,吹付け)のうち,坑道規模スケールでの適用実績が乏しい吹き付け工法の適用性とその品質管理手法を整備することを目標とします。

方法・ノウハウ

坑道規模スケールの埋め戻しの施工方法としては,巻出し・転圧工法,吹き付け工法,スクリュー工法,埋め戻し材ブロック工法などがあげられ,日本原子力研究開発機構・原子力環境整備促進・資金管理センター(2021)1)には,その特徴と管理上の対応方法が整理されています。この文献には各工法の主な特徴が以下のとおり示されており,各々の特徴を踏まえ,工法を計画することが必要になります。

- ① 巻出し・転圧工法

- 土木分野で蓄積されたノウハウの活用が可能。転圧機械選定が施工空間による制約を受ける。現段階ではサンプリングなどによる直接的な密度管理が必要である。

- ② 吹付け工法

- 埋め戻し材の配合(砕石の粒径)・含水比,吹き付け時の材料供給量および施工者のスキルなどが連続施工可能性を含む広範な施工性,施工速度(歩掛)およびリバウンドなどへ影響が大きい。また,施工時の湿度が施工品質などに影響を及ぼすことを示唆する試験結果もあり,品質および施工性確保のための管理が他の工法と較べて厳格になる可能性がある。

- ③ スクリュー工法

- 埋め戻し密度がほぼ材料の配合に依存するため,施工段階で取り得る密度向上対策の幅が狭い。ほぼ機械のみによる施工となるため,かさ密度による密度管理が容易である。

- ④ 埋め戻し材ブロック工法

- 埋め戻しの性能に関わる管理のほとんどがブロックの製造段階で完結する。一方で,最終品質を決定する定置方法および坑壁との空隙の充填方法は今後の検討課題である。

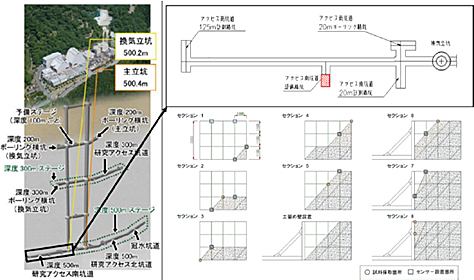

瑞浪超深地層研究所における実施例

瑞浪超深地層研究所の深度500m研究アクセス南坑道(図1)において,図1に示す施工ステップで吹き付け工法の埋め戻し試験を実施しました。本試験の埋め戻し材の仕様は,NUMOが実施した「NUMOセーフティケースに関する外部専門家ワークショップ」で提示された我が国に分布する候補母岩の特徴および類型化の指標の1つである透水性の検討結果2), 3)を参照しました。瑞浪超深地層研究所が建設されている土岐花崗岩は深成岩であることから,深成岩類の透水性の設定値である10-8m/s2), 3)を埋め戻し材の透水性目標値とし,これを満足する埋め戻し材の仕様として,有効粘土密度0.4Mg/m³を目標値とすることとしました。また,施工方法などについては,坑道規模の埋め戻しのためのいくつかの手法(巻出し・転圧,ブロック積み,吹付け)1)のうち,坑道規模スケールでの適用実績が乏しい吹き付け工法を用い坑道全断面の埋め戻しを行う計画としました。埋め戻し長は4m(1セクション1m)とし,施工前の含水比測定などによる埋め戻し材の品質管理に加え,施工直後の埋め戻し材のサンプリングと密度測定などを行いました。加えて,新しい品質管理手法の検討として,3Dスキャナを利用して埋め戻し領域の体積を計測し,埋め戻し領域の平均密度の算定を試みました。また,埋め戻し領域の各種モニタリング(土圧,土壌水分および水圧)を継続実施するとともに,埋め戻し領域からのベントナイト流出量の測定を実施しました4), 5)。

①埋め戻し技術という観点での全断面吹き付け施工の適用性

本埋め戻し試験では,埋め戻し技術という観点からの全断面吹付け施工の適用性の評価を「施工性」と「品質」の両面から行いました。その結果,「施工性」の観点から見ると,得られた施工速度・吹付け速度とも,制約条件のほとんどない地上での予備試験(含水比14%の結果)と遜色ないこと,吹付けで課題となるロス率もおおむね地上での予備試験と同程度以下で収まっていることを確認しましたが,施工速度(表1)は,セクションの進行に伴って改善がみられた一方,ノズルの移動(段取り替え)や目詰まりなどによって連続的な吹付けが困難であった場合は大きく施工速度が低下しました。吹付け速度(表1)に関してはセクション1におけるコンプレッサの吐出量の不足のほか,上向きにノズルを向けて吹付けを行った場合のエネルギーロスによって吹付け圧力が低下したことにより,吹付け速度が低下するなど,作業員の習熟度や吹付け条件(ノズルの位置,向き),施工環境(換気環境や供給可能な電力量)が施工性や品質に大きな影響を与えることも確認されました。特に,施工環境は,実際の地層処分場でも問題になる可能性があるため,施設全体の設計の時点で十分に配慮する必要があるといえます。

施工した埋め戻し材の「品質」についても,表1のとおり,全てのセクションにおいて計画時に設定した0.4Mg/m³を上回る値を得ることができることなどが実証的に確認されました。これらのことから,今回適用した全断面吹付け工法は,実際の地層処分施設の埋め戻し工法として実用に耐える工法の1つになり得ると考えられます。

以上のように,吹付け施工は,転圧締固めやベントナイトブロックによる施工方法と比較して,坑道側壁や天端付近などの狭隘な環境下での施工も比較的容易であると考えられますが,吹付け条件や環境によっては施工性や品質が低下することに注意が必要です。

このほか,本施工試験では,吹付け後に,天端付近に目視確認できるレベルの隙間が観察され,これは埋め戻し材の自重沈下と推定されました。さらに,壁面からわずかな湧水が生じるだけのケースでも,埋め戻し材が最適含水比を超える水分量になり施工した埋め戻し材の品質劣化を招く可能性があることも明らかになりました。前者については,シーリングシステムの設計の段階で自重沈下による隙間の発生を最小限に抑えられるように埋め戻し材の密度設計を行った上で,膨潤による隙間閉塞を期待できるよう,天端付近の吹付け時にベントナイト配合率を高くした埋め戻し材を用いることが対策の1つになります。後者については,本試験では,品質が低下した部分を除去した上で施工を継続する,あるいは壁面湧水を生じさせないような対策(裏面排水の設置による壁面からの漏水防止,ロックボルトを使用しない支保工の使用)を施設の設計・施工に組み入れることが望ましいと考えられます。

| 項目 | 正味吹付け重量 | 施工速度 | 吹付け速度 | 有効粘土密度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 試料採取 | 3Dスキャナー | ||||

| (kg) | (kg/h) | (kg/h) | (Mg/m³) | ||

| 予備試験(その2) | 951.0 | 920.3 | 1967.6 | 0.534 | - |

| セクション1 | 6173.0 | 587.9 | 1119.0 | 0.447 | 0.326 |

| セクション2 | 13689.7 | 631.3 | 1342.l | 0.527 | 0.450 |

| セクション3 | 8308.1 | 1100.4 | 1724.9 | 0.566 | 0.514 |

| セクション4 | 22394.4 | 842.4 | 1514.8 | 0.477 | 0.420 |

| セクション5 | 13542.6 | 1172.5 | 1599.5 | 0.521 | 0.408 |

| セクション6 | 16319.5 | 1034.0 | 1962.3 | 0.509 | 0.343 |

| セクション7 | 9115.8 | 885.0 | 1905.7 | 0.513 | 0.587 |

| セクション8 | 5015.3 | 837.8 | 1662.5 | 0.492 | 0.631 |

|

|||||

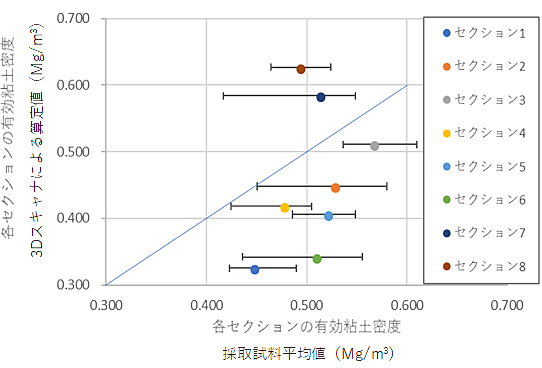

図2 試料採取で得られた有効粘土密度と3Dスキャナ計測結果から算定したバルクの有効粘土密度(各セクションごと)5)

②適用した品質管理手法の有効性

本施工試験は,施工試験の計画検討,室内試験および地上での予備試験の結果を踏まえ,施工中の品質管理のための管理基準や計測項目(表2)を設定し実施しました。その結果,最終的に施工した埋め戻し材の密度は,当初目標値を上回っており,本試験で適用した品質管理のための管理基準や計測項目は質・量とも適切であったと考えられます。一方で,図2に示すように,3Dスキャナによるバルクの密度計測は,土質試験によって得られた値と比較し,やや小さくなる傾向がみられました。これは,計測方法そのものの違い(パラフィン法と3Dスキャナ)よりも,密度測定のタイミングや対象範囲の違いが影響している可能性が高いと判断されます。しかし,3Dスキャナによるバルクの密度計測結果と試料採取によって得られた密度測定結果は一定の相関性を有すると考えられること,10分程度の計測によってある体積の平均的な密度を算定できること,試料採取に伴う危険なども生じないなど大きな利点も有しており,実際の地層処分事業で想定されるような長大なトンネル群の埋め戻しに関する品質管理では,試料採取による品質管理と合わせ,図2で示したような関係を予め把握しておくことで,3Dスキャナによる密度計測の併用は実際の地層処分施設閉鎖時における合理的・効率的な品質管理手法となることが期待されます。今後のデータの蓄積により,これらの品質管理手法の有効性は評価していく必要があります。

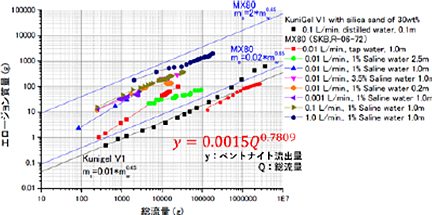

また,埋め戻した領域から流出する地下水の流量と水質分析の結果から,埋め戻し領域から流出したベントナイト流出量(エロージョン質量)をモニタリングした結果を図3に示します。本試験の条件下(埋め戻し材,土留め壁(排水構造),坑道の湧水量や使用部材)における将来的なベントナイト流出量を,本試験で得られた関係式(ベントナイト流出量=0.0015×総流量0.7809)を使い簡易的に求めてみると,1年後には1,543g,10年後には9,314gのベントナイトが流出すると算出されます。この結果は,実際の地層処分の設計段階において,埋め戻しが行われている領域でどの程度の変化を見込んでおく必要があるかの目安になると考えられます。

| 項目 | 計測方法 | 設置個数 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 試料採取 | 50箇所 | 品質確認 |

| 3Dスキャナー | 吹付け終了ごと | ||

| 土圧 | 土圧計 | 10個 | 膨潤圧の確認 |

| 水圧 | 水圧計 | 12個 | 水圧の確認 |

| 水分 | 土壌水分計 | 10個 | 浸潤過程の確認 |

| 流量 | 水位計 | 1箇所 | ベントナイト流出量の確認 |

| 濃度 | 吸光度計 | 1箇所 |

(グラフ右側の赤のプロットが本試験の計測結果)

参考文献

- 日本原子力研究開発機構・原子力環境整備促進・資金管理センター(2021): 資源エネルギー省 委託事業 研究開発事業 地層処分施設閉鎖技術確証試験,令和2年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分施設閉鎖技術確証試験報告書,pp.392-397.

- 原子力発電環境整備機構 (2016): NUMOセーフティケースに関する外部専門家ワークショップ 発表資料,セッション(2):地層処分に適した地質環境の選定およびモデル化,54p.(参照:2021年10月21日)

- 原子力発電環境整備機構 (2016): NUMOセーフティケースに関する外部専門家ワークショップ 発表資料,セッション(3):処分場の設計と工学技術,49p.(参照:2021年10月21日)

- 松岡稔幸,濱克宏 (2020): 超深地層研究所計画における調査研究―必須の課題に関する研究成果報告書―,JAEA-Research 2019-012,pp.117-127.

- 日本原子力研究開発機構,原子力環境整備促進・資金管理センター (2019):資源エネルギー省 委託事業 研究開発事業 地層処分施設閉鎖技術確証試験,平成30年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する研究開発事業 地層処分施設閉鎖技術確証試験報告書,352p.(参照:2021年10月21日)

- 石塚 光,矢萩良二,戸栗智仁,松井裕哉 (2019): 小断面坑道の吹付けによる埋め戻し材の施工試験(2)−瑞浪超深地層研究所を活用した実証試験−,令和元年度土木学会第74回年次学術講演会予稿集, Ⅶ-165.(参照:2021年10月22日)