2_2_1 ボーリング孔による地質環境調査技術

達成目標

坑道内におけるボーリング調査では,地上からの地質環境調査で予測された地質・地質構造を直接観察するとともに,坑道の掘削が地下水流動や地球化学特性に与える影響などを観測し,それらに基づき地上からの地質環境調査で構築した各モデルと比較することでその妥当性を確認・更新することを目標とします。

方法・ノウハウ

①坑道におけるボーリング調査で取得する情報

- 主に地上からの物理探査やボーリング調査によって構築された地質構造モデルの妥当性確認および更新を目的としてボーリング調査を実施します。坑道におけるボーリング調査,物理探査,坑道の壁面観察により,断層の分布や割れ目の頻度などを考慮した岩盤の地質学的分類を行うことができます。特に,地上からの地質環境調査で推定された断層の地下での分布や連続性は不確実性を伴いますが,坑道におけるボーリング調査によって,その分布や連続性を正確に把握できる可能性があります。

- 地下施設の建設に伴う坑道への地下水流入量や地下水圧の変化を把握することで,水理地質構造モデルの妥当性確認および更新を行います。また,坑道内においてパイロットボーリング調査を行い,地下水の流入箇所の地質学的特徴や水理特性を把握することで,地下水流入量の予測精度の精緻化や湧水対策の計画立案にも活用することができます。水圧モニタリングの実施に先立って,単孔式水理試験や長期揚水試験を実施して岩盤の水理特性を把握することが有効です。

- 地下水の地球化学特性の把握に関する調査では,施設の建設・操業に伴う擾乱による変化を把握する必要があります。地下施設建設時の擾乱の範囲は水理地質構造によって異なるため,ボーリング孔掘削時に取得した地質学的情報や水理学的情報に基づいて,観測区間を決定する必要があります。

②モニタリング

- 地下水の水圧および水質の観測では,地上から掘削されたボーリング孔と同様に坑道から掘削されたボーリング孔にマルチパッカーシステムを設置することにより,坑道から離れた位置での岩盤の観測が可能です。装置を設置する際には,上述したように地下施設建設時の地質環境調査の段階で取得された地質学的情報や水理学的情報などに基づき観測区間を決定します。考慮すべき項目としては,地質構造モデルで区分した岩相の違い,坑道と割れ目の連続性の想定,掘削影響などによるスキン効果(坑道を掘削した影響で坑道周辺岩盤の透水性が変化すること)などが挙げられます(2_2_2)

- 地下施設建設時の周辺環境の擾乱の範囲や程度は,断層などの低透水性構造によって囲まれた領域(水理学的コンパートメント領域)ごとに異なります。ボーリング孔を利用した揚水試験や坑道の掘削・維持管理に伴う水圧応答を観測することによって,水理地質構造の連続性や水理学的コンパートメントを形成している断層や地層境界などの水理特性を把握できるため,水理学的に重要と考えられる地質・地質構造を考慮してボーリング孔を配置することが重要です。

- 坑道スケールを対象とした地質環境調査や原位置試験では,断層や地層境界などに囲まれた領域の中でも,割れ目の分布頻度や連続性の違いなどに起因して坑道スケールの水理学的コンパートメント領域が形成されることがあるため,割れ目の分布頻度や連続性を把握することが重要となります。そのため,坑道の掘削・維持管理による擾乱領域の把握に加え,これらの調査試験の目的も視野に入れて観測区間を決定する必要があります。

瑞浪超深地層研究所における実施例

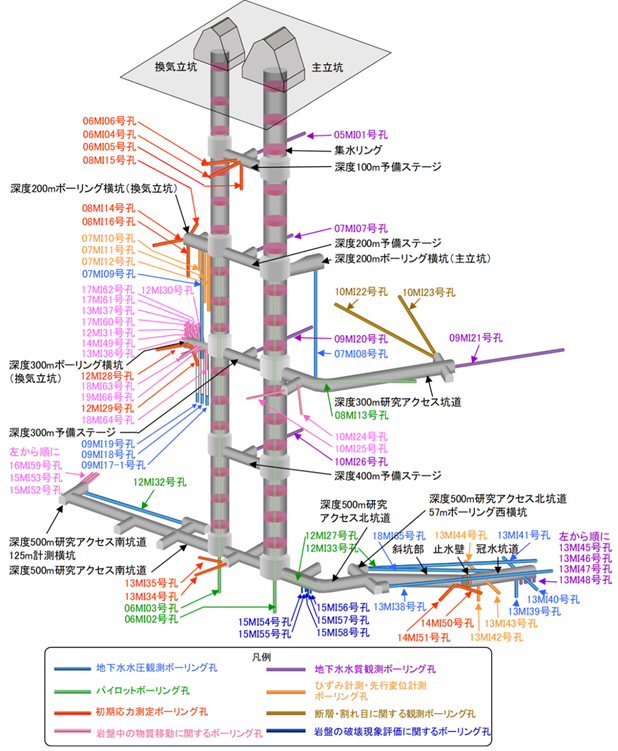

研究坑道から掘削したボーリング孔の位置図を図1に示します。モニタリング装置設置後の各孔の地下水の水圧・水質観測結果は2_2_2で示し,ここでは,前述した方法・ノウハウに手法を適用し,地質構造モデルの更新に活用した成果の一例として,主立坑断層を対象としたボーリング調査(10MI22,10MI23号孔)の結果について紹介します1), 2)。

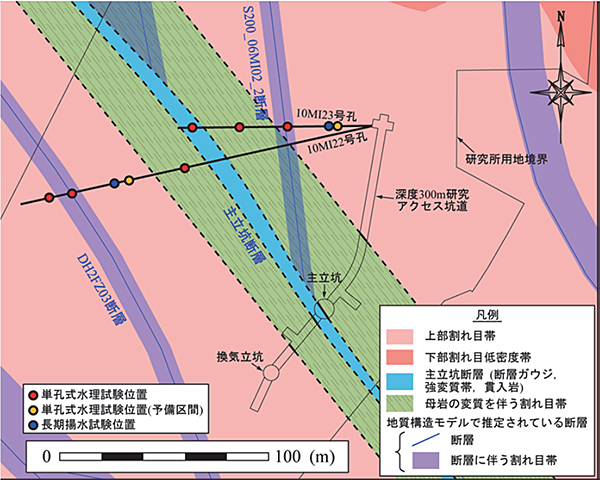

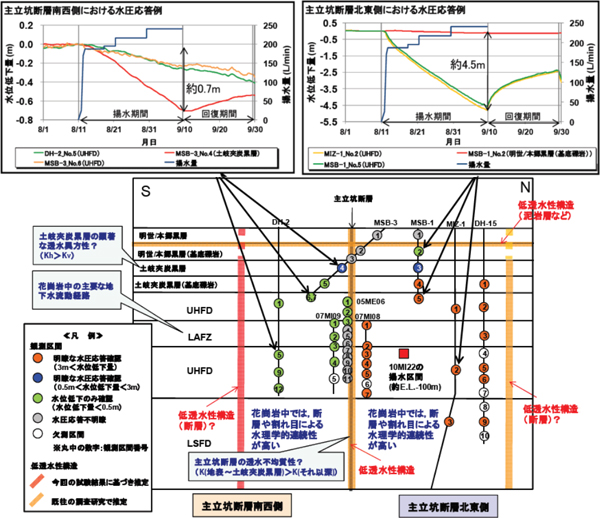

本調査では深度300m研究アクセス坑道から主立坑断層に直行する方向にボーリングを掘削し,コア観察,各種検層によって主立坑断層の詳細な地質・地質構造を明らかにしました(図2)。また,ボーリング孔内に水理試験装置を設置し,単孔式水理試験および長期揚水試験を行い,主立坑断層の透水異方性(断層面に対し直交する方向と平行な方向で透水性が異なること)や周辺岩盤の水理地質構造の推定を試みました。図3は,深度300mに掘削された10MI22号孔を用いた長期揚水試験の結果と,それに基づく水理地質構造の概念図です。この試験では,主立坑断層や泥岩層を境として水圧応答の傾向が大きく異なることが確認されました。これにより,断層や泥岩層がその直交方向に対して低透水性であり,水理学的な境界を形成する地質構造であることが確認されました。

これらの結果は第2段階(研究坑道の掘削を伴う研究段階)におけるサイトスケール領域の地質構造モデルおよび水理地質構造モデルの更新に活用されました3)(2_2_7)。

赤い丸が単孔式水理試験,青い丸が長期揚水試験の実施区間

主立坑断層を境にして,10MI22号孔側にあるMIZ-1号孔やMSB-1号孔では水位が大きく低下しましたが,主立坑断層の10MI22号孔と反対側にあるDH-2号孔やMSB-3号孔ではわずかな水位低下しか認められませんでした。また,10MI22号孔側にあるMSB-1号孔の中でも,本郷層中に分布する泥岩層より浅部(no.1やno.2)では,同孔の深部の区間と比較して水位低下量が小さい傾向が認められました。この結果から,主立坑断層や泥岩層が水理境界として機能していると考えられました。

参考文献

- 鶴田忠彦,武田匡樹,上野孝志,大丸修二,徳安真吾,尾上博則,新宮信也,石橋正祐紀,竹内竜史,松岡稔幸,水野崇,田上雅彦 (2012): 超深地層研究所計画 主立坑断層を対象としたボーリング調査結果報告書,JAEA-Technology 2012-001,134p.

- 大丸修二,尾上博則,竹内竜史 (2012): 超深地層研究所計画(岩盤の水理に関する調査研究)主立坑断層を対象とした水理学的調査,JAEA-Research 2012-008,70p.

- 尾上博則,小坂寛,竹内竜史,三枝博光 (2015): 超深地層研究所計画(岩盤の水理に関する調査研究)第2段階におけるサイトスケールの水理地質構造モデルの構築,JAEA-Research 2015-008,146p.