1_12_10 地下深部の地質環境の可視化技術

達成目標

シミュレーション結果などを効率的に解釈することを可能にするとともに,科学技術コミュニケーションやアウトリーチの観点から,地下環境の状態やその変化を効果的に可視化するための表現手法や技術を整備し,それらを技術的ノウハウとして蓄積することを目標とします。

方法・ノウハウ

従来の地質環境の可視化技術は,数値モデルや数値解析結果を二次元もしくは二次元を組み合わせた擬似的な三次元として表現することが主流でした。近年の様々な分野における三次元可視化技術に対する需要の高まりやコンピュータによる計算コストの低下から,現在では高度な三次元可視化技術が一般的に利用できる環境が整いつつあります。また,ゲームや医療,スポーツをはじめとする様々な分野では,Virtual Reality (VR),Augmented Reality (AR),Mixed Reality (MR)などの技術を取り入れた可視化の技術開発が急速に進められています。

ここでは東濃地域を対象とした可視化技術の検討事例を参考として紹介しますが,可視化技術は多岐にわたり,かつその変化のスピードが非常に速いことに留意する必要があります。

東濃地域における実施例1)

東濃地域において,百万年前から現在にかけて生じた地形変化や気候変動による地表環境の変化と,それらに伴う地下水の流れの変化を対象に,その変遷を画像や動画で表現する可視化手法について検討しました。

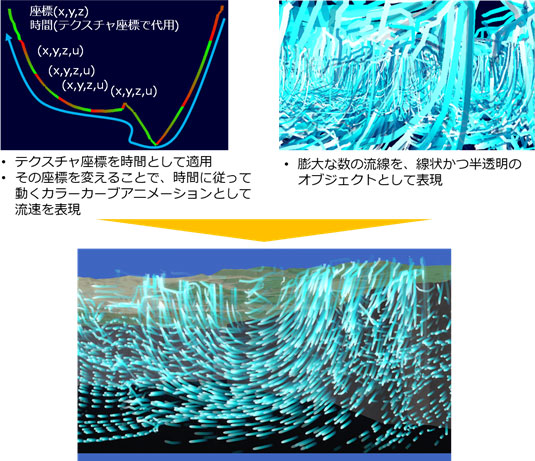

- 三次元的に複雑に流れる地下水の全体的な傾向を直感的に把握できることに着眼し,大量の流線を表示させつつ,その流線をアニメーションで動かすことで,流れの速さを表現する手法を採用した(図1)。

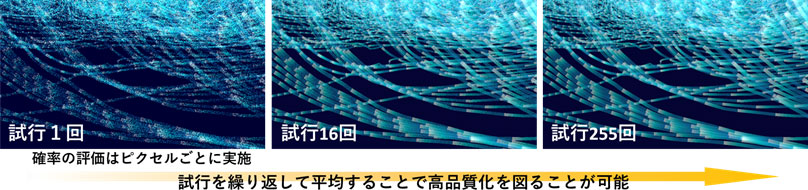

- 空間的に奥行きのあるシミュレーション結果を可視化する場合には,多くの線が重なり手前の線で奥の線が見えなくなるため,半透明表現が有効になるが,計算負荷が大きいというデメリットがある。そのため,物体の前後関係を考慮せずに複雑に交錯する半透明オブジェクトの処理計算を少ない負荷で実行できる手法(確率的透過法)を用いて画像処理を行うことで地下水の流れを表現した(図2)。

- 専門家以外の一般の視聴者を対象とした研究成果の紹介のため,個別に作成した地下水の流れの可視化や地形変化・気候変動の可視化コンテンツと簡易なCGを組み合わせて映像化した(図3)。

(a)山間部の事例(4分26秒)[MP4: 317 MB]

(b)平野部の事例(5分5秒)[MP4: 359 MB]

図3 地質環境の長期変化に関する研究内容紹介の映像コンテンツ

3Dグラス対応の動画もご覧いただけます:山間部の事例 (4分26秒) [MP4: 320 MB],平野部の事例 (5分5秒) [MP4: 364 MB]

※本成果は,経済産業省資源エネルギー庁委託事業「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(地質環境長期安定性評価確証技術開発)」の成果の一部です。

参考文献

- 日本原子力研究開発機構 (2018): 平成29年度地層処分技術調査等事業地質環境長期安定性評価確証技術開発報告書,経済産業省資源エネルギー庁,206p.