026 再処理施設の廃止措置

掲載日:2023年5月16日

事業の知見 他施設にも活用

70年の大事業

日本原子力研究開発機構の東海再処理施設は、わが国の核燃料サイクルの要の一つである再処理技術の確立を果たした施設だ。日本初の再処理施設となったこの施設では今、これもまた日本で初めての、大型核燃料施設の廃止措置が進められている。すべての措置が完了するまでには約70年を要する大事業だ。ここでの廃止措置で得られた知見は、他の原子力施設でも活用されようとしている。

安全に廃止措置を進めるためには、さまざまな工夫が必要となる。一つ目の課題は、長期間にわたる廃止措置の中で、高経年化した施設や設備を安全な状態に維持すること。そのためには計装設備、電気設備、機械設備、防消火設備などの保全が重要となる。

特に、制御弁などの計装設備については、高放射性廃液を保有する施設などの放射線レベルが高い環境に設置されており、作業員の被ばくを抑えつつ保全を実施することに課題がある。このため、機器の点検頻度の低減や保守性の向上を考慮した改良などの計装機器開発に取り組んできた。

寿命10年延ばす

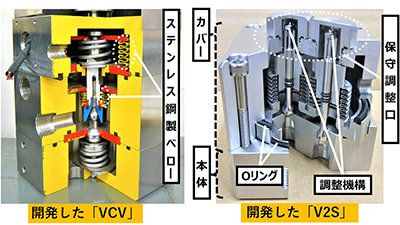

例えば、貯槽間の液移送に用いる切り替え弁(VCV)は、耐久性に課題があった可動部の樹脂製ダイヤフラムを、強度や耐薬品性に優れるステンレス鋼ベローに置き換える開発を行った。これによりこれまで1・5年だったVCVの寿命を10年以上延ばした。

また、抽出機器の流量調節弁(V2S)では、放射性物質を閉じ込めるための気密構造を維持する必要があるが、機器調整時にカバーの着脱を繰り返す必要があったため、カバーと本体をシールしている気密用Oリングが損傷することで放射性物質の漏洩が危惧されていた。

このため、その調整の仕組みに保守調整口を設けることで、V2Sのカバーを着脱せずに機器調整ができるよう変更した。これにより、放射性物質漏洩のリスク低減を図るとともに、作業時間をこれまでの半分の4時間に短縮した。

計装機器 国産化

さらにこれらの計装機器の改良については、国産化も図った。その結果、機器調達に要するリードタイムを半分の半年にした。

これらの開発成果はすでに日本原燃の再処理工場で採用されており、国内の核燃料サイクル事業遂行における安全性向上や作業員の被ばく低減、作業工程の短縮化などに貢献している。