凍らせて、溶かすだけ、高機能性セルロースゲル材料の開発

氷が凍結する現象を利用して, 凍らせて, 溶かすだけ, という極めて簡易な方法で, 食べられるほど無害で特異な性質を持つスポンジ状のゲル材料を開発しました。 このゲル材料を活用して資源回収, 資源循環, CO2分離, 環境浄化などを目的にした研究を展開しています。

セルロース等の溶質を含む水溶液を0℃以下にして凍らせると,氷結晶と溶質の相分離構造が形成します。この現象をハイドロゲルの架橋反応に利用することで, 高い水分含有量(95%以上), わずかな圧縮で水を吐き出し,脱圧するとすぐに水を吸水しながら形がもどる高い圧縮回復性をもつ,スポンジ状の特異な性質を持つゲル材料 を作り出すことに成功しました。この架橋方法を凍結架橋法と名付けました。セルロースナノファイバーなど,様々な天然・合成高分子で凍結架橋ゲルが形成することがわかってきました。 凍結架橋ゲルの組成を変えることで元素や分子の吸着性能を付与することや, 内部での反応性を制御することも可能です。これらの性質を活かして幅広い研究を実施しています。

Referene

ACS Appl. Polym. Mater. 2, 5482 (2020) (2020/10 プレスリリース).

Carbohydr. Polym. 327, 121538 (2024) (2023/12 プレスリリース).

食品廃棄骨を活用した高機能性吸着剤の開発

食品廃棄物の豚骨等を原料にして、高効率に有害重金属を吸着する吸着剤を簡易な方法で作り出せる技術を開発しました。従来の天然鉱物ベースの吸着剤よりも 放射性ストロンチウムやカドミウムなどを高効率に吸着する性質があることがわかっています。 最近では, 組成や材料合成法を工夫することで, 他の元素や分子も高効率に吸着可能な材料開発を行っています。 廃棄物を原料にして高機能性材料を作り出し、多角的なアプローチで持続可能な資源循環技術の構築を目指しています。

Referene

J. Environ. Chem. Eng. 9, 105114 (2021) (2021/2 プレスリリース).

希土類金属を使った新たな配位高分子(MOF)材料の開発

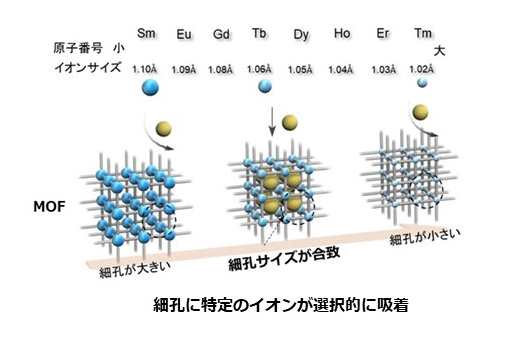

周期表の中に、ランタノイド(lanthanoid)と呼ばれる元素群(原子番号57?71)があります。この元素群では、「原子半径が、原子番号が進むと同時に減少する現象」が見られます。 これをランタノイド収縮と呼びます。この現象を利用して、ナノメートル以下の範囲で孔のサイズを制御できる新たな多孔質の配位高分子(MOF)材料を開発しました。 各ランタノイドを多孔質材料の骨格に組み込むことで、原子半径が減少するランタノイド収縮減少をサイズ制御に活用することに成功しました。 孔のサイズを制御したMOF材料によって、性質が似た元素を選択して吸着・分離できることが明らかになりました。より高機能性のMOF材料の開発とMOFを活用した資源循環やセンシング技術の研究開発を行っています。

Referene

Bull. Chem. Soc. Jpn. 95, 825-829 (2022).

日本原子力学会和文論文誌 23, 50-63 (2024).

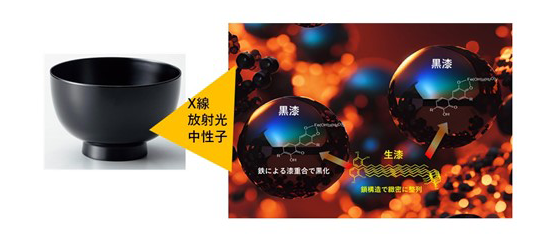

黒漆がなぜ黒いのかを解明:伝統技術を最先端技術へ

漆は縄文時代の遺跡から分解されずに出てくるほど高い安定性を持つ、古来のスーパー塗料です。日本の伝統工芸品として馴染みのある漆は、鉄粉を添加することで、 「漆黒」と呼ばれる美しく深い黒色を持った黒漆になります。しかし, なぜ漆が黒色になるのか、黒漆の構造はどうなっているのか、天然由来の複雑な構造を持った漆の謎は現代でも ほとんど解明されていません。本研究では放射光や中性子、X線等の「量子ビーム」を駆使することで、可視光では透過できない漆のナノ構造を解明することに成功しました。 その結果から、長年の謎であった黒漆の黒色の起源を明らかにしました。

Referene

Langmuir. 40, 5725-5730 (2024).

色材協会誌 98, 2-6 (2025).