9

章

| 第9章 大洗工学センターにおけるATR研究開発 |

第 9 章 |

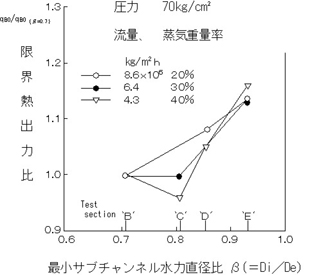

図9.4.8 燃料棒配列の影響 見込める。それまで、燃料スペーサは、製作の容易さの観点からのみ考えられることが多かったが、燃料集合体内の冷却材流量配分の最適化という新しい観点を付加して考えることになったのである(図9.4.8)。原子炉を一種の熱機関として考えれば、当然のことであるが、新たにこの観点が、加わったのは、画期的であった。 |

全性実験の写真として、冷却材喪失とともに急激に燃料被覆管の温度が上昇し、燃料棒内部に蓄積している核分裂性ガスの圧力によって、被覆管が風船のように膨らんだ写真が掲載された。「ふげん」において、このような状態を想定したとしても、被覆管の最高温度は、限度を越えないかどうかを評価するというものである。 このため、まずATR燃料の被覆管バルーニング(膨れ)の評価モデルを構築し、これを基に安全評価を行うこととした。ATR炉の特性により、外層燃料棒の発熱が最大となるため、被覆管の膨れは、すべての外層燃料棒に同位置で生じ、中間層と内層燃料棒では生じない評価モデルを構築した。これに基づいて、ペレットからの熱伝導、プレナム部分の被覆管温度上昇と内圧上昇、外層燃料棒が接触した場合の熱除去等を解析し、実規模実験を行い、その妥当性を確認することとした。 大洗工学センターは、被覆管膨れ部における熱除去解析を、当時の小さい計算機能力を最大限に駆使して行った。解析では、被覆管膨れ部の解析は、2次元熱伝導の解析コード(TAC-2D)、プレナム部の解析及び外層燃料棒と中間層燃料棒の接触部の解析は、一次元熱伝導モデルで解析した。課題は、四角形やいびつな多角形に変形した被覆管の中で、円形のペレットが彼方此方に接触する状態を想定しなければならないことであった。当時のコンピュータの容量は、最近のものに比べると非常に小さく、計算上、いろいろな工夫をする必要があった。 円周方向に非等方的なままで扱った場合は、限度を超えてしまう。そこで入力に知恵を絞ることを考案した。円周方向にペレットと被覆管と間の距離が変化することにより、空間のヘリウムガスと核分裂性ガスの混合気体中の熱伝導や熱放射が円周方向に変化する。これを、ガスの見掛け上の熱伝導率と輻射角を調整し、幾何学的には、円周方向に等方としながら、伝熱的には、被覆管の変形を模擬するという方法である。この方法により、コンピュータの容量で解析が可能になり、いろいろな解析条件で解析し、3か月間で無事審査を受けることができた。なお、最終的に、3次元解析コード(TAC-3D)を整備して、3次元モデルによる解析を実施し、被覆管温度が、安全限界を上回らないことを確認した11)。 (7)「ふげん」起動試験支援のための研究開発 「ふげん」の起動試験が始まって間もなく、炉心 |

| 462 | ||