9

章

| 第9章 大洗工学センターにおけるATR研究開発 |

第 9 章 |

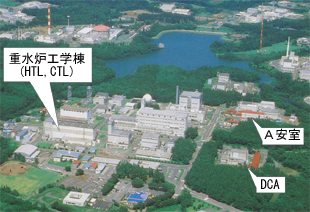

写真9.1.2 建設当初の大洗工学センター (昭和44年頃)  写真9.1.3 大洗工学センターの全景(平成2年頃)

|

第 開始までの第 以下に、各時期における研究開発の活動概要を述べる(各施設における研究開発内容は、本章9.3〜9.6を参照)。 (1)ふげんの設計・建設から本格運転開始まで(昭和45年〜54年) 第 DCAで初期に行った実験により、ウラン−プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料が、冷却材ボイド反応度を負側に移行させる効果を定量的に明らかにし、MOX燃料を初期炉心から積極的に使用することとした。この効果により、原子炉冷却系を4ループから2ループに合理化することができた。また、HTL、A安における試験で、それぞれ、ATRクラスター燃料のバーンアウト特性、圧力管型炉の冷却材喪失事故時のブローダウン特性等が得られ、原子炉冷却材再循環系並びにECCSの設計合理化及び詳細化を確信をもって進めることができた。 原子炉の基本的な性能にかかわる炉心特性と安全性は、実規模試験装置を用いて現象を解明し、その現象に基づいて設計手法及び設計コード・解析コードを開発した。また、海外から導入した解析コードは、ATRに適用することの妥当性を確認し、必要に応じて改良を加えた。これらの成果は炉心設計、安全設計・評価に反映された。 圧力管集合体、燃料集合体、シールプラグ等のATR特有の重要部品機器は、メーカーでの試作試験のあと、実物大の試作体についてCTLの試験により、信頼性の評価と耐久性の確認を行い、その詳細設計と許認可に反映した。燃料集合体スペーサ、シールプラグ等は、メーカーでの試作−動燃での試験・評価−改良を繰り返した。この結果、開発当初の試作品と実際に「ふげん」で使用した最終開発製品との間には開発の跡が歴然としている。 「ふげん」の系統機能試験、起動試験にあたっては、大洗工学センターで得られた研究開発の成果を基に、その試験の準備及び実施に協力した。起動試験準備 |

| 442 | ||