8

章

| 第8章 「ふげん」における運転・保守技術の高度化 |

第 8 章 |

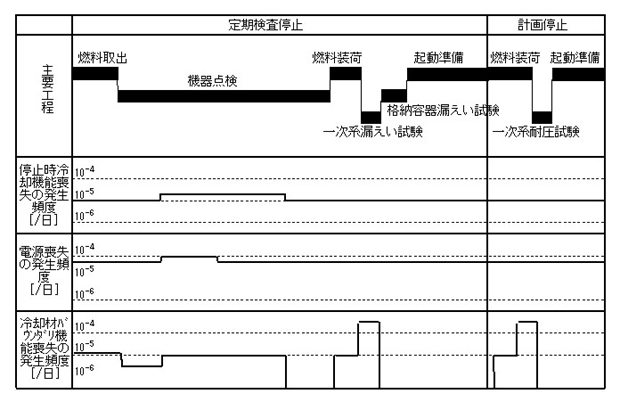

| を作成した。 プラント停止時の標準工程における主要な工程と起因事象及びその発生頻度を図8.5.7に示す。起因事象の発生頻度は、一日当たりの発生頻度で示している。 停止時においては、出力運転時と異なり、プラント状態が一定ではないため、プラント停止後の工程の変化に伴って起因事象の発生頻度も変化していることが特徴である。 起因事象選定の考え方と発生頻度の設定方法を以下に述べる。 ( 起因事象は、海外で実施されている停止時PSAの評価例を参考に検討を行った。その結果、重大な損傷へ至る事象として以下の事象を選定した。 (イ)停止時冷却機能喪失 (ロ)電源喪失 (ハ)冷却材バウンダリの機能喪失 さらに、標準定検工程及び標準計画停止工程での主要イベントと崩壊熱除去に関する系統の状態等を考慮して、これらの起因事象を引き起こす原因となる事象内容の選定を行った。 ( 停止時PSAにおける起因事象の発生頻度は、出力運転時のPSAと同様に国内のBWR及び「ふげん」の運転実績を用いた。 各起因事象の発生頻度の設定方法を以下に示す。 |

(イ)停止時冷却機能喪失 国内プラントにおける発生事例がないため、NUREG/CR-4407で用いられている0件をχ2分布で評価した結果を用いた。 (ロ)電源喪失 出力運転時と同様、国内プラントにおける発生事例があるため、運転実績を基に評価した。 (ハ)冷却材バウンダリの機能喪失 国内プラントにおける発生事例がないため、NUREG/CR-4407で用いられている0件をχ2分布で評価する手法を用いた。 成功基準としては、崩壊熱の除去や炉心の冷却を行う上で必要な系統や機器の作動台数等を設定し、各系統や設備の容量等を考慮して、これを決定した。 崩壊熱除去能力については、崩壊熱曲線を基に崩壊熱除去系が、炉停止後の崩壊熱をどの時間から除去できる能力があるかを検討している。炉停止後は、崩壊熱が徐々に少なくなるため、余熱除去系だけでなく、常用系の原子炉冷却材浄化系でも炉心の冷却を行うことが可能である。 また、補給水系能力については、原子炉停止後の崩壊熱により、冷却材が蒸発する時の蒸気発生量を基に、蒸発する冷却材と同等の注水量が確保できる能力を検討している。検討結果より、停止時は、崩壊熱が低く大気圧であることから、常用系の復水・ |

図8.5.7 プラント停止時の標準工程における起因事象とその発生頻度 |

| 415 | ||