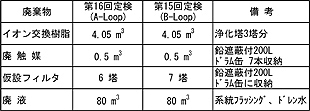

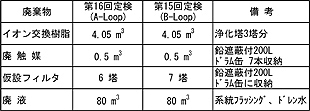

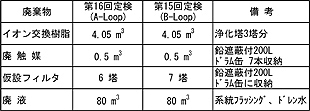

表8.3.14 二次廃棄物発生量

す。イオン交換樹脂は、4.05m3であり、KD-203除染時のほぼ半分であった。また、廃棄触媒及びフィルタは、各々0.5m3及び6〜7塔であった。

廃樹脂は、通常の廃棄物処理建屋の廃樹脂貯蔵タンクに移送して保管した。廃棄触媒、仮設フィルタは、遮蔽付ドラム缶に収納し、固体廃棄物貯蔵庫に収納した。廃液は、液体廃棄物処理系で処理した。

除染時の材料モニタリング 除染時の材料モニタリング

除染中、圧力管内に装荷した試験片による腐食状況を調査した。

その結果、いずれの鋼種においても、腐食深さは、1μm未満であり、許容目安値(ステンレス鋼(SS):≦1μm)を下回っており、また局部腐食や応力腐食割れの発生は認められず、除染中の材料健全性が確認された。これらの結果は、炉外材料健全性確認試験と変わりない結果であった。

(7)まとめ

「ふげん」の定期検査において、原子炉再循環ポンプ及び下部ヘッダ逆止弁の分解点検作業における被ばく低減対策として、新しく開発されたHOP法(酸化還元除染法)により原子炉冷却系全体の系統化学除染を行い、良好な除染結果を得るとともに、大幅な被ばく線量低減を実現した。

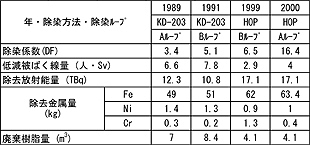

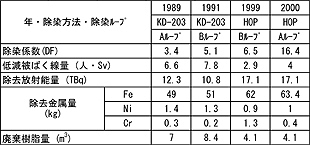

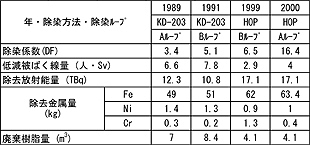

「ふげん」でKD-203法及びHOP法により実施した過去4回の系統化学除染の結果を表8.3.15に示す。HOP法は、KD-203法に比べて、除染性能が高く、廃棄樹脂量も少なく、より高度化された除染法であることを実証するとともに、長期間水素注入を実施している「ふげん」のようなプラントに適用できる除染法として確立することができた。

また、このHOP法は、国内で新規に開発された除染法として、国内外で初めて「ふげん」において、有効性を実証したことになり、その意義は大きく、その後、軽水炉プラントで使用されるようになった。

|

|

表8.3.15 「ふげん」における

系統化学除染結果の比較

8.3.4 亜鉛注入技術開発

(1)概要

「ふげん」においては、作業員の被ばく低減対策として、平成元(1989)年に、我が国で初めて系統化学除染を実施した。このとき、海外炉の経験から除染後の再汚染が、相当早いことが予測されたため、これを抑制する技術として亜鉛注入法の検討を系統化学除染前の昭和63(1988)年から開始した。

亜鉛注入法は、プラントの線量率上昇抑制技術として、米国GE(ゼネラル・エレクトリック)社製の Hope Creek炉で1986年から採用され始めた運転手法であり、原子炉冷却水中の亜鉛イオン濃度を5〜10ppb 程度に保つことにより、配管表面に形成される酸化皮膜を強固にし、被ばく源となる60Coの配管壁への付着を抑制して、プラントの線量率を低下させる方法である。亜鉛注入法による線量率上昇抑制メカニズムを図8.3.32に示す。

GE社製BWRにおいては、平成元(1998)年の時点で32プラントに実施され、効果をあげている22)。

国内のBWRにおいては、平成8(1996)年に、柏崎刈羽2号機で注入試験を実施、平成9(1997)年から3サイクルにわたり、浜岡1号機で亜鉛注入を継続実施した実績がある23), 24)。

(2)開発履歴

「ふげん」においては、昭和63(1988)年から、「ふげん」への適用性に関する技術課題について評価を行ってきた。まず、亜鉛注入による放射能付着抑制効果の確認試験を実施し、続いてプラント構成材料への影響を確認するため、炉外における材料試験を実施し、良好な結果を得た。

次に、平成10(1998)年8月から平成11(1999)年1月にかけて、亜鉛注入技術の「ふげん」への適

|